ウクライナ危機の背景と行方を、今一度、考える

昨年11月に始まったウクライナの革命騒ぎは、ロシアのクリミア半島編入、東ウクライナの政治情勢の不安定化へと進み、事実上、東西ウクライナの分裂状態に入り、ウクライナの国家存続の危機までに至っている。また、米露関係の悪化から国際関係が流動化しており、大規模な対立や衝突もあり得る状況になっている。なぜ、こんなことになってしまったのか? もう一度、今回の事件を振り返り、詳しく分析してみたい。

============================

1.善悪二元論で本当に国際関係は理解できるのか?

============================

まず、欧米を中心に、今回のウクライナ政変について、自由と民主主義に立ちあがったウクライナ市民と、それを抑圧する親露のヤヌコーヴィッチ政権が対決し、その背後で悪の帝国・ロシアが同政権を操ったという単純な構図で説明されることが多い。そういう見方もあるかもしれない。むげには否定できない面もある。しかし、国際関係を善悪の勧善懲悪論だけで説明していいのか、疑問は消えなかった。

国際関係の真実は、左右の両極端のどちらかにあるのではなく、その中間にあることが多い。どちらが正しいか、という問題ではなく、国益を追求する国家としては、それぞれに「正義」があり、それぞれに主張がある。どちらが正しく、どちらが間違っているという問題だけではない。中庸の思想を知るアジアでは、納得できる話だが、欧米キリスト教圏では、どうしても善悪二元論に立って、どちらか一方に「正義」を求めることが多い。

今回のウクライナ政変でも、その価値観の押しつけ問題が表面化し、普遍的価値観の「正義」を叫ぶ欧米に対し、ロシア的な特殊地政学的価値観の「正義」を主張するロシアが衝突し、双方とも、一歩も譲らず、抜き差しならない国際的危機を招いた可能性が強い。

そして、国際的通信社を持たず、またロシア語という伝播力に欠ける言語しか持たないロシアは、圧倒的なコミュニケーション能力を持つ欧米(特にアングロ・サクソン社会)に対し、情報戦で圧倒的な差をつけられた。欧米社会は、世界の誰もがわかる理念を持ち出し、どちらが正しいか、相手を論破する能力にたけており、ロシアは反論らしい反論もできず、追いまくられたのが実態だ。

欧米が持ち出した「制裁」という概念も、「善悪二元論」に基づいた「善」が「悪」を罰するという考え方が色濃く漂っていた。勿論、「善」は欧米の普遍的価値観であり、「悪」は訳のわからない特殊な価値観を出して来たロシアということになる。

どちらが「普遍的」で、どちらが「特殊」か、という問題は、どちらに説得力があるかということに落ち着くことが多い。そして、その時代を支配する覇権国の論理体系が常に有利である。現在は英米を代表するアングロ・サクソン社会の論理が圧倒的に有利で、彼らの論理に対抗するには、よほどの準備と覚悟がないとできないということになる。そのことは、繊維・自動車の貿易交渉から捕鯨問題まで、さんざん苦労してきた日本は、よく分かっているはずである。

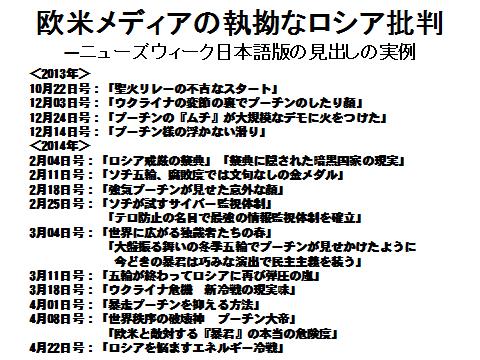

週刊誌「ニューズ・ウィーク」(日本版)の4月8日号は、プーチン大統領のロシアを特集し、サングラス姿で猟銃を背負って馬に乗るプーチン大統領の写真を大きく表紙に取りあげ、次のような見出しを掲げた。「世界秩序の破壊神 プーチン大帝」、「欧米と敵対する『暴君』の本当の危険度」———(図1)。つまり、ロシアは「絶対悪」として、強烈な糾弾がなされている。日本の読者は、多分、このおどろおどろしい表紙を見て、反論の材料もなく、この「ニューズ・ウィーク」の主張を知らず知らずに受けいれている可能性が強い。

(図1)

実は、「ニューズ・ウィーク」のプーチン・ロシア批判は、この号だけではない。この半年だけでも、十数本の批判記事が掲載されている(図2)。いわく、★「聖火リレーの不吉なスタート」(10月22日号)、★「プーチンの『ムチ』が大規模なデモに火をつけた」(12月24日号)、★「ソチ五輪、腐敗度では文句なしの金メダル」(2月11日号)、★「大盤振る舞いの冬季五輪でプーチンが見せかけたように今どきの暴君は巧みな演出で民主主義を装う」(3月04日号)、★「五輪が終わってロシアに再び弾圧の嵐」(3月11日号)、★「暴走プーチンを抑える方法」(4月01日号)等々、執拗なプーチン攻撃が繰り返された。これだけプーチン糾弾が繰り返されれば、プーチンは「悪の帝王」とのイメージが固まるのも無理はないと思う。

(図2)

実は、このプーチン攻撃は、ウクライナ危機に始まった訳ではない。2012年、プーチン氏の第三期目・大統領就任直後から始まっている。その背景には、プーチン大統領が欧米普遍的価値観に疑問を呈し、ロシアにはロシア独自の価値観があると主張したことがある。最近だけを拾っても、ロシア議会選挙不正疑惑、プーチン反対デモ、スノーデン事件、ロシアの養子虐待事件、女性ロック・グループ「プッシー・ライオット」事件、北極海のグリーン・ピース船拿捕事件、同性愛宣伝禁止法採択——。ほぼ毎日のように、プーチン政権批判報道が繰り返されていた。特に、同性愛問題では、米英を初めとする先進諸国首脳の五輪開会式への一斉ボイコットへと発展した。

一連のプーチン政権へのバッシングに、ロシア国民はうんざりしていたのが実態だ。日本でも、来るべき東京五輪の開会式で、主要国首脳から一斉にボイコットされたら、人々はどう思うか? 自尊心を傷つけられ、怒りが鬱積する可能性が強い。ロシアでは、その何倍もの蓄積した感情が約2年間にわたり続いていたのである。それが、ウクライナの政変で、ナショナリズムの爆発となって噴き出すことになる。プーチン大統領もコントロールできないナショナリズムの高揚で、これが今回のウクライナ事件(特にクリミア半島のロシア編入)の背景となっていた。

============================

2.政変の背後に広がるウクライナの歴史的な東西対立

============================

今回のウクライナ革命騒ぎは、数百年前から続く、ウクライナ国家の東西対立問題が横たわっており、いまだにウクライナは統一国家を樹立できていないという問題がある。米国のマトロック元駐露大使は、「ウクライナは国家形成がなされているが、国民形成はなされていない」( Ukraine is a state, but yet a nation.)と指摘している。近代国家の定義として「NATION・STATE」という表現があるが、ウクライナは「STATE」ではあっても、「NATION」 ではないと主張したのである。

「NATION・STATE」との言葉は日本語にしにくい。特に、「NATION」は国家、民族、国民など、場合によって使い分けされ、日本語にはない概念といってもいいかもしれない。ここでは、一応「国民形成」と訳しておいた。結局、ウクライナの人々の間に、共通の国家意識とアイデンティティがないことが最大の問題で、しかも、この問題は、どちらのアイデンティティが正しいかという問題ではないのである。

複雑な国内情勢を知るために、まず、ウクライナの歴史を振り返ってみたい。ウクライナ民族の起源はドニエプル川上流地域に住んでいたスラヴ民族とされる。6〜7世紀頃、古代スラヴ民族は移動を開始し、東、西、南への三方向へ分裂・発展した。その東方向へ発展したのが古代東スラヴ民族(古代ルーシ)で、のちに、ウクライナ、ベラールーシ、ロシアの三つの民族に分かれる。

つまり、ロシアとウクライナ民族の起源をたどれば、約1500年前は同じ民族だったということになる。また、最初の国家形態を作ったのはドニエプル川周辺地域のキエフ・ルーシの人々で、これが古代ルーシ(ロシア・ウクライナ)国家の共通の起源とされる。

さらに、古代ルーシはヴィザンツ帝国からキリスト教(東方正教会)を取り入れており、宗教文化的起源も同じだったとされる。結局、ロシア、ウクライナ双方は古代国家キエフ・ルーシを通じて、国家、民族、宗教などに共通の起源をもっており、今も、お互いに、別の国と突き放してはいえない特別な感情を持っている。ウクライナ危機の背景にある近親憎悪的感情は、共通の遺伝子と歴史的起源の一致にさかのぼることができる。

13世紀に入ると、モンゴル高原から遊牧民族(チンギス・ハン)が来襲し、途中、中央ユーラシアのチュルク系民族(タタール)を取り込み、大集団になって、ロシア南部平原からウクライナ平原を席巻した。ウクライナはモンゴル・タタールの支配下に入り、以後、東スラヴの発展は北へ逃れたロシア民族が中心となる。ウクライナは南からのチュルク系(タタール)のキプチャク・ハン国の圧力を受け、国家発展ができないまま、14世紀には西から勢力を増大させたリトアニア・ポーランド勢力の進出を受けることになる。

15世紀になると、ロシア系のモスクワ大公国が力をつけ、キプチャク・ハン国を衰退させ、やっと、ウクライナへと南下を始める。それでも、ポーランドの力は強く、思うようには支配地域を拡大することができなかった。

結局、1654年、ウクライナのコサック(自衛部族組織)がポーランドに対抗するため、モスクワ公国との連携の「ペレヤスラフ協定」を結び、事実上、モスクワ公国の支配下に入る。現在、この協定についての歴史的解釈は、親露派と親欧派とでは180度違い、双方の対立の原因のひとつになっている。親露派は「ロシアとウクライナの協力関係の始まり」と賞賛し、反露派もしくは親西欧派は「ロシアの支配下に入った屈辱の歴史の始まり」と主張されることになる。

「ペレヤスラフ」協定合意の3年後、1657年、対立していたモスクワ公国とポーランドの両国は、ドニエプル川を境とする影響圏の相互承認に合意し、東はロシアの支配下に、西はポーランド支配下に入る。ロシアとポーランドによる、ウクライナ領域の東西分割の決定で、これが事実上、現在にいたるウクライナの東西対立の始まりでもある。

ちなみに、「ペレヤスラフ協定」調印の300年後、フルシチョフ・ソ連共産党第一書記は、ロシア・ウクライナの両民族の友好の証として、当時、ソ連邦加盟のロシア共和国の管轄下にあったクリミア半島をウクライナ共和国の管轄下に移す決定をする。これが、今回のウクライナ政変騒ぎで起きたクリミア半島のロシア編入(ロシアからすると、奪還、もしくは取り戻し)事件につながる。

もともと、ウクライナ南部およびクリミア半島の半乾燥草原地帯は遊牧民居住地域で、農耕民族のスラヴ民族が進出できる場所ではなかった。長い間、非スラヴのタタール系遊牧民族の支配地域で、クリミア・ハン国が形成され、のちにオスマン帝国の影響下に入ることになる。その後、18世紀から19世紀の数度にわたる露土戦争を通じ、クリミア半島はロシア帝国の支配地域に入っていった。つまり、ロシアのクリミア半島の領有は、たかだか300年程度であり、ウクライナは歴史的には、ほとんど関与していなかったのが実態である。

ウクライナは、ソ連時代に入ると、ソヴィエト連邦加盟の15共和国のひとつとして、モスクワのソ連共産党支配下に入る。この間、極度の中央集権抑圧体制の下、東西対立問題は沈静化し、表面には現れなかった。約70年後の1991年、ソ連が崩壊すると、たちまち、ウクライナは独立を宣言し、統一国家を誕生させた。独立当初は、ウクライナ全土で新生国家を作るという気持ちがあふれていた。国内の東西対立は克服できるとの期待も充満していた。現在のような国土分裂状況は、誰も予想していなかった。

============================

3.ウクライナ独立後の大統領選挙に見る東西対立

============================

では、ウクライナの独立後、どのように、東西対立の構図が発展してきたのだろうか?

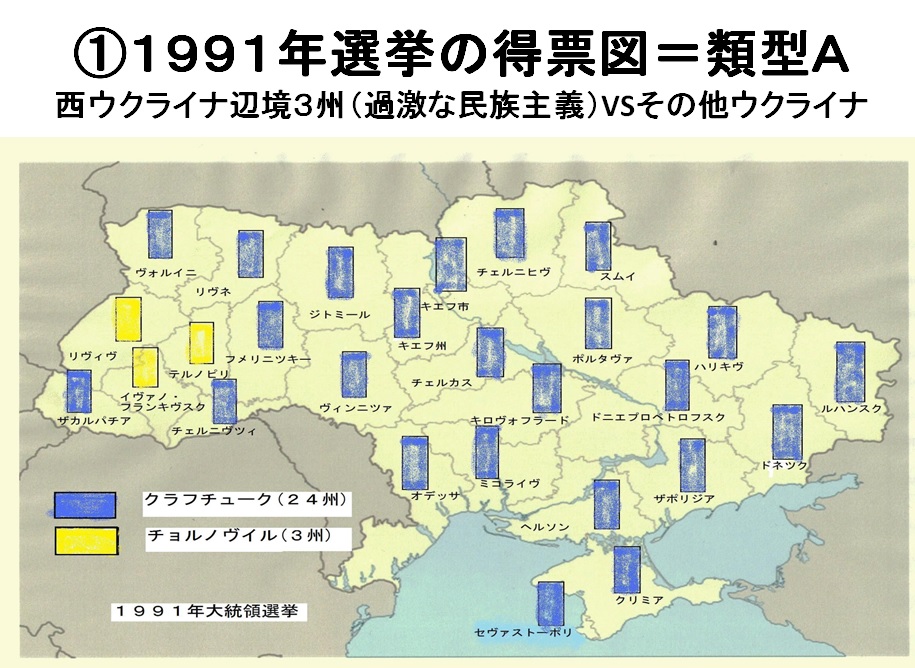

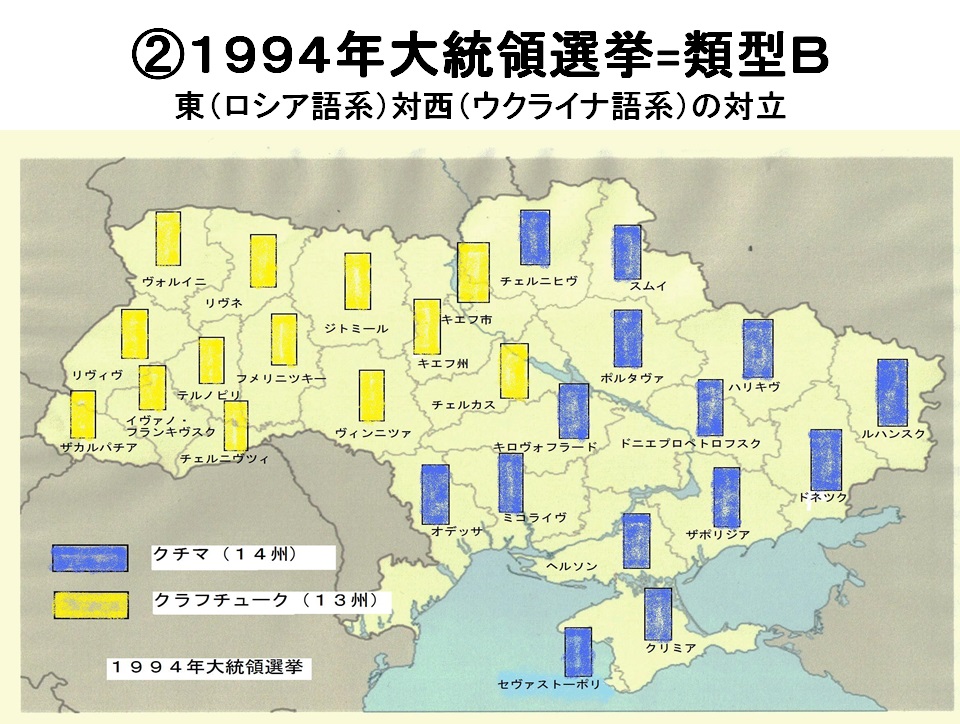

1991、1994、1998、2004、2010年の独立以来5回の大統領選挙の結果(州別得票率)を通して考えてみたい(図3〜図10)。ウクライナ全土の27州・都市(キエフ、セバストーポリ)で、どの候補が勝利を収めたか、投票結果を地図の上に現し、比較したデータ図である。

㈰独立直後のソ連崩壊後の第1回大統領選挙(1991年)は、クラフチュク元共産党第一書記とソ連時代にシベリア強制収容所に送られた民族主義者のチョルノヴォル氏の対決となった。結果は、共産党員から穏健なウクライナ民族主義者に“変身”したクラフチュクが、西ウクライナの強硬な民族主義者であるチョルノヴォル氏を破って圧勝した(図3)。東(権威主義的・穏健な民族主義)VS西(過激な民族主義)の対立構図で、独立後、早くも東西の国家観の違いが見えていたといえる。

(図3)

州別得票で見ると、チョルノヴォル氏は西ウクライナのリヴィーフ、イヴァノ・フランキフスク、テルノーポリのいわゆる「西の辺境3州」でしか、クラフチュク氏に勝てなかった。この西の辺境3州が西ウクライナ民族主義強硬派の牙城であり、旧ポーランド領、旧ハプスブルグ朝のオーストリア帝国の強い影響を受けた「ガリツイア」と呼ばれた地域でもある。宗教的にはユニエイト(ギリシャ・カトリック)信者が多く、東方教会が主流の他のウクライナ地域とは異なっている。西ウクライナの民族主義者がウクライナ社会から突出し、孤立した場合に現れる得票現象(類型A)でもある。

ちなみに、2004年の「オレンジ革命」で大統領の地位を獲得した親西欧派のユーシェンコ氏が、次の2010年の大統領選挙第一回投票で惨敗し、第二回決選投票にも進めなかった得票結果が、ソ連崩壊後の第1回大統領選挙(1991年)のチョルノヴォリ氏の得票結果と酷似している。ユーシェンコ氏は「オレンジ革命」で広範な国民の支持を受けながら、次の選挙では西ウクライナ民族主義強硬派しか支持をとれず、政治の舞台から姿を消すことになった。西ウクライナ民族主義強硬派の支持だけでは、大統領選には勝てないという教訓でもある。

(1)1994年の第2回大統領選挙は、クラフチュク氏が大統領就任後、西ウクライナの親西欧民族主義へと傾斜したため、親露反西欧の東ウクライナが反発し、東の対立候補として、ドニエプルペトロフスクのロケット製造工場長のクチマ氏を担ぎ出した選挙で、東のクチマ氏が勝利した(図4)。ドニエプル川を境に、クチマ氏が東の14州、クラフチュク氏は西の13州を獲得し、東西まっぷたつに分かれた典型的な東西対決選挙(類型B)だった。クラフチュク氏は勝利州の数は多かったが、人口の少ない西ウクライナの農業地帯が中心で、人口の多い東の州を押さえたクチマ氏に得票数では負ける結果になった。

(図4)

(2)1998年の第3回大統領選挙は、クチマ氏とウクライナ共産党のシモネンコ氏が対決した選挙で、現職のクチマ氏が圧勝した(図5)。ソ連崩壊後、市場経済導入をはかるクチマ大統領に対し、ソ連型社会主義に戻るべきだと反論したシモネンコ氏が敗れ、市場経済是非論争に終止符が打たれた結果にもなった。

(図5)

この選挙で特徴的なのは、市場経済導入支持者は圧倒的に親西欧の西ウクライナに多く、反対は東・中央ウクライナに多かったということだった。とはいっても、ソ連型社会主義を支持するのは農村部で、東ウクライナの都市部のハリキフ、ドニエプロ・ペトロフスク、ドネツクなどでは、市場経済導入のクチマ支持者の方が多かった。つまり、西ウクライナ=親西欧市場主義、東ウクライナ=親ロシア社会主義という理解は必ずしも実態を表していないことを示す。

(3)2004年の第4回大統領選挙は、第一回投票、第二回決選投票、第三回やり直し投票の計3回の投票が行われた。いったんは、東のヤヌコーヴィッチ氏が勝利したが、「不正投票が行われた」との不満や批判が噴出し、大規模デモが発生し、結局、第三回目のやり直し選挙が行われ、西のユーシェンコ氏が逆転勝利した(オレンジ革命)。今回のウクライナ政変の前哨戦、あるいは、ウクライナ革命の始まりといわれる政治交代劇だった。

この第二回決選投票(図6)と第三回やり直し決選投票(図7)を比較すると、州別得票率では、東の10州と西の14州という対立構図(類型B)は全く変わっていない。不正投票疑惑が起きても、東はヤヌコーヴィッチ氏に、西はユーシェンコ氏に投票しており、人々の投票行動には全く変化がなかったのである。

(図6)

(図7)

さらに、得票率を州別に詳しく分析すると、首都キエフを中心とするウクライナ中央部の有権者が、不正選挙告発後、ヤヌコーヴィッチ氏からユーシェンコ氏へと投票行動を変えていた。約5%の票の移動であり、それが勝敗の結果を左右する原因になっていた。つまりウクライナ選挙は、東と西の有権者は何があっても出身地の候補者に投票しており、結局、ウクライナ中央部の有権者の投票行動がウクライナの政治権力の動向を決めていた。

今回のウクライナ政変でも、ウクライナの行方を決めたのは、首都で大規模集会を展開した人々で、ヤヌコーヴィッチ政権への不満と批判を爆発させ、ヤヌコーヴィッチ政権の急先鋒にいた西ウクライナの民族主義過激派に、首都の学生などの若者が合流したことで、ヤヌコーヴィッチ政権の崩壊へとつながった。

逆にいえば、首都での大きなデモ騒ぎも、東ウクライナでは、必ずしも、もろ手を挙げて賛成というわけではなく、冷ややかに状況を見つめていた可能性が強い。このことは日本を含め西側報道にほとんど報道されなかった。それが、クリミア半島でのロシア民族主義者の突然の台頭と、独立宣言、住民投票、ロシアへの編入への一連の動きを「唐突で理解できない」という反応を作りだしたといえる。

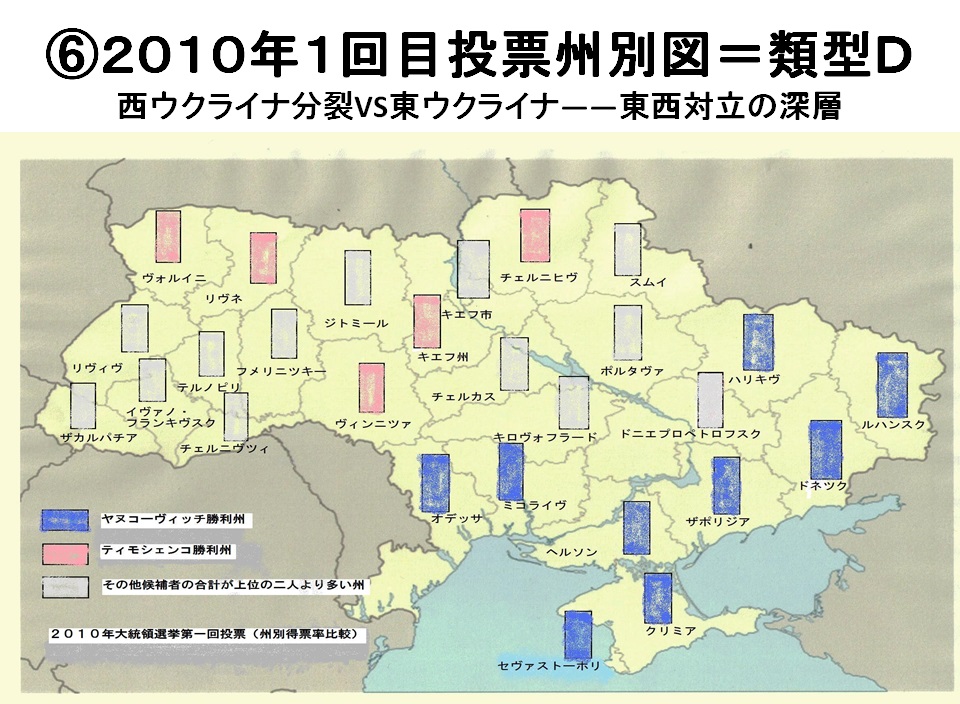

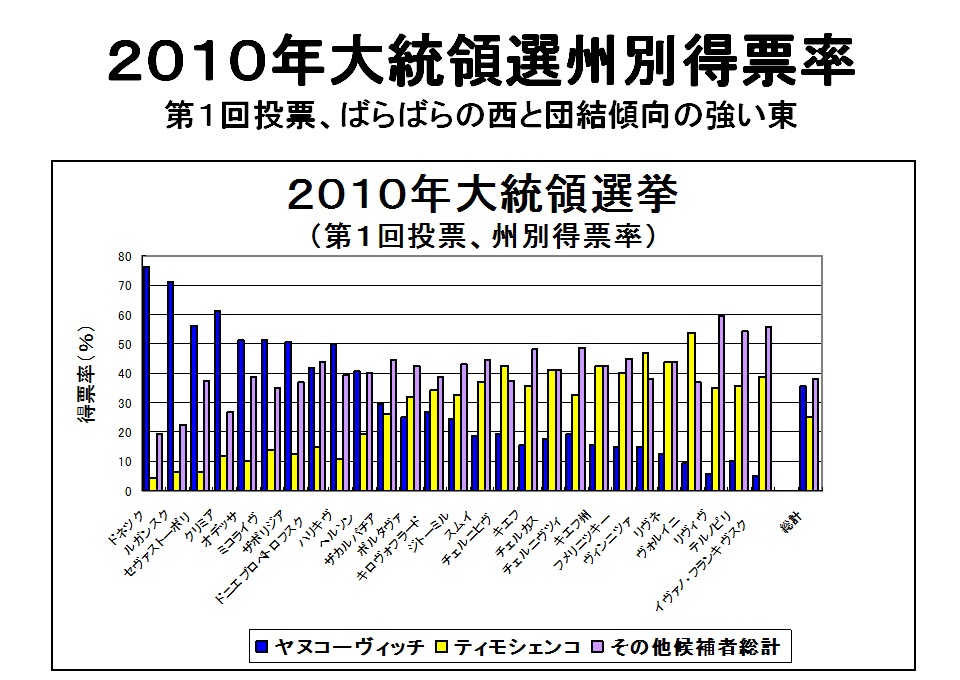

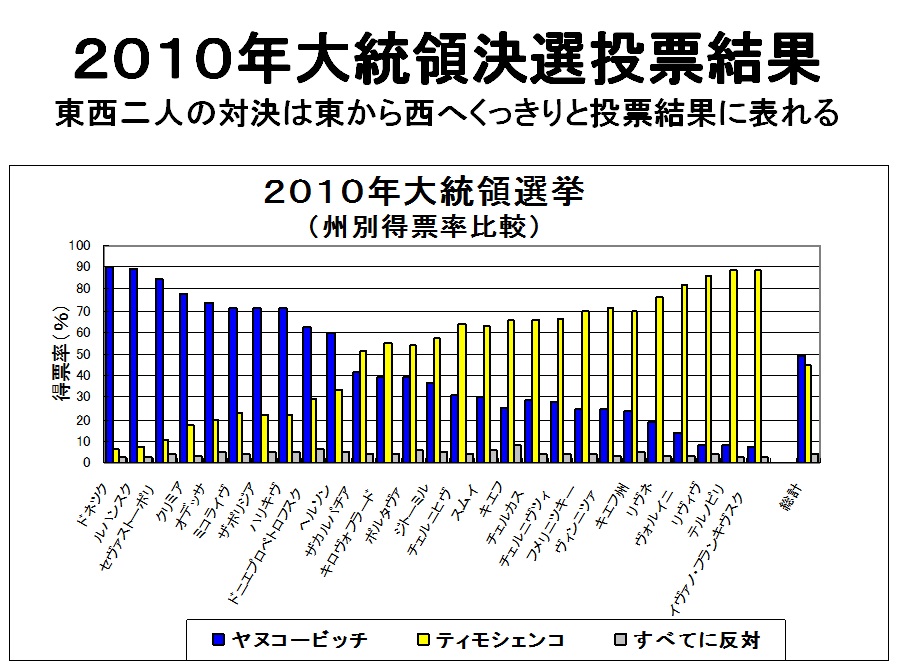

(4)2010年の第5回大統領選挙では、上記に説明したように、オレンジ革命の勝利者だった親西欧のユーシェンコ氏が第一回投票で、得票率第五位で惨敗し、代わりに、ユーシェンコ氏の盟友で、のちに対立したティモシェンコ氏が西ウクライナ代表として、決選投票へと進む結果になった(図8)。決選投票は、ヤヌコーヴィッチ氏とティモシェンコ氏の衝突となり、ヤヌコーヴィッチ氏が人口の多い東部10州を掌握し、ティモシェンコ氏は西部の14州を固めたが、得票総数でヤヌコーヴィッチ氏には勝てなかった(図9)。

(図8)

(図9)

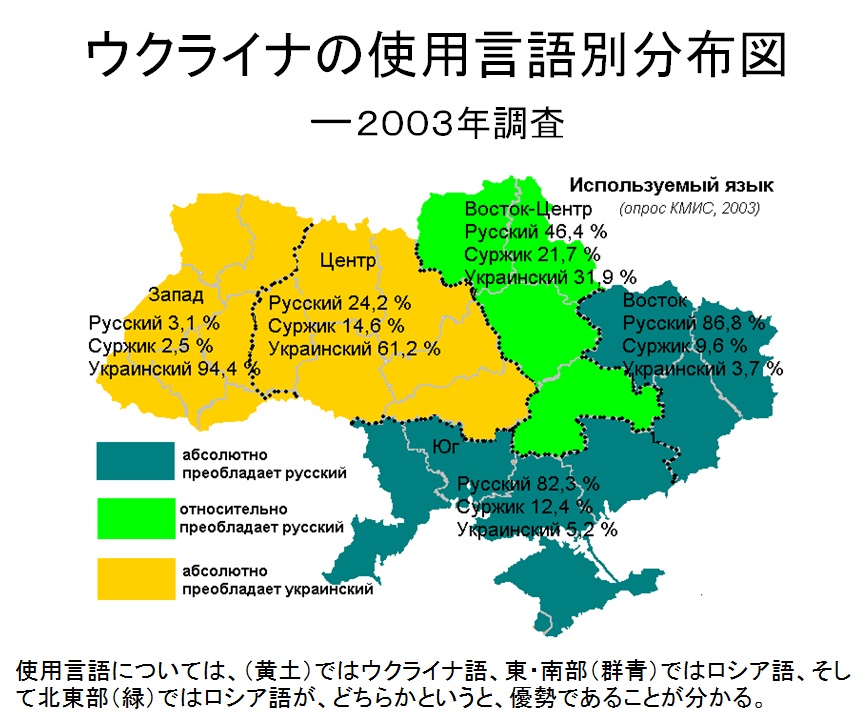

特徴的なのは、第一回投票では、ティモシェンコ、ユーシェンコ氏など西側候補者が乱立し、得票率もバラバラとなり、西ウクライナの一致した投票行動が見られなかった(類型D)。しかし、決選投票になると、西はティモシェンコに投票を集中させ、東はヤヌコーヴィッチ氏支持へと一致した行動を見せ、典型的な東西対決構造(類型B)となった。なお、東ウクライナは2回の投票のいずれも一致してヤヌコーヴィッチ氏に投票し、東の団結力を見せつけた。この東西対決型投票構図は、ウクライナの言語使用地域(ウクライナ語とロシア語)の比較地図(図10)と酷似している。

(図10)

このバラバラの西ウクライナと常に団結する東ウクライナという構図は、2010年大統領選挙の実際の得票率を州別に棒グラフで現した比較図で確認すると、はっきりわかる。図は勝利者のヤヌコーヴィッチの州別得票率の数字の高い州から順に並べたもので、ヤヌコーヴィッチの得票率は第一回投票(図11)も、第二回投票(図12)も、ほとんど変わらず、東から西へきれいな下降線(つまり、西へシフトすればするほど得票率は下がる)となって現れる。逆に、ティモシェンコ氏は第一回投票では、州別得票がばらばらだが、第二回投票ではきれいない上昇線(つまり、西へシフトすればするほど得票率は上がる)となることが見て取れる。このきれいに分かれる棒グラフを見ていると、ウクライナの東西対立の深刻さが見て取れる。

(図11)

(図12)

============================

4.「ロシア系住民」といわれる人たち

============================

一般的に、「ロシア系住民」というと、古色蒼然とした社会主義イデオロギーを掲げる保守的な人たちというイメージがある。欧米マスコミは、東ウクライナ=旧ソ連社会主義支持という構図のもとに、ソ連時代の赤旗を持つ人たちの写真を大きく掲げて記事を流すことが多い。しかし、そのような人々は少数派であり、東ウクライナの実態を表していない。上述した1998年の第3回大統領選挙では、社会主義イデオロギーにこだわるのは保守的な農村部だけで、都市部工業地帯は違うという結果が表れていた。

また、東ウクライナの反西欧・親ロシア感情を「ロシア系住民」だからと、簡単に説明されることも多い。しかし、「ロシア系住民」の意味はあいまいできちんと説明されていない。

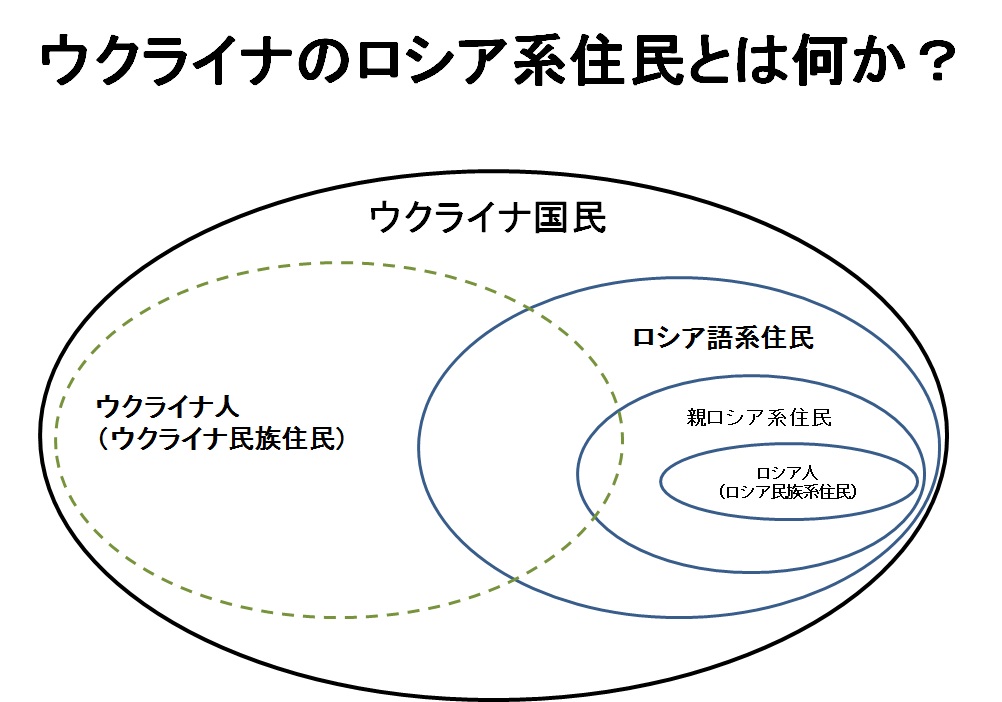

実は、大まかにいって、「ロシア系住民」といった場合、(1)「ロシア人(ロシア民族意識)」、(2)「親ロシア系住民(親ロシア感情)」、(3)「ロシア語系住民(言語意識)」の三つの異なった意味がある(図13)。

(図13)

簡単に説明すると、(1)「ロシア人(ロシア民族意識)」というのは、ウクライナに住む、もしくはウクライナ国籍を持つロシア民族の血を引く人たちで、全人口の10〜20%といわれる。とはいっても、歴史的にも、遺伝学的にも、ロシア人とウクライナ人は同じ起源をもち、そんなに簡単には区別ができない。また、混血の人たちはどちらなのかという難しい問題が出てくる。

(2)「親ロシア系住民(親ロシア感情)」というのは、ロシアへの帰属意識が強く、ロシアとの連携もしくは共同行動に共感を持っている人たちで、ロシア人以外にも、ウクライナ人やユダヤ人、カフカス系などさまざまな人たちが含まれる。「親ロシア」はロシア民族系の人たちだけではないのである。この数は、「ロシア人」の数よりは多く、全人口の20〜30%に達するのではないかと想像される。

(3)「ロシア語系住民(言語意識)」というのは、通常ロシア語で日常会話をする人たちで、ウクライナ全体で30〜40%近くいると考えられている。この中には、ロシア人もウクライナ人も、その他の少数民族も全部含まれる。ロシア語を通じて、ロシア文化や慣習、さらには物の考え方がロシアに近く、親近感も持っている。しかし、必ずしも、親ロシアとは限らない。ロシア語を通じて、言語・文化に、ロシアとの深い紐帯を持ちながら、ウクライナは祖国であり、分離独立はあり得ないと考えている人もいる。

もっとも大きな問題は、ウクライナでは人によって「ロシア系住民」という言葉の使い方が違うことだ。狭義では㈰の「ロシア人」、広義では㈫の「ロシア語を日常話す人」となる。マスコミの報道では、狭義の場合も、広義の場合もあり、非常にややこしくて分かりにくい。

西ウクライナの民族主義者たちは、「ロシア系住民」=「ロシア人」と定義し、その数は少ないと強調する。一方、ウクライナ民族主義に反発し、ロシア文化への深い関係を強調する人々は「ロシア系住民」=「ロシア語を話す人」と定義し、その数は全人口の過半数に近いと主張する。使う人によって違う世界で、その言葉の使い方には、ウクライナ系とロシア系の住民のどちらが多数派であるかという政治解釈の争いが隠れている。

結局、この地域では、ロシア人とは何か?ウクライナ人とは何か?という問いは極めて答えにくい話なのである。

============================

5.東西対決を展開するウクライナの人々の投票行動の背景

============================

では、大統領選挙という政治意思表示行動で現れる東西ウクライナの対立と、それぞれの地域の共同行動はどこから来るのか? 背景には何があるのか? 民族族意識なのか? 宗教的感情なのか? それとも、言語意識なのか?

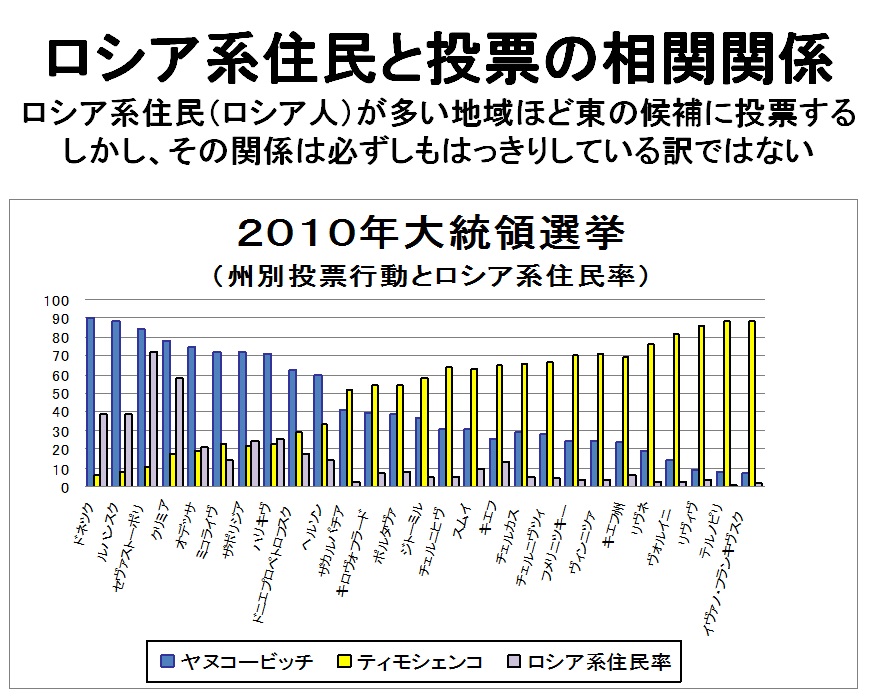

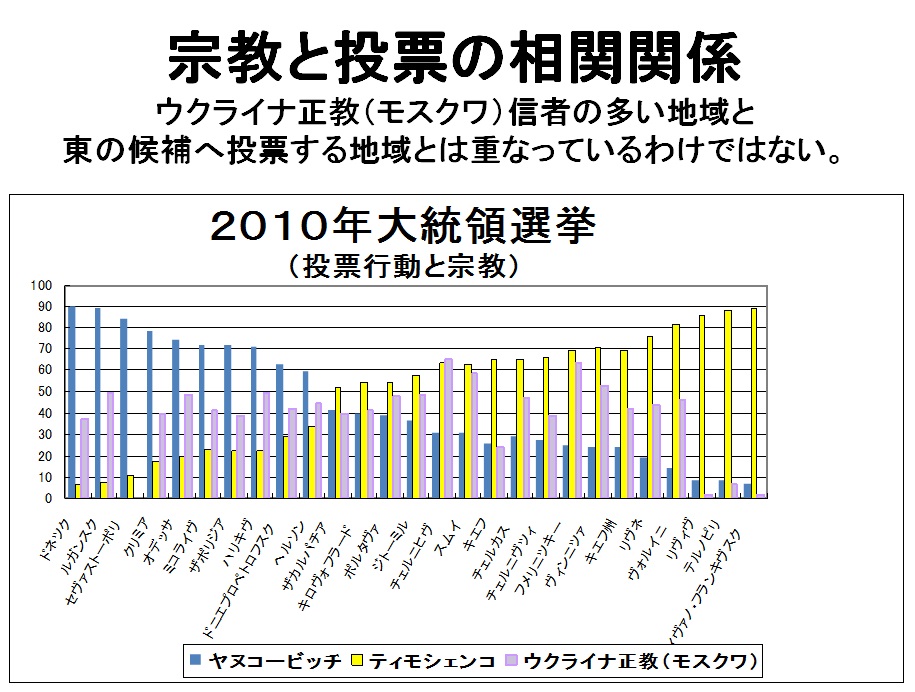

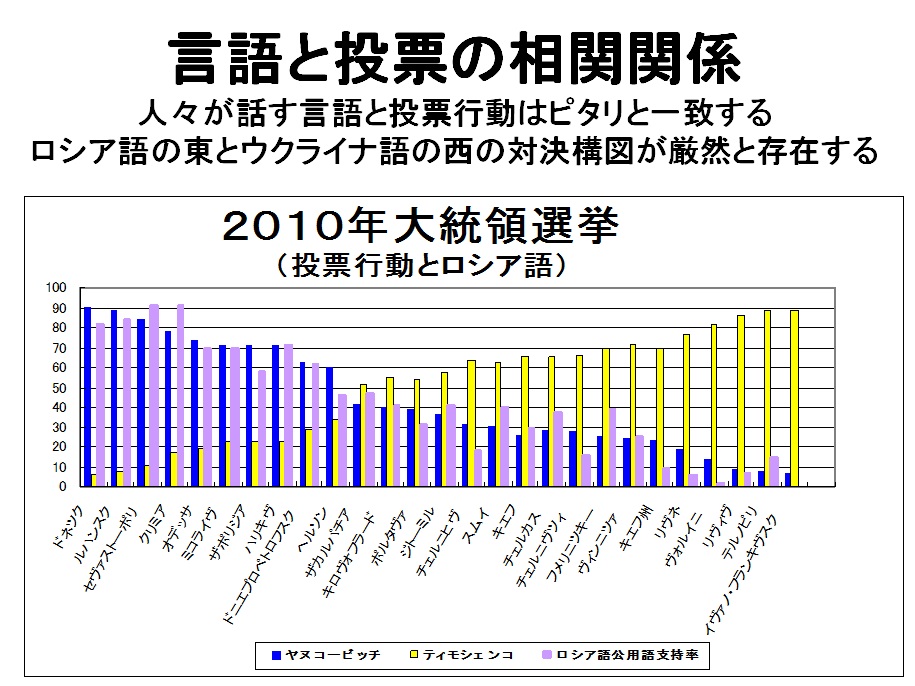

2010年の大統領選挙の東側候補者(ヤヌコーヴィッチ氏)の州別得票率のデータを基礎に背景を調べてみた。比較の対象に取り上げたのは、(1)「ウクライナのロシア人(狭義のロシア系住民)」の州別人口の割合(図14)、㈪ウクライナ正教会(=モスクワ派)信者の割合(図15)、(2)ロシア語を通常会話に使っている人の割合(図16)で、州別得票率と並べて比較してみた。民族、宗教、言語の三つの要素のうち、投票行動(政治意志表示)ともっとも相関関係グラフを示したのは何か? ということになる。

(図14)

(図15)

(図16)

結果は、ヤヌコーヴィッチ氏の大統領選の州別得票率と、ほぼぴったりとあうデータ傾向を示したのは、ロシア語を通常話す人の人口割合だった。つまり、ロシア語を話す人の州別人口割合と東出身の候補者への州別得票率はほぼ同じ傾向だった。大統領選挙という政治行動の背景には、民族や宗教ではなく、言語があったということ示す。ウクライナでは言語が政治意識や投票行動に深く関係していたのである。

言語は、それを使う人々の自己意識、つまり、アイデンティティに関わる問題であり、文化、思想、哲学、考え方に及ぶ重要な問題である。簡単には変更できない。だから、東ウクライナのロシア語を話す人たちは、ロシア語使用制限法には敏感になり、これを否定されると、人格そのものを否定されたとの意識になり、激しく抵抗し、政治的意志表示を明確にするということになる。

ウクライナ民族主義の立場に立つと、支配者言語のロシア語を使っている限り、ウクライナの独立はなく、ウクライナの一体感はない、ということになる。独立国ウクライナからロシア語を追放せよということになる。

ロシア語を話す人たちは、独立しても、ロシア語もしくはロシア文化への強い紐帯の意識を持つ。それを捨てたくはないとも思っている。言語を基礎とする強いアイデンティティで、ウクライナ語を日常とする西ウクライナの人々、特に辺境3州の人々とは、かなり意識が異なるということになる。

そして、「ロシア語を通常話す人々」の大半は、ロシアとウクライナを分断させるような政策や方針は良くないと考えている。つまり、北大西洋条約機構(NATO)にウクライナが加盟し、軍事的に、ロシアを仮想敵国にするような国防・軍事政策には反対であり、欧州同盟(EU)への参加も、ロシアとの間に越えられないような溝や壁を作るのならば反対という立場になる。勿論、ロシア語系住民でも、NATO加盟賛成、ロシアと付き合う必要がないという人たちも存在する。

また、このロシア語を日常的に話す人たちというのは、ロシア民族系住民(つまり、ロシア人)だけではない。ウクライナ系も、ユダヤ系も、カフカス系も、すべて含まれる。

============================

6.ウクライナの複雑な宗教分布。

============================

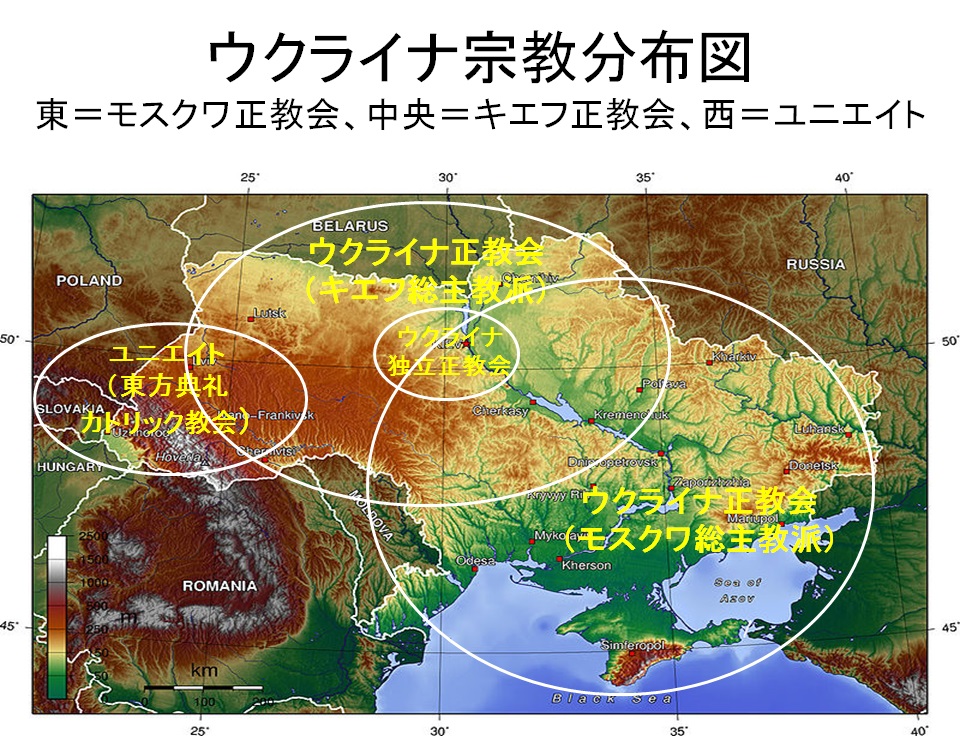

宗教についても、説明をすると、ウクライナには、大きく六つの宗教グループが存在する。(1)ウクライナ正教会(モスクワ総主教派=ロシア正教会)(2)ウクライナ正教会(キエフ総主教派)(3)ウクライナ独立教会 (4)ユニエイト(東方典礼カトリック教会)(5)イスラム教 ㈮その他の宗教=カトリック教会、ユダヤ教会、プロテスタント教会など—の六つである。

ウクライナの人々の大半は、東方正教会に属するウクライナ正教会の信者である。しかし、ウクライナ独立以前は、ロシア正教(モスクワ総主教)で統一されていたが、ソ連崩壊後、ウクライナが独立し、ウクライナ正教会が独立し、(1)のモスクワ総主教派と(2)のキエフ総主教派との二つに分かれた。前者が東部・中央ウクライナに多く、後者が西部・中央ウクライナに多い。二つの教会の差は、教会言語を、ロシア語かウクライナ語か、どちらを使っているかで決定的な別れ道になっている。教義内容は変わらない。

教会数や聖職者数ではモスクワ派が優勢であり、信者数もモスクワ派の方が多いと見られている。その一方で、キエフ派は、独立以降、キエフ派の信者は増しており、もはやウクライナ最大の宗教勢力となったと反論している。きちんとした統計数字はなく、水掛け論争である。双方は、親露(モスクワ総主教)か、親欧(キエフ総主教)で、対立状況にあり、政治対立と同じ様な東西対決構造を展開している。

とはいっても、カトリック、もしくはプロテスタント教会とは一致して対決するという行動も取っている。ソ連崩壊後の旧教会資産の争奪戦をめぐっては、ウクライナ東部・中央部ではモスクワ派とキエフ派が衝突しながら、西部ウクライナでは、後述のユニエイト(東方典礼カトリック教会)に対して、モスクワ派とキエフ派が一致団結して闘うという構図が見られた。

(3)のウクライナ独立教会というのは、ソ連邦成立の際に革命政権を認めず、外国亡命した東方正教会の流れを次いでおり、唯一の正統なウクライナ正教会だと主張している。信者数は少なく、少数派の域をでない。

西ウクライナの辺境3州には、ポーランド、オーストリアの支配下に入り、東方正教会とカトリック教会の合同の流れを引いた(4)ユニエイト(もしくは、東方典礼カトリック教会)が存在する。呼び方はさまざまで、その立場や党派性が問われるという面倒な話になっている。現地では、ギリシャ・カトリック教会ということが多く、東方正教会よりもカトリック教会への帰属を強調する。この教会の信者たちは、反ロシア親西欧の気分が強く、ウクライナ民族主義強硬派の基盤にもなっている。

このほか、クリミア半島のタタール人の大半は(5)のイスラム教徒で、さらにポーランド系住民の流れを引くカトリック教徒、プロテスタント、米国からの新しいキリスト教各派などが流れ込んでいる。

全体を俯瞰すると、東部から中央にかけては東方正教会が主流で、特に東・南部ではウクライナ正教会モスクワ派、中央ではウクライナ教会キエフ派が中心となっている。西部では東方正教会とギリシャ・カトリック教会がぶつかりあっている。

この複雑な状況が選挙にも影響しており、東ウクライナがモスクワ派で団結しやすいのと比べて、西ウクライナではキエフ派とモスクワ派が対立する一方で、東方正教会とカトリック教会の歴史的対立という構図が潜んでおり、なかなか理解が難しく、住民たちがバラバラになりやすい状況を作り出している。この説明は、ウクライナの人たちの投票行動(政治的な意志表示)の微妙な違いの説明になってくる(図17)。

(図17)

ちなみに、政治意識は、所属宗教に支配されている訳ではないが、それでも、微妙に政治行動と所属宗教とが重なるケースは多い。

通常、ウクライナの政治状況はウクライナ正教会のモスクワ派(東)とキエフ派(西)の対立という構図だが、今回のウクライナ政変後のリーダーたちの所属宗教を調べると、東方正教会以外の信者が目立っており、騒ぎの背景には西ウクライナの辺境3州の親欧米系の教会勢力(非正教会系勢力)が大きく動いたことを指し示している。

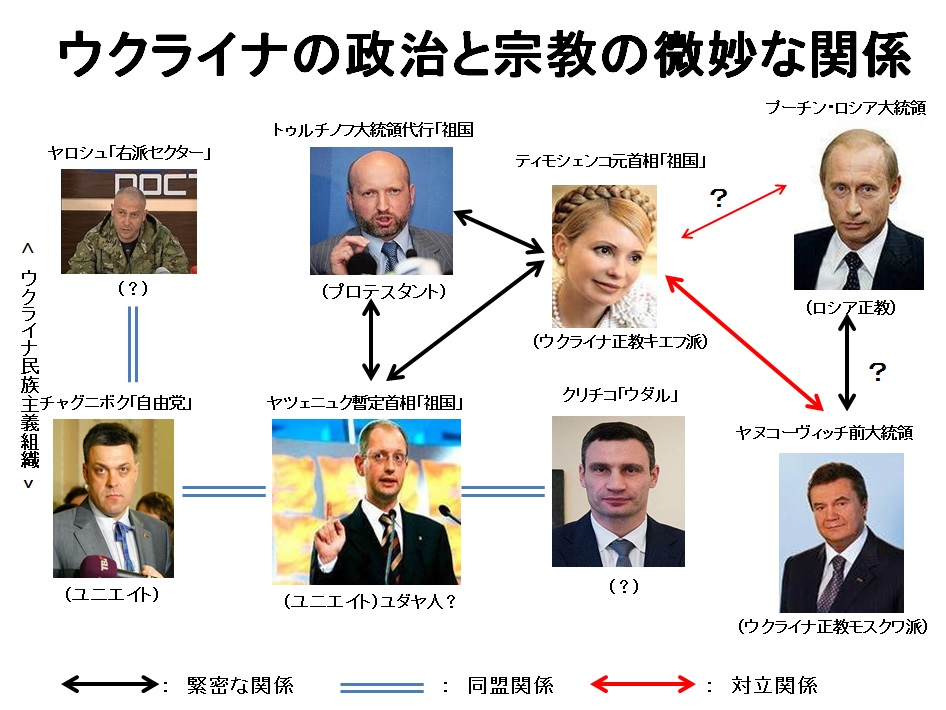

リーダーたちの所属宗教を並べると、次のようになる。トゥルチノフ大統領代行(プロテスタント)、ヤツェニュク暫定政府首相(ギリシャ・カトリック)、チャグニボク自由党代表(ギリシャ・カトリック)、クリチコ(?)、ヤロシュ「右派セクター」代表(?)、ティモシェンコ元首相(ウクライナ正教キエフ派)、ヤヌコーヴィッチ(東方正教会モスクワ派)となる(図18)。

(図18)

ちなみに、親西欧派の「オレンジ革命」の立役者のユーシェンコ元大統領と、次期大統領有力候補のポロシェンコ氏は、いずれも東方正教会と説明されているが、モスクワ派なのかキエフ派なのか、不明だ。はっきりさせないところをみると、形式的には、モスクワ派だったのではないかと勘繰られることにもなる。

また、今回の政変で大きな役割を演じたとされる親西欧派のヤツェニュク、クリチコ、ヤロシュの三人に関しては、ユダヤ人だという説が執拗に流れている。真相ははっきりしない。背景には、ロシアとウクライナの双方の社会で根強く残る反ユダヤ感情によるユダヤ陰謀説の影響が見え隠れする。

興味深いのは、今回の政変後、大統領と首相という有力なポストを握った二人がプロテスタントとギリシャ・カトリックだったということだ。さらに、政権崩壊に大きな力を果たしたウクライナ民族主義強硬派の「自由党」、「右派セクター」の指導者が、いずれも、「ギリシャ・カトリック」か「帰属不明」で、見渡すとウクライナの主流である「東方正教会」関係者が権力上層部に少ない。暫定政権の親西欧の主張が強い理由もよくわかる。逆にいえば、今回の政変で権力を握った暫定政権は、必ずしも、ウクライナ社会の実態を反映しておらず、内部に大きな脆弱性を持っているともいえる。

============================

7.では、なぜウクライナの政変が起きたのか?

============================

長々と、原稿の半分以上、歴史、政治、宗教などを説明してきたが、それは基本のデータの蓄積がないと、今回の事件の背景が分からず、複雑なウクライナ社会を理解できないという実情があるからだ。基本的な知識なしに、ウクライナを説明すると、非常に簡単な構図で、説明するという間違い、もしくは「国際問題の罠」に陥るという結果にもなる。

ということで、なぜ革命騒ぎが起きたかという本題に入りたい。

そもそもの発端は、ウクライナと欧州連合(EU)の関係強化の「連合協定」調印の中止の決定だった。昨年末に調印するはずだったが、直前に、ヤヌコーヴィッチ大統領(当時)が突然の先送りの決定をし、ロシアのプーチン大統領から提案があった150億ドルの融資とガス代金の値下げ提案を受諾したと発表した。

このヤヌコーヴィッチ大統領の発表をきっかけに、ロシアはウクライナに内政干渉をし、欧州統合への接近を強引に阻止したとの批判が巻き起こった。ウクライナ国内、特に、西ウクライナの親欧民族主義強硬派者を中心に反対運動が激化し、これをヤヌコーヴィッチ政権が治安部隊を動員して強引に抑圧し、反対派の怒りに火をつける結果となった。反対運動はより燃え盛り、さらなる抑圧、さらなる怒りの爆発という悪循環をたどり、とどのつまり、多数の死傷者がでて、ヤヌコーヴィッチ政権の崩壊という“ウクライナ革命”への道をたどることになった。

では、なぜ、ヤヌコーヴィッチ政権は、EUとの「連合協定」の調印を先送りしたのか?

ヤヌコーヴィッチ大統領は次のように答えている。「ウクライナの生産設備や製品の品質をEU基準にあわせるのには1600億ユーロが必要だが、EUからの支援額は数億ユーロの規模で、とても足りなかった」と説明している。

ウクライナは、当時、約1500億ドルの債務を抱え、その額は国内総生産の8割に達し、短期債務は650億ドルにも上っていた。さらに、ロシアから輸入しているガス代金は未払いが続き、今年末には70〜80億ドルになると予想されていた。一方で、外貨準備は200億ドルしかなく、にもかかわらず、国際通貨基金(INF)との交渉は、行き詰まっており、融資再開のメドは立っていなかった。

簡単にいえば、ウクライナ経済は破産寸前であり、EU連合協定の調印どころではなかったのである。調印の先送りは止むえない状況にあった。そして、ロシアは、IMFとは異なり、厳しい条件を付けずに、150億ドルの融資を保証し、ガス代金の値下げをすると申し出たのである。国益を考えれば、ロシアの申し出を考慮するのはウクライナ大統領にとっては当然の話だった。

また、「連合協定」というのは、単なる関係強化だけで、EUに加盟できるわけではなかった。欧州経済危機で痛手を受けていたEUは、ウクライナの加盟を認めるつもりはなかったのが本音だ。ギリシャ、キプロスなどの金融支援で非常に厳しい条件をつけ、それでも支援国側世論から大きな不満や批判が起きたことを考えると、非加盟国のウクライナに大型の資金援助をする理由は見つからず、その余裕もなかったのが実情である。つまり、EUはウクライナを本格的に財政支援するつもりはなく、「連合協定」の調印でバラ色のような世界がウクライナにやってくるわけではなかったのである。

もうひとつ、付け加えると、ウクライナの歴代の大統領はいずれも、EU加盟もしくは接近を選挙の際の公約に掲げており、親露派といわれたヤヌコーヴィッチ氏も、その例外ではなかった。2010年の大統領就任以来、EUとの「東方パートナー・シップ」協定に基づく「連合協定」調印への交渉を続け、調印寸前までに漕ぎ着けていた。だから、ヤヌコーヴィッチ氏は「調印拒否」や「調印断念」ではなく、「調印先送り」という表現を使ったのである。

一方、ロシアのプーチン大統領のウクライナ支援について、欧州統合への動きを強引に阻止するための内政干渉だったと説明が多いが、果たして、そうだったのだろうか? 特に、欧米マスコミは、プーチン大統領の「ユーラシア同盟」構想を、「ソ連邦の再生への野心」ととらえ、ソ連邦内部の第二の国家(共和国)だったウクライナの加盟が「ユーラシア同盟」設立に必要不可欠で、ウクライナの欧州同盟加盟は絶対に阻止せねばならなかったと分析する記事が多い。ロシア国内に、そういう考え方を持つ人や主張した人が存在したのは間違いがない。多分、プーチン大統領も、ウクライナを欧州から引き離すという戦略も考慮したと思う。

しかし、プーチン大統領自身は、次のように説明している。「隣国が困っているのに放っておく訳にはいかない」。強引な引き留めではなかったという主張で、必ずしも、嘘をついている訳ではないと思う。この原稿の前半で説明したように、ロシアとウクライナの関係は、われわれが思う以上に緊密で、愛憎関係が入り乱れている。離れようとしても離れられない側面を持つ。

特に経済面では、ウクライナは、エネルギーだけなく多くの産業が輸出先としてロシアに依存しており、ロシアとの関係がうまくいかなくなると、たちまち立ち往生する運命にあった。それはウクライナだけでなく、逆に、ロシアにもいえることで、ウクライナ経済がダメになると、その影響はたちまちロシアに広がる。ウクライナが破産をすることは、ロシア経済に想像以上の影響を与えるのである。できれば、ウクライナ国家の破産状況を止めたいというのが、ロシア側、特に、経済関係者の気持ちである。

150億ドルの融資に関しては、ウクライナはすでに多額なガス代金の未払いを積み上げており、ロシアとしては、これ以上のガス輸出はできない状況にあった。ウクライナのガス輸入継続のための資金繰りが必要で、資金援助をせざるを得なかったのである。そして、ウクライナへの融資は、ガス代金の借金の解消に使われ、結局、ロシアに戻ってくるという金でもあった。

それよりも、もっと大きな問題は、EUとロシア・ウクライナ間には、「統合」という基本概念の理解に大きな差があった。欧州統合の土台にあるのは、第二次大戦後の独仏の和解であり、二度と欧州では戦争をしないという基本理念から欧州統合の思想が生まれ、戦争で破壊された欧州の復興・再生という考え方が提起された。そして、欧州とは何か?という基本理念から出発し、細かいルールを築きあげ、そのルールにあわないものは統合には入れないという厳しい原則を立てていた。

一方、ロシアなどユーラシア・アジアでは、多種多様な地勢、気候、風土、民族、宗教、伝統、暮らしが繰り広げられており、さらに、経済、文化、技術の発展状況、生活水準、国家形態、国家統一度なども一様ではない。とてもひとつの規範でしばることはできない。統合といっても緩やかなもので、規範やルールは曖昧でルーズにならざるを得ない。欧州から見れば「統合」といえるものではなく、ずさんな組織で経済統合は無理という主張になる。

ユーラシアでは、異なる価値観をどう共生させるかということが、一番重要な問題であり、経済の合理性や効率性よりも優先される。あいまいな余地を残しておくのが、共生の知恵ともなる。とにかく、話し合いの場を作っておくだけでも有益だという考えである。だから、ユーラシアやアジアの国々は、異なる統合組織にいくつも加盟する。ロシアも統合を掲げる組織にいくつも重複加盟している。

そして、EUに対抗するとされる統合組織「ユーラシア同盟」について、プーチン大統領はオブザーバーでいいと語っていた。また、ヤヌコーヴィッチ大統領は「EUとユーラシア同盟の双方に加盟したい」と表明していた。しかし、この二人の考え方に、欧州側は「二つの統合組織に同時には入れない。どちらかを選べ」と二者択一を迫った。欧州の統合理念から考えれば、当然だっただろう。しかし、ユーラシアの立場から見ると、無理な選択の強制であり、無理難題を突き付けてきたという理解である。

そもそも、欧州側は統合を巡る価値観の違いに全く気がついていなかった。気付く気持ちもなかったかもしれない。普遍的価値観は西欧文明にあると確信している欧州は、その他の価値観に関心を払う気持ちがない。「二者択一の選択」が欧州とロシアの間に分断線を引き、結果的にウクライナの国家分裂を導くという危険性に全く気がついていなかったといえる。

付け加えると、「ユーラシア同盟」は、ロシアを中心とするソ連邦の再生組織ではない。もともとの構想は、カザフスタンのナザルバーエフ大統領が発表したもので、ソ連崩壊の後の空白地域になっているユーラシア中央の相互協力を呼びかけたもので、ロシアとカザフスタンとは同等の立場であるとの主張でもあった。そして、「ユーラシア同盟」創設構想の背景には、躍進する中国の姿があった。

プーチンがこの構想に乗ったのも、中国の経済力がロシアの経済力を上回り、国内総生産(GDP)ではロシアの五倍に膨れ上がったとされる状況があるからで、ロシアは中国に経済的に引き離され、もはや追いつかない。逆に、シベリア極東地域が、中国の経済圏に入るという危機感である。どう対応するかという長期的戦略の構築が必要で、もはや、冷戦時代の米露対立ではなく、米中対立時代がやってくるという理解でもあった。その認識の上に「ユーラシア統合構想」が築かれている。超大国の地位を降りたロシアは、米中の対立に巻き込まれることなく、独自の地域大国としての場所を維持すべきだという立場でもある。ロシアにとって、今後大事なのは、欧州方面ではなく、足場がかたまっていないアジア、直接的には中国方面だという認識であり、戦略でもあった。

プーチン大統領は、ウクライナが中央アジア諸国との間で統合組織を築くということに関心はなく、ウクライナの国家利害でもないと思っていることを分かっている。長期的には、欧州へと接近するウクライナと、アジアへとシフトし始めたロシアとでは、国家利益が合致しない。アジアへと目を向ける「ユーラシア同盟」に、ウクライナの本格的な加盟は難しく、せいぜい、オブザーバーではないかという考え方にもなる。

もうひとついえば、プーチン大統領は、結局、ウクライナを信頼していないのではないかという見方もある。国家主義者のプーチン大統領としては、国家の根幹がしっかりしていないウクライナへの不信感は強く、「国家の呈をなしていない」との発言をしている。

そして、2007年のガス代金交渉の決裂から欧州へのガス移送が止まった事件を契機に、明らかに、ウクライナを迂回するガス・石油輸出ルートの建設に本腰を入れている。

サンクトペテルブルグの北のヴィボルグからドイツのバルト沿岸のグライスヴァルドへ直通するバルト海底パイプライン(「ノルド・ストリーム」)がその筆頭で、2010年に着工され、突貫工事で翌年完成となった。

しかも、プーチン大統領は、ウクライナ迂回のバルト海底パイプラインを四本建設すると主張し、計画を着々と進めている。ウクライナ経由欧州へのガス供給の割合は全体の9割以上だったのが、現在は5割に下がっており、将来的には、3割台に落ちるとされている。ロシアはガス供給のウクライナ依存を懸命に逃れようとしている。

さらに、ロシア南部から黒海経由でバルカン半島までの黒海海底ガスパイプライン計画も進行中で、プーチンのロシアは、ウクライナ抜きのエネルギー供給構想を何が何でも進めるという勢いにある。そのうち、ウクライナ経由のガス供給はゼロになるとさえ予想されている。もしプーチン大統領が、本気でこのウクライナ迂回を考えているとすれば、それはロシアとウクライナの間の経済統合や協力はあり得ない、もしくはあり得なくなる可能性があると考えていることになる。

ということで、プーチン大統領が「ユーラシア同盟」の構築に、ウクライナが必要不可欠だと考えているという欧米の分析はかなり怪しく、それよりも、プーチン大統領はウクライナなしで生きるロシアの長期戦略を練っていると考える方が自然に思える。

============================

8.なぜヤヌコーヴィッチ政権は倒れたのか?

============================

欧州連合(EU)との連合協定調印の先送りがきっかけで、ヤヌコーヴィッチ政権への不満や批判が吹き出し、首都の大規模な反政府デモへの発生につながり、それヤヌコーヴィッチ政権の指導力のなさも加わって、政権の崩壊につながったというのが、大筋の見方だと思う。

しかし欧米はこの解釈に、親露派のヤヌコーヴィッチ政権と後ろに控える悪の帝国・ロシアの圧力にウクライナ国民は立ち上がり、「自由と民主主義」を求めた、という理念を付け加えた。特に、EUのアシュトン副委員長(外交担当)は、今回のウクライナ騒動の背景には圧政に立ちあがるウクライナ市民たちがいるというイメージを強く抱き、市民たちの動きを支援しなければならないとの使命感を持ったようで、再三にわたり、ウクライナを訪れては、反政府派およびデモ組織を鼓舞した。

背景にあるのは、「自由と民主主義」という欧米普遍的価値観の絶対的な正しさと、それを旧ソ連諸国に広げ、人々を助けたいという希望と義務感だったと思われる。そして、ウクライナの国民全員がロシアの圧政から逃れることを渇望していると思いこんだ。外交経験も薄く、欧州政治の現実にうといアシュトン氏は、すべてのウクライナ国民が欧州への統合を望んでいる訳ではなく、東ウクライナでは冷めた目で見つめていた人もいたという現実を全く気がつかなかった。

そして、欧米のマスコミは、欧州統合への歩み止めたヤヌコーヴィッチ政権に、ウクライナの市民が怒りを爆発させ、立ち上がったとの革命礼賛の記事を書き続けた。東ウクライナには別の価値観もあるとの情勢を書くことはなかった。

ウクライナ政変が終わったあと、突然クリミアや東ウクライナで起きた反ウクライナ感情やロシア民族主義に関して、世界の人々は何が起きたか分からず、なぜ?という疑問を発し、「ロシアの干渉だ」との陰謀説に飛びつくことになる。

ウクライナの東西対立の長い歴史を考えるならば、今回のような事態は予想されたことで、多くの研究者がそれを指摘していたが、顧みられることはなかった。もし、アシュトン氏が何も予想せず、結果的に、ウクライナ国家の分裂という悲劇を招いたとすれば、その責任は大きく、無知から出てきた非現実主義的な理念外交の失敗だったといわざるを得ない。

このアシュトン氏とともに、今回の国家分裂のきっかけを作ったのは、ポーランドのクワシニエフスキ元大統領、リトアニアのグリバウスカイテ大統領の2人で、頻繁にウクライナを訪れ、反政府勢力の主張を支持し、「自由と民主主義」の戦いを鼓舞した。

このリトアニアとポーランドの二つの国は、旧ソ連時代に支配された過去への憎悪と恐怖が残っており、ロシアとの間に緩衝国家をつくりたいとの考えにあった。ウクライナをロシアの影響圏から引き離し、可能ならば、NATO加盟国にするのが長期国家戦略でもあった。アシュトン氏の理念外交とは異なった計算高い現実主義外交だった。

そして、歴史を振り返れば、ポーランドとリトアニアは、中世時代にウクライナの西半分を支配し、東半分を支配したロシアと敵対し、ウクライナ東西分裂の原因を作った当事者でもあった。両国にとって、ウクライナは栄華を誇った大国時代の歴史的領土であり、特別な思いがある。その感情はロシア側にも対抗するように同様な感情が存在していた。地政学的対決の因縁の歴史であり、怨念の対決の再現である。ウクライナから遠く離れた日本人にはよくわからない関係でもある。

しかし、この “欧州三人組”は、結果的に、ウクライナの国家の悲劇のきっかけをもたらした。責任は重いといわざるを得ない。興味深いのは、ポーランドとリトアニアはEU創設に参加した原加盟国ではなく、ソ連崩壊後に合流した後発国だった。仏独の“旧欧州”に対抗する“新欧州”と呼ばれた国々で、英国と並んで米国戦略に忠実な同盟国だった。米国内に移民を多数送り込んでおり、米政治に影響力を持つ国でもあった。欧州連合の基幹をなす“旧欧州”の仏独とは外交路線が少し異なっており、欧州の再生もさることながら、「ロシアの脅威」の問題解決の方が重要であり、EU加盟の大きな理由としていた。欧州同盟発足の軸となった仏独の統合理念とは、少し異なっていたのである。

仏独は、今回の“ウクライナ革命”には積極的には参加しておらず、支援もしていなかった。今回の事態を予想せず、“欧州三人組”の独走に、内心戸惑っており、困っていたのででないかと推測する。そして、独仏は、対露制裁にも積極的ではない。それはロシアからのガス供給を案じているからではなく、ウクライナを舞台に展開されている地政学的ゲームに本能的に危険さを感じているからではないかと思う。欧州と陸続きにつながるユーラアシア大陸の不安定状況への歴史的な警戒感であり、危機感ではないかと思う。私は、ウクライナ危機の最終段階では、この二つの国が仲介に出ざるをえないのではないかと予想している。

最後に、ウクライナの人々がヤヌコーヴィッチ政権に怒りをぶつけた理由には、欧州統合問題よりも、長く続く経済の不振・停滞があり、巨大新興財閥による不正な利権拡大と腐敗、若者の失業問題があったと思っている。ある意味では、2008年から2009年に始まった世界経済危機の影響による深刻な経済危機の波及であり、「アラブの春」と呼ばれたチュニジア、エジプトの政変転換の騒ぎ、リビア、シリアなどの内戦、さらには、トルコ、ボスニア、イラン、タイ、ブラジル、アルゼンチンなど、世界各地で起きている抗議デモ・騒動とつながっている。 「圧政に反対し、自由と民主主義のために立ちあがった」という欧米先進国の解釈ではなく、どちらかが正しいかという選択の問題でもなく、根が深い経済の構造的な問題が横たわっている。世界の経済秩序が回復され、ダイナミックな経済活動が戻ってこない限り、問題解決にならず、国家・社会統合がうまくいっていない国々に騒ぎとなって今後も爆発していくと考えた方がいいと思う。

============================

9.“ウクライナ革命騒ぎ”の実態

============================

では、実際には、何が起きたのか? 時系列的に説明すると、次のようになる。

昨年12月21日、ヤヌコーヴィッチ大統領(当時)は、EUとの連合協定の締結作業停止を発表する。翌日、親欧グループのデモが首都キエフで繰り広げられる。これに治安部隊が出動し、衝突事件が発生し、一挙に、ヤヌコーヴィッチ政権批判が噴き出す。

その後、週末ごとに抗議デモが展開され、治安部隊が出動し、暴力的弾圧が繰り広げられるという光景が拡大・発展していく。1月18日、抗議デモに手を焼いたヤヌコーヴィッチ政権は取り締まり強化の「デモ規制法案」を可決させる。翌19日、治安部隊とデモ隊が衝突、死者がでる事態へと発展。ウクライナ民族主義過激派の「右派セクター」などが西ウクライナの庁舎や警察・治安組織の占拠を開始する。背景には、民族主義組織の考え方に同調する警察・治安組織関係者の“協力・同調”があったとされる。これをきっかけに、右派組織に大量の武器が流れ始める。ちなみに、同様な状況が、4月末から5月にかけて、東ウクライナで展開されている。東のロシア系住民もしくはロシア民族主義グループの政府庁舎の占拠、バリケード構築である。東西で同じような動きが起きたのである。

1月25日、ヤヌコーヴィッチ大統領は、野党側に閣僚ポストを提示し、和解工作を探る。右派過激勢力は、これを批判し、拒否する。政権側は窮地に陥る。ヤヌコーヴィッチ政権を支えたアザロフ首相が辞任を表明。このころから、ヤヌコーヴィッチ大統領は政権のコントロールを失い始め、自壊へと突き進む。

1月30日、ウクライナ議会、デモ参加で拘束された人たちの釈放法案を可決し、行政官庁の占拠を解くように要求する。右派勢力は、これも拒否する。

2月19日、首都キエフで、治安部隊とデモ隊の大衝突。多数の死傷者が発生、重大事態となる。21日、EUの仲介で、ヤヌコーヴィッチ大統領と野党側関係者が会談。大統領は大統領選挙、大統領権力の制限の憲法改正など、野党側の要求をすべて受け入れ、EU並びに与野党勢力による「三者合意」が成立する。右派勢力は、これをまたも拒否し、大統領官邸への攻撃を呼び掛ける。翌22日、ヤヌコーヴィッチ大統領が首都キエフを脱出。右派武装勢力が大統領官邸などに突入、占拠し、ヤヌコーヴィッチ政権に代わる暫定政権の樹立を宣言する。トゥルチノフ大統領代行、ヤツェニュク首相らを選出し、野党「祖国」を中心とする新政権の誕生となる。以上がざっとしたウクライナ政変もしくは暫定政権誕生までのいきさつである。

この政変劇に対して、ヤヌコーヴィッチ氏は、憲法違反の「武装クーデター」と反論し、ロシア政府も「クーデター」だったとし、「違法行為は承認できないし、暫定政権の正統性はない」との立場を説明した。

これに対し、仲介に立ったアシュトン氏らを初めとする欧州側は、ただちに、暫定政府を承認し、暫定政権支持の声明を発表する。「三者合意」は宙に浮き、忘れ去られる。ロシアは、この欧州側の態度に怒りを爆発させ、のちの、クリミア半島編入の行動につながっていく。

ロシアは、ヤヌコーヴィッチ政権崩壊直前の仲介工作や「三者会議」には正式参加していなかったが、交渉の裏で、ヤヌコーヴィッチ大統領に対し、野党側の要求をすべて受け入れ、和解合意をするように説得をしていたといわれる。

プーチン大統領自身は、「ヤヌコーヴィッチ氏に対して、野党側の要求をすべて受け入れるように説得した。ただ、治安部隊の引き上げだけはしないように勧告した。しかし、ヤヌコーヴィッチ氏は聞く耳を持たなかった」と説明している。結果的に、首都から治安部隊が撤退し、真空地帯になったことで、右派勢力の権力奪取が容易になった、ということのようだ。

ただ、首都の治安関係者は、その前からヤヌコーヴィッチ政権は治安組織をコントロールしておらず、「何の指令もなく、自分たちで決めていくしかなかった」と述べ、事実上、無政府状態にあったことを告白している。

さらに、警察・治安組織は国内的に統一されておらず、地域ごとに勝手な行動をし、お互いに対立していたとの分析もある。とにかく、治安機関はまともな機能を発揮していなかったようだ。この無政府、無秩序状態は、その後も続いており、4月から5月にかけて、東ウクライナ全体へと広がっている。

この3月22日のウクライナ政変を、どう解釈するか? ヤヌコーヴィッチ大統領とロシア側は憲法違反の「クーデター」と規定している。一方、東京在住のウクライナ大使に、「実際に何が起きたのか?」と質問したところ、しばらく、考えたあと「市民による革命だ」との答だった。「右派セクター」を初めとする民族主義者たちも、同様な考えにある。腐敗した独裁者に対抗して市民が立ち上がったという解釈である。

多分、実態は、そうだったかもしれない。 法的な正統性を追求しても意味のない世界であり、3月22日に、超法規的状況となり、憲法は一時的に停止され、政権交代が実現したということなのだろうと思う。さもないと、大統領官邸に攻撃し、突入したグループは国家謀反の集団テロ行為の罪に問われかねない。3月22日に起きたことは、「正義」を守るために、憲法が一時的に停止されたと考えるしかない。

実は、このような非常事態の超法規的措置はロシアを中心とする旧ソ連領域では、過去にも頻発に起きている。ロシア帝国の崩壊とロシア革命、ソ連崩壊とロシア国家の成立、さらには、ソ連崩壊と15共和国の独立、中央アジアの政権交代騒ぎ——など、いずれも超法規的な非常事態が発生し、憲法などの法律システムは一時的に停止している。

それが法に合致しているかどうかを問うても意味のない世界である。旧ソ連領域を歩いていると、権力を奪い取ったものが勝ちであり、取られたものには反論する権利がないという場面にしばしば直面する。

その意味では、ウクライナ民族主義組織「右派セクター」は権力とは何かということを良く分かっており、ヤヌコーヴィッチ大統領が首都を逃げ出した瞬間、権力がすぐそばに転がっているといち早く察知し、ただちに奪取したということになる。EUやロシアに許可を取る必要はない政治判断である。

現実主義者のプーチン大統領は表面的には右派勢力は批判しているが、心の中では「敵ながらあっぱれ」と思っているのではないかと推測する。そして、この右派勢力の行動に対抗する形で、クリミア半島の奪取作戦がすぐさま展開されることになる。

ある会合で、このような説明したところ、「まるで19世紀の世界の話のようだ。ロシアは19世紀の論理で生きているのか?」との質問が出た。

私は次のように答えざるを得なかった。「確かに、ロシアは21世紀の世界の論理では生きていないかもしれない。そして、21世紀の世界の論理が通ずるのは欧米など、ごく少数の先進国だけで、大多数の国は21世紀以前に生きている。それどころか、アフリカ大陸では19世紀以前の中世の論理がいまだに生きている場所もある」と。

ウクライナは、マトロック元駐露米大使の指摘にあるように、「NATION・STATE」という近代市民国家理論が成立していない。その意味では、ウクライナは21世紀以前の世界にあるといえるかもしれない。

もうひとつ、ウクライナの首都キエフで始まった抗議デモは、アシュトン氏が説明するように、最初はヤヌコーヴィッチ政権への抗議の平和デモであったかもしれない。しかし、最終段階では武装勢力同士の衝突があり、激烈な権力奪取の戦いが繰り広げられた。「非武装の一般市民の平和的なデモに、治安部隊は無差別な暴力・弾圧を加えた」というような簡単な構図ではなかった。暴力の拡大に関して、最大の責任は政権側にあったと思うが、それでも、どちらかが「正義」で、どちらかが「悪」というような割り切れる問題ではなかったと思う。

ちなみに、ヤヌコーヴィッチ政権下で、デモ隊の鎮圧にあたった治安部隊、特に「ベルクート」と呼ばれた特殊部隊は、暫定政権成立後、「市民への不当な弾圧を行った」ということで、解散命令がだされ、隊員は解雇された。そして、この部隊の多くがクリミア半島や東ウクライナへ移動し、黒マスク姿の野戦服で現れる「謎の自衛部隊」に“変身“することになる。暫定政権のクリミア半島や東ウクライナの統治がうまくいかなくなった理由のひとつであり、暫定政権側は4月下旬、「過去の経歴は忘れて、ウクライナのために一緒に行動しよう」と、和解の呼びかけることにもなった。

============================

10.クリミア半島編入の背景

============================

ウクライナの政変騒ぎは、首都キエフでの暫定政権の誕生後、舞台をウクライナ南部のクリミア半島に移す。クリミア半島をめぐる歴史については、すでに説明したので、今回起きたことだけを説明したい。

3月22日、ウクライナの首都キエフで政変が起きると、翌23日、ウクライナ議会ではヤヌコーヴィッチ派の「地域政党」が分裂状況になった。野党の「祖国」に合流するものが続出し、一日にして、「祖国」など親西欧反ロシア勢力が与党・主流派へと逆転する事態になる。トゥルチノフ大統領代行が選出され、さらに、ロシア語禁止法案の復活を可決される(のちに凍結)。26日にはヤツェニュク首相も選出され、暫定政権が成立する。

この首都の動きに、東ウクライナに懸念が広がる。特に、ロシア語禁止法案復活は大きな反発をもたらす。西のウクライナ民族主義強硬派に対抗するように、ロシア民族主義強硬派が声を上げ始める。東と西のナショナリズムのぶつかりあいとなる。その最初の舞台は、クリミア半島の中心都市シンフェロポリで、もともとロシア系住民(ロシア人)が多い場所で、6割〜7割がロシア系住民(ロシア人)で、ロシア語系住民となると8割〜9割近くになる。圧倒的に親ロシア系住民が多い地域で、ソ連崩壊後、ロシアへの復帰を叫ぶ運動がくすぶってきた場所でもあった。クリミア共和国議会では、首都の革命騒ぎに、呼応するように、強硬派がクリミア独立の主張をし始める。

これに反発したのが、クリミア半島にもともと住んでいた遊牧民系の「クリミア・タタール」人で、第二次大戦中、ナチス・ドイツの侵攻に協力したとの疑いで、スターリンからシベリアや中央アジアに強制移住させられた過去を持つ。ある意味では、西ウクライナのガリツィアのギリシャ・カトリック教徒たちと同じ様な運命をたどってきた。強制移住以後、住んでいた土地をクリミア半島に移住してきたロシア系住民に奪い取られ、その地位と領土の回復運動を展開してきた人たちで、基本的に、ロシア政権への不信感が強い。

ロシア系住民のクリミア独立への動きに危機感を持ち、ただちに、抗議運動を開始する。共和国議会のあるシンフェロポリ市への抗議デモを展開し、結果的に、ロシア系の独立派住民と衝突することになる。

クリミア半島は、キエフの暫定政権樹立を横目に見ながら風雲急を告げていく。そして、西ウクライナの右派過激派の武装勢力がやってくるとの噂が広がっていく。

2月27日、クリミア共和国議会は親露独立派のアクショーノフ氏を共和国首相に選出。翌28日、クリミア議会は独立をめぐる住民投票の実施を決定。そして、クリミア半島の要所に謎の武装部隊が展開する。ウクライナ軍やウクライナ治安組織の抵抗はなく、無血占拠の形となった。欧米からはロシア軍のクリミアの軍事占領と糾弾されることになる。

この段階では、どのように作戦が展開されたか、いまだ謎の部分が多い。ただし、外部からの大部隊の投入はなく、「占領」という言葉が正しいのかどうか疑問である。

私の推測は次の通りである。ロシア側はあらかじめ占拠計画を進めていた訳ではなかった。プーチン大統領の言葉を借りるならば、「走りながら決めていった」ということになる。そして、クリミア半島の無政府状態化、共和国議会の独立宣言への動き、さらには西ウクライナからの右派勢力の介入の可能性に危機感を持ったロシア政府および黒海艦隊本部は、騒乱防止のための緊急警戒措置をとり、軍施設、飛行場などの管理に動きだした。占領というよりは治安予備行動ではなかったかと想像する。

中核は黒海艦隊の部隊だったと思われるが、クリミア半島の治安部隊・組織も参加した可能性が強い。ウクライナ側の黒海艦隊司令官がロシア側に移行するという事件も起きており、ウクライナ黒海艦隊の一部も同調していたかもしれない。とにかく、寄せ集めの混合部隊の結成であり、軍関連重要施設はロシア軍が指揮し、共和国議会の警備や市民対策は治安部隊が関与したのではないかと思われる。しかし、ウクライナ側の抵抗がほとんどなかったため、黒海艦隊側の部隊は2日後には、だんだん基地へと戻っていったと思われる。

3月1日、アクショーノフ首相はロシア政府に治安維持を要請し、翌2日、ロシア議会はロシア軍のウクライナ派遣の決議を行うことになる。この頃には、クリミア半島の制圧はほとんど終了しており、軍部隊から治安部隊へと権限が移っていた可能性が強い。少なくとも、軍部隊が占領、占拠した際に使われる、「軍政」、「占領軍司令官」あるいは「戒厳司令官」などの任命や発表は一切なかった。ウクライナ暫定政府および米国務省は6000人から1万5000人の大部隊が外から入ったと発表しているが、根拠がある情報とは思えない。

また、首都キエフを追放された特殊部隊「ベルクート」、さらには、チェチェン、コソボなどからの治安部隊などが続々クリミア入りしており、アフガン戦争やチェチェン戦争経験の志願兵やコサック自衛部隊なども合流したとされる。それらの混成部隊がクリミア半島各地の自警団を形成することになる。

3月4日、プーチン大統領は議会関係者との会談の中で、「軍の本格的投入の必要性はなくなった」と発言する。「本格的」という形容詞がつくところがミソで、「軍の投入は全くなかった」とは言っていないことになる。もともとクリミア半島には黒海艦隊の軍施設があちこちにあり、警備を強化すれば、あちこちの部隊が動くことは避けられない。それでもクリミア全土に軍を展開する必要はなかったということになる。

ちなみに、ロシアのコメルサント紙は、ウクライナのテロ勢力(「右派セクター」の意)に対抗するため、セヴァストーポリの海兵隊第180旅団、ノーヴォロシースクの近衛部隊第7空挺山岳旅団が動いたとの記事を載せている。続報はなく、真偽は不明だが、セヴァストーポリは黒海艦隊の基地にある軍港で、ノーヴォロシースクはクリミア半島からケルチ海峡を通して、対岸のクラスノダール州にある石油積み出しで有名な黒海沿岸の港湾都市である。つまり、黒海周辺のロシア部隊が軍施設警備で動いた可能性はあったということになる。

3月4日の会談の中で、注目したいのは、プーチン大統領は「クリミア半島の編入はしない」と断言したことで、この段階では編入を考えていなかった可能性が強い。当時、ラヴロフ外相を初めとして、チュルキン国連大使など外務省関係者、議会関係者、専門家ら、すべてが「ロシアはクリミア半島を編入する意図はない」と口をそろえて語っていた。さらにプーチン大統領は、ドイツのメルケル首相と電話会談した際にも、「編入の意図はない」とわざわざ説明している。もし、本格的に編入を考えていたならば、「編入しない」と、嘘を事前につく必要もないように思える。ぼかしておけばいいだけのはずなのに、なぜ、はっきり「編入しない」と発言したのか?

その後、プーチン大統領は「(ロシアへの編入は)住民投票の結果次第だ」との考えに変える。のちに、プーチン大統領はテレビを通じての全国民あての会見の際に、クリミア半島の編入の決定は、「ぎりぎりまで悩んだ」と説明し、住民投票が90%を超えたことを知った時に、ようやく編入指令文書に署名する決意ができたと語っている。

「編入しない」から「編入する」までの立場の変更は、わずか10日間の間で起きた。何が起きたのか、解明されていないが、私はクリミア半島とロシア国内のナショナリズム感情が急騰し、プーチン大統領もコントロールできなくなったのではないかと思っている。当時のロシアの友人たちの高揚感は異常な状況にあり、これを抑えるのは大変だとの個人的な印象を持った。もし、プーチン大統領が、クリミアの住民投票の結果後も、編入をしないと発言していたならば、モスクワでは大暴動が起きていたのではないかとさえ思っている。

プーチン大統領は、クリミア半島編入の決定後、ロシア社会の喝采を受け、支持率は20%ほど上がり、80%を超える勢いになった。長期低落傾向を一挙に取り戻す結果にもなった。ナショナリズムの劇的な効果でもあるが、これほど支持率が上がると、今後は下がるしかなく、また、ナショナリズムの取り扱いを間違えると、大きな批判にさらされる結果にもなる。プーチン大統領はナショナリズムをコントロールしたのではなく、逆に、コントロールされる危険性を背負ったともいえる。

黒海艦隊の意味についても、説明をしておきたい。今回のクリミア半島の編入に関して、ロシア海軍の重要拠点である黒海艦隊とセヴァストーポリの基地を守るのが目的だったと説明されることが多い。その考えが全然なかった訳ではないが、編入決定の最大要因ではないと思う。

プーチン大統領も、そのことは考慮したと正直に答えているが、「現代の攻撃手段(の発達)を考えると、(黒海艦隊が)18、19世紀持っていた軍事的な価値はもはやない」と説明している。黒海艦隊は歴史的に有名で伝統ある部隊だが、現代の軍事的理解からすれば、それほど重要ではないということになる。

黒海艦隊は、黒海内は自由に動けるが、黒海から外へ出る場合は、トルコ領のボスポラス海峡を通るしかない。出入りするたびに、NATO軍の監視下に入る。しかも、海峡はせまく、大型艦の通行は難しい。さらに、黒海艦隊は原子力空母も原子力潜水艦も持っていない。軍事技術が進んだ現代では、黒海艦隊の戦略的役割は小さく、せいぜい黒海の沿岸警備隊程度である。しかも、プーチン大統領は、沿岸警備としても、大きな価値はないと説明している。

また、ロシアは海軍力を誇る時代ではなくなっており、まともな空母はなく、戦力の中心は大陸間弾道弾(ICBM)積載可能な原子力潜水艦である。その基地は北方艦隊と太平洋艦隊に移っている。黒海艦隊がロシア海軍の要という時代は、もう終わっているのである。プーチン大統領の言葉を借りれば、黒海艦隊の感情的側面、すなわち、ロシア海軍を語る際の栄光の歴史と輝かしい過去へのノスタルジーと伝統の尊重ということになる。戦略的にはあまり重要ではないが、ロシア国民のナショナリズムをくすぐる重要な存在ということになる。

ただ、今後、ウクライナ情勢が悪化し、さらなる混乱が続くと、黒海艦隊の役割は増大するかもしれない。もし、ウクライナに親西欧政権が確立し、NATO加盟のような状況へと突き進み、NATO部隊がウクライナへ展開するような事態になると、黒海艦隊基地は、それを監視する重要拠点となる。

ロシア軍関係者にとっては、将来、親欧のウクライナ政権が樹立され、NATO軍が進出してくるならば、クリミアはNATO軍を監視し、にらみを利かせる重要拠点になり得る。「クリミアをロシアに編入し、黒海艦隊を守っておいてよかった」ということにもなる。逆に、親欧のウクライナ政権によって、クリミアの黒海艦隊基地の使用契約を破棄された場合、軍事的には、圧倒的に不利な状況に置かれる。安全保障上の予想される危機を考えると、プーチン大統領の決定は正しく、戦略的な判断だったとの評価にもつながる。

プーチン大統領の判断が、どこにあったのか、はっきりしない部分も多いが、結果的には、ロシアの国益にあった判断であり、歴史的には正しい判断だったと、今後、ロシアでは語られる可能性が強い。しかし私は、ロシアはクリミア半島を獲得したかもしれないが、代わりに「ウクライナ」という重要な絆を失ったのではないかと思っている。

============================

11.最後に

============================

現在進行形であるウクライナの政変騒ぎ、あるいはウクライナ“革命”は、まだ始まったばかりで、今後、紆余曲折があり、最終幕では、どんなどんでん返しが待っているのか、予想もつかない。しかも、情勢はスピードを持って動いており、一週間たつと、状況は一変しているというような状況にある。このため、ウクライナの今後、もしくは行方について、今回は書くことを差し控えた。あくまでも、起きたことだけを、もう一度整理し、判断・批判材料にしてもらうということにとどめた。

今回のウクライナ危機は、ウクライナ国内の問題だけでなく、世界に広がる問題を秘めている。具体的には五つの議論が立ちあがっている。

㈰ウクライナの東西対立問題(親西欧か? 親露か?)

㈪クリミア半島のロシア編入問題(国際法か? 民族自決か?)

㈫欧米とロシアの対立(普遍的価値観か? 特殊地政学的価値観か?)

㈬世界秩序の行方(歴史の終わりか? 文明の対立か?)

㈭日本の立ち位置(米国依存か? 独自外交か?)

—————の五つである。

残念ながら、今回は㈰と㈪だけしか、取り上げられなかった。しかも、㈪のクリミア問題では、現地の状況の分析だけで、クリミア問題をめぐる欧米とロシアの対立には触れていない。ウクライナ危機の話ではなく、米露の危機、あるいは国際社会の危機というような問題に広がり、ウクライナの問題からはずれると思ったからだ。原点のウクライナ問題がかすみ、忘れられるとの危惧もあり、今回は、ウクライナ危機がどうして起きたかという問題だけに絞った。欧米とロシアの関係、さらに国際社会の在り方などについては、別の機会に譲りたいと思っている。

(筆者は元日本大学教授・元毎日新聞編集委員)