【コラム】

フォーカス:インド・南アジア(1)

◆◆ <1>

インドは世界第二位の巨大人口を抱え、2000年代以降に著しい経済発展を遂げ、G20首脳会議にも参加する「新興経済」国である。1990年代から急成長したIT(インフォメーション・テクノロジー)産業を中核として、自動車、電機・輸送機器、さらに金融・サービス部門が経済成長をけん引してきた。

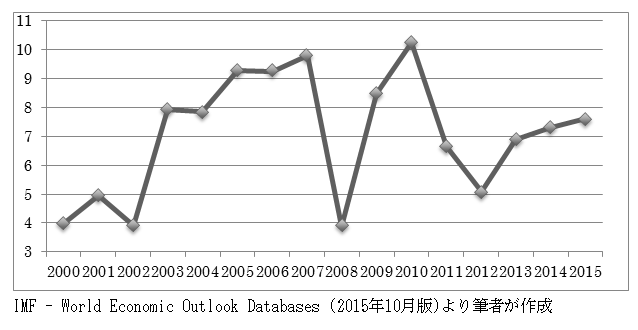

こうした高い経済成長は、03年度から顕著である。00年度〜02年度の実質国内総生産(GDP)の年率平均は4.27%であったが、03年度〜10年度の8年間では8.35%と飛躍的に上昇した。

多くのエコノミストたちは新興国経済について、たとえ先進国経済が減速したとしても影響を受けず、高成長を維持し世界経済をけん引できるとの「デカップリング論」を主張した。世界金融危機(いわゆる、リーマン・ショック)発生の08年度、インドの成長年率も3.89%へ下落した。しかし10年度には年率10.26%へ上昇、過去10年来の最高年率を記録した。しかし11年度以降は停滞、「成長疲れ」が語られるようになり、長期政権の弱体化、経済政策の多くが頓挫していた。

2014年5月、任期満了による連邦議会下院総選挙では、ヒンドゥー主義を党是とする保守政党であるインド人民党(BJP)が大勝した。BJPは「中央政府首班候補」として、グジャラート州のナレンドラ・モディー州首相(当時)を指名した。04年以来の政権奪還のため、関係するヒンドゥー主義組織の総力をあげて選挙戦を闘い、全国で圧倒的な強さを示し、下院総議席の三分の二以上との圧倒的多数を獲得した。10年間続いたインド国民会議派(会議派)を主体とする連合政権は崩壊、政権交代が実現した。

中央政府首相に就任したモディー州首相は、グジャラート州での行政改革と経済成長路線の指導で知られた。そして就任後は、強いリーダーシップによりインド経済の再浮上への施策を次々打ち出した。すなわち、日本を含む主要国の連続した首脳会談でのトップセールス、外国直接投資(FDI)の誘致、IT産業の一層の発展、電力インフラ確保のための原発建設の推進、労働者保護を重視し「弊害」とまで言われた既存労働法制の改正、中央官庁の行政改革などである。また、国営・州関連企業の民営化を断交し、外資規制を緩和し国内市場参入を進めた。「平均年齢20歳代後半の人口」をもつ魅力的な巨大インド市場を強調し、製造業、流通業、金融業、通信業などの発展のため改革に着手した。

インド工科大学(IIT)など著名大学を卒業し、国内外の躍進する大企業・ベンチャー企業に勤める都市居住の30〜40歳代を中核とするどん欲な消費者たちは、金融ローンで自動車、家電、住宅を手に入れていた。また、最新の設備を有する私立学校、病院が次々と設立され、それは公立学校・病院に不満を持つ都市居住者に歓迎された。だが、これらはすべて「高収入」を背景とする消費であり、その利便さと豊かさを享受できたのは、都市地域居住の富裕・中流層たちだけであった。

(図)インドの実質GDP年率の推移(2000-2015年度)

◆◆ <2>

インド中央統計局(CSO)は16年2月8日付け「プレス・ノート」において、15年度(3月末まで)の実質GDP成長率を年率7.6%と予測し、過去5年間の最高記録と発表した。インドが3月末までに高成長率を実現したならば、中国を抜き「世界一の成長経済」となる。

CSOの発表では、第三四半期(10月〜12月)の成長率は7.3%、成長減速した。だが、第二四半期(7月〜9月)は当初7.4%%から7.7%に修正、第一四半期(4月〜6月)も当初7%を7.6%とする修正が行われた。その結果、3月末の年度成長率は、7.6%への上昇修正となった。GDP各部門のうち製造業、貿易、ホテル、運輸、コミュニケーション、サービス業などが成長加速に寄与したとされる。

インド内外のエコノミストたちは、これら度重なる「既発表数値の上昇修正」について、政府統計への信頼を傷つけると強く批判する。それはCSOが昨年1月に突然、GDP算出方式が税込み市場価格での算出に変更、基準年を従来の04年−05年度から11年−12年度に変更したことが背景にある。

これら修正や変更は、インド政府の「あせり」を示している。アメリカの金利政策変更観測から、インドからの資金流出、すなわちインド資産からの国外への資金引き揚げが続き、対ドルの現地通貨ルピーの価値は低下し、ルピーは対ドルレート下落を続けている。15年8月13日には、13年9月以来の下落となる対ドル65ルピー台を記録した。

インド連邦準備銀行(中央銀行)は、対抗策としてドル買い介入を行い、ルピー下落の歯止めを続けてきた。さらに原油輸入国のインドには、原油国際価格の続落は好条件となるはずであった。だが16年2月第一週には、1米ドル=67.8ルピー台で推移し下落は続く。

しかしインド経済の最も重大であるのは、農業(農業・漁業・林業)部門の低迷である。CSOの「プレス・ノート」は、農業部門の15年度成長は1.1%、対前年比マイナス0.2%と発表した。政府農業局によれば、15年度の穀物生産は対前年比で0.5%下落、油糧種子(oilseeds)生産は前年比マイナス4.1%も落ち込んだ。まさに、インド農業は危機にある。

インド11年国勢調査での農村人口は、総人口のうち68.8%の8億3309万人、都市人口は31.2%の3億7710万人である。すなわち、インド全土での都市と農村地域の格差拡大、農業停滞、農村貧困は深刻である。

80年代から筆者が調査する北インド農村地域の村が、典型例となろう。90年代まで村は、コメ、小麦などの穀物、さまざまな野菜を生産し、飼育する乳牛の乳を飲み、牛たちに鋤を引かせ生活してきた。田畑では下層民の農業労働者たちが「刈分小作(収穫の一定割合を報酬とする契約労働)」として働き、毎年6月頃にモンスーン(南西季節風)での雨期が到来すると、村には田植え歌が響いていた。

しかし、上層社会集団である土地保有層の男子たちは、中学校卒業後には村を離れて教育を終え、都市で就職していった。また女子たちも、都市の勤め人と結婚して村を出て行った。さらに、農業労働者であった下層民の多くは、よりよい収入と生活を求めて家族、集団ごと都市へ流出した。

村に残されたのは、土地保有層の高齢者だけであり、かれらも村での生活が厳しくなると子どもたちに迎えられ都市へ移住した。いまでは、村にはほとんど誰もいない。家屋は無人となり、戸が打ち閉じられた空屋が軒を並べ、耕作が行われない田畑は、資産価値もなく放置されたままだ。農村の荒廃は、インドが直面する国家危機を象徴する。

デリーやムンバイなど大都市周辺には、機械化された民営大規模農園が拡大を続ける。近郊農業と流通の発達により、大都市の富裕層たちの「食」はまかなわれている。もう都市では、自分の故郷となる農村、祖先伝来の生業である農業のことなど気にしない。

インド農業の生産は、モンスーンの降雨量に左右される。しかし、適量降雨の約束は、誰もできない。降水量が過小の場合には、農産物価格の急騰となり、多雨での洪水は農地を破壊する。大都市での農産物価格の上昇は、「インフレ高騰」としてメディアで多く報じられる。昨年は、「タマネギ高騰」が話題となった。しかし、インド農業をいかに再生させ、成長軌道に乗せるのかについては、ほとんど議論はない。

生活に苦しむ農民の自死(自殺)は、インド社会が長年抱える負の大きな課題である。借金を抱え、生活苦から逃れられず、人生に絶望して自死する農民は年間1万人を超える。そこには闇金融、高収量品種、遺伝子組み換え作物などの問題も関連する。

世界一の経済成長を誇るようなインドは、実際には「食を無視した経済」であり、経済成長で果たすべき「人びとの幸せ」実現の道のりは厳しい。

<本号より新連載の「フォーカス:インド・南アジア」では、日本では報じられることが少ない、インドと南アジア(パキスタン、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、モルディブ、ブータン)について、毎月連載にて報告します。人びとの暮らし、社会の苦悩と喜びについて、共に考える材料をご提供できれば幸いです。皆様のご教示をお願いします。>

(筆者は岐阜女子大学南アジア研究センターセンター長補佐・客員教授)

◆著者略歴:岐阜女子大学南アジア研究センターセンター長補佐・客員教授。インド国立バナーラス・ヒンドゥー大学大学院社会学研究科にて Ph.D. 学位取得。南アジアの社会・政治の動向分析、ヒンディー語を専攻。近年は、多数のNGO連携による「日印原子力協力協定反対キャンペーン」の中核を担う。 fukunagam2016@gmail.com