【海峡両岸論】

なぜ安倍支持率は下落しないのか

~自信喪失が生み出す現状肯定意識

「令和初の国賓として来日したトランプ米大統領が、令和初の大相撲夏場所で、令和初の優勝力士、朝乃山に米国大統領杯を授与」――2019年5月1日の改元以来、どんなニュースにも「令和初の」を付けたがるメディア報道を見ると、日本人が今置かれている「内向き」な精神構造がよく透けて見える。

◆政権・メディア・国民がシンクロ

土俵に上がったトランプが表彰状を読み、「レイワ・ワン(令和1年)」と結ぶと、会場には「どよめき」が起きたそうだ(「朝日新聞」19年5月27日)。「どよめき」の理由を想像すると、「世界のトップリーダーも『令和』を公認してくれた」ということか。自尊心をくすぐられたのだろう。

大統領が「レイワ」を発信してくれたこと、懸案の日米貿易交渉の妥結時期を「参院選後」にしてくれたこと。この2点だけで、安倍にとって「令和初の日米外交」の目的は半分以上達成したのではないか。

4月初めに始まった「改元狂騒曲」ほど、見事に成功した「政治ショー」はないと思う。指揮者は「一丸となって」が大好きな安倍。彼が振るタクトにメディアが合奏し、多くの人々が踊りまくった。政権・メディア・国民の三者が、うまくシンクロナイズしたのである。

経済停滞と日本の存在感・発言力の後退――。自信喪失状態にあるはずの日本人が、その裏返しとして「日本人としての誇り」や「一体感」を“共有”できる絶好の機会を得た、ということなのだろう。だとすれば、こんな安上がりな「ナショナリズム」製造装置は、ほかに見当たらない。

◆外交評価低いが、支持率は上昇

「安倍外交」への国民の評価は決して高くない。内閣府が19年4月5日に発表した「社会意識に関する世論調査」によると、「現在の日本で悪い方向に向かっている分野」という質問(複数回答)に、「外交」を挙げた人は37.5%と、1年前より12.6ポイントも急増した。その理由としてメディアは「韓国人元徴用工問題など悪化の一途をたどる日韓関係や、進展が見えないロシアとの北方領土返還交渉などが影響したとみられる」(共同通信)と分析した。

だが安倍政権の支持率は逆に上がっている。改元をはさむ4月と5月の2回のNHK世論調査を見ると、3月と比べて5~6ポイントも上昇した。

毎日新聞、朝日新聞の調査でも支持率は上昇し、40%台半ば。共同通信調査では前回調査より1.4ポイント減少したが、それでも50.5%という高さである。

米中貿易戦争の激化と長期化のあおりで、日本の対中国輸出が減少。景気は事実上後退局面に入り、秋には消費増税が待ち構える。スイスのビジネススクールが5月28日に発表した19年の「世界競争力ランキング」で、「日本の総合順位は30位と前年より5つ順位を下げ、比較可能な1997年以降では過去最低となった」(「日経電子版」、19年5月29日)。

日本の地盤沈下は鮮明なのに、なぜ安倍政権の支持率は上がるのか。

支持理由は、NHK調査では「他の内閣より良さそうだから」が50%と半分を占める。積極支持ではなく、「他と比べて」という消去法的な選択であることが分かる。

片山杜秀慶応大学教授はその背景について「(日本は)自動的に大政翼賛会化しています。55年体制のような与野党のイデオロギーの差異がない。思想や政策に十分な相違がないとすれば、有権者は同じことをやるなら経験を積んでいる政党の方が安全と考える」と説明している(「日本は“束ねられる”ファシズム化が進んでいる」「日刊ゲンダイDIGITAL」、19年5月20日)。

◆世論づくり進める政権

「三者のシンクロ」には、安倍という「指揮者」がいる。自民党の二階俊博幹事長は5月27日、日米首脳会談が終わった直後の記者会見でこう述べた。

「皆さんのご協力で報道量が格段に増えて、安倍外交の成功を内外にアピールすることが出来たと思っております」。シンクロ構造を見事に説明してくれている。

自民党は、改元にあわせて5月1日から「新しい政治の幕開けを宣言する」という広報戦略を打ち出した。自民党が、世論形成を意図的かつ組織的に進めているのは明らかである。NHKの報道番組「クローズアップ現代」が2016年3月、番組の顔であった人気キャスターの降板と併せて「リニューアル」されたのは、安倍政権に近い籾井勝人前会長の下でのことだ。

しかしここで問題にするのは、政権による言論介入や圧力という「外在要因」ではない。メディアと世論の両者に内在する要因と、両者の相互関係である。

「朝日新聞DIGITAL」(19年5月23日)は「縮まるNHKとの距離感」と題する記事で、NHK元幹部の「政治からの口出しやNHKの忖度もあるが、政権を支持するふくれあがった世論に迎合しているという側面も大きいのではないか」という発言を紹介している。

しかし、世論はメディアの影響力から自立して存在しているわけではない。世論が、メディア報道によって「つくられている」側面は軽視すべきではない。

「大戦が天皇の名において遂行された事実がほとんど語られない現実。皇室批判を許さない構造を作っているのは報道機関自身。『陛下・殿下・さま』という敬称を使い、特別な対応を続けている」と、指摘するのは根津朝彦立命館大学准教授(「好書好日:皇室タブー、今も続く自主規制」「朝日新聞DIGITAL」19年5月22日)。先の二階発言も、メディアの世論形成の役割を率直に認めているものだと言ってよい。

◆「日本ボメ」の氾濫

「三者のシンクロ」によって形成された世論は、日本人が今抱えている「内向き」な精神構造を象徴している。それが安倍政権支持率の高止まりを支える現状肯定にもつながっている。これが私の仮説である。

「それ」が気になり始めたのは、11年3月11日の東日本大震災の直後あたりからだ。テレビは「頑張れニッポン」「日本の力を信じてる」と、タレントが合唱する「公共広告」を毎日垂れ流した。「世界が驚いたニッポン!」(テレビ朝日)、「世界!ニッポン行きたい人応援団」(テレビ東京)など、“ガイジン”の目から「日本人の素晴らしさ」を誇る番組も、やたらと目につくようになった。私はそれを「日本ボメ」現象と名付けた。

「3・11」の後の7月23日、中国の高速鉄道列車が浙江省温州で衝突し40人が死亡する事故が起きた。「天声人語」(「朝日新聞」11年7月26日)は、汚職や強権体制の中国で生命が粗末に扱われていることを嘆いたうえで「日本に生まれた幸運を思う」と書いた。

「日本に生まれた幸運」? これも「日本ボメ」の一種だが、そう言うなら福島原発事故で今も避難生活を余儀なくされた人たちは、なんと言えばいいのか。この前年、尖閣諸島(中国名:釣魚島)で、漁船衝突事件が発生した。日本側が逮捕した船長の身柄をめぐり、日中外交問題に発展し、日本世論でも中国脅威論が急激に高まっていた時期に当たる。

「リベラル」とされるメディアを含め、メディアの多くが「中国叩き」を始めた。中国を「敵」にした敵対型ナショナリズムの発露でもあった。書店では「反中嫌韓」本が平積みになった。

中国当局が事故車両をすぐ地中に埋めたのは論外だが、「責任逃れ」「証拠(データ)隠し」などの批判は、「天に唾する」コメントと言うべきだろう。福島原発事故の政府と東電の対応と処理、「モリカケ疑惑」に対する政権の対応につけるべき批判だ。

中国のずさんな安全対策を引き合いに「日本では起こり得なかった事故」という「日本ボメ」もいただけない。脱線電車がマンションに激突し107人もの犠牲者を出したJR福知山線事故(05年4月)を忘れたのだろうか。

他者攻撃によって成り立つ自己肯定と、それによって形成された世論のシナジー(相互作用)のモデルケースを見る思いがした。

◆「日本は一流国」が急上昇

「日本ボメ」が「3・11」後に顕著になるのは、経済の低迷に続いて技術神話も砕け、日本社会に自信喪失感が広がったことと無関係ではない。

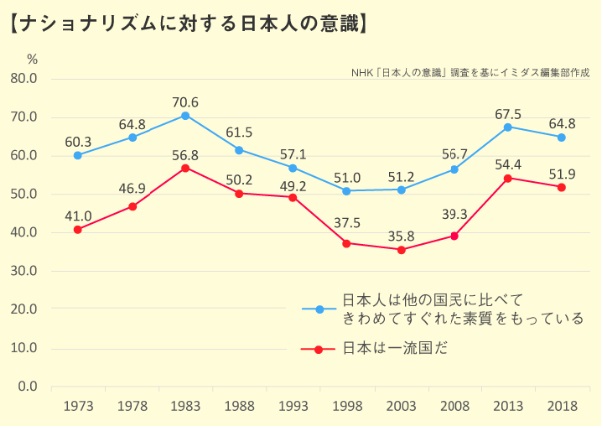

そんな仮説を裏付けるデータがある。NHK放送文化研究所が、高度成長期の1973年から5年ごとに行っている「日本人の意識」調査である。この中の「日本人は、他の国民に比べて、きわめてすぐれた素質をもっている」と「日本は一流国だ」という、気恥ずかしくなるような二つの設問への回答を表にしたグラフを見てほしい。

2013年は「日本人は、他の国民に比べて、すぐれた素質をもっている」が67.5%と、前回調査(08年)より10ポイント以上も増え、「日本は一流国だ」の回答も54.4%と、約15ポイントも跳ね上がる結果になった。

13年は、国内総生産(GDP)の総額で日本は中国に追い抜かれてから3年後、「3・11」の2年後でもある。前年には、尖閣諸島と竹島(韓国名:独島)領有権をめぐり日中・日韓関係が急激に悪化した。

「すぐれた素質」「一流国」を誇れるような現実はどこにもないにもかかわらず、数字は反比例的に跳ね上がったのである。

グラフの変化をたどると興味深い。バブル前夜の1983年はそれぞれ「70.6%」に「56.8%」と、肯定的回答がピークに達した。79年に米社会学者エズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・アズ・ナンバーワン』を出版し、日本が海外から持ち上げられた時代。多くの日本人が有頂天になった様子が素直に反映された数字だ。

バブルがはじけた98年、数字は「51.0%」と「37.5%」まで下落した。97~98年、山一證券と日本長期信用銀行など大手金融機関が相次いで破たんし、日本経済が長期停滞に入った時代を反映していると言っていいだろう。

しかし98年と2003年を「底」に、長期にわたる経済の低迷をよそに、数字は08年、13年と、どんどん上昇していく。これをどう説明すればいいのだろう。

最新の18年は「64.8%」に「51.9%」と、13年よりは下落した。少しは現実を見つめる冷静さが戻ったのなら結構なことだが、調査開始からの46年間の流れの中で見ると、依然として高水準にある。

◆「国家」にすがる不安意識

不安にさいなまされ、自信が持てない現実の裏返しとして、日本をホメまくる心地のよい言葉を聞いて「癒される」。そんな平均的な日本人の心理状態が浮かび上がる。逆境になればなるほど「日本ボメ」が、かま首をもたげる。

各社の世論調査結果を見ると、20歳代、30歳代の安倍政権支持率は、他世代より高い傾向にある。不景気が常態になった時期に生まれ育った彼らは、現状肯定意識が強いとされる。

一方、ヘイトスピーチ・デモの参加者は、国旗や旭日旗を掲げることで「国家の大義」を背負う幻想に浸り、自分たちより社会的立場が弱い人々に罵声を浴びせ、「敵対型ナショナリズム」を満足させる。

不安定な雇用に低賃金、少子高齢化が進み、年金制度をはじめ不確実な将来への不安が雪だるま式に膨らむ。不安が膨らむ中で、「国家」に拠り所と居場所を求める。安倍が叫ぶ「世界の真ん中で輝く日本を」とか、「日本を、取り戻す」といったスローガンは、現実には存在しない「大国」願望を、ある程度満たす答えなのかもしれない。

少なくとも、「これ以上悪くなってほしくない」と「同じことをやるなら経験を積んでいる政党の方が安全」(前出・片山杜秀)という意識の反映であるのは間違いあるまい。

自信喪失の中で敵を探そうとする心理について、アメリカの政治学者、故ベネディクト・アンダーソンは次のように言う。

「自分の国がどうもうまくいっていないように感じる。でも、それを自分たちのせいだとは思いたくない。そんな時、人々は外国や移民が悪いんだと考えがちです。中国、韓国や在日外国人への敵対心はこうして生まれる」(「朝日新聞」、2012年11月13日)

◆日米安保の相対化を

ナショナリズム製造装置を再起動する機会は、これからも外交面でたくさん待ち構えている。

まず、主要20カ国・地域(G20)首脳会合が6月末大阪で開催。安倍は「日本が主催するサミットとしては史上最大」と自画自賛した。米中首脳会談をはじめ日中、日ロなど、形ばかりの「大国外交」の見せ場が揃った。

そして10月22日、皇位継承に伴う「即位礼」が世界約195カ国の元首らを迎えて行われる。年が変わり2020年。今度は国を挙げてナショナリズムを煽るイベント「東京五輪」の番だ。「頑張れニッポン」の大合唱は、スポーツ・ナショナリズムの枠を超え、安倍が大好きなスローガンの「世界の真ん中で輝く日本」という幻想と高揚感を多くの日本人に与えるのではないか。

5回にわたり、この6年半に及ぶ「安倍外交」を振り返った(※)。連載の第1回で展開したように、今世界で起きている流動化状況は、第二次世界大戦後に形成された米一極支配と同盟構造の崩壊が引き金になった。にもかかわらず安倍外交は、「日米同盟の深化」という事実上の対米追従外交を続け、自ら選択肢を狭めている。

ドイツや英国など多くの欧州「同盟国」やASEANの「同盟国」は、中国の台頭という現実を受け入れたうえで、米国との同盟に代わる新たな関係と距離を模索し始めている。

では日本はどうすべきなのか。

そのヒントを、5月末来日したマハティール・マレーシア首相が与えてくれる。5月30日、東京で開かれた「第25回国際交流会議 アジアの未来」(日本経済新聞社主催)で、彼は流動状況下での自らの選択を説明した。「日経電子版」(2019年5月30日)から引用する。

●米中対立とファーウェイ問題

「衝突は選択肢としてあってはいけない。完全な破壊は解決にならない」と述べ、両国に自制を求めた。米国が輸出を禁じる中国の通信機器最大手、華為技術(ファーウェイ)について「技術を可能な限り利用したい」と語った。

●南シナ海問題

軍事拠点化を進める中国に対して「戦争に発展すれば東南アジア全体が破壊される。南シナ海に戦艦が停泊するようなことがあってはならない」と自制を求めた。米国に対しても「戦艦を送る脅しのアプローチを使うべきではない」とけん制を抑制するよう主張した。「すべての国が机の上での交渉で解決すべきだ」と提案、地域間の対立を解消する新たな枠組みの必要性に言及した。

●対中姿勢

「新しい強力な中国を認識しなければならない」と、中国と向き合う必要があると強調した。「西側諸国は中国がいつか民主化すると思っているがそうではない。政権を変えようと強制してはいけない」とも述べた。「お互いが良い関係を築けば、そこから変化が起きる。中国はオープンで開放的だ」との認識を示した。

マハティールの姿勢は、「中国も米国も敵視しない」ことにあり、決して米中の「中間」を選択している訳ではない。事の是非と「国益」に基づき、自立的に判断する重要性をわれわれに教えてくれる。本来は日本が発信しなければならない発言だと思う。日本がアジアで一定のリーダーシップを発揮しようとするなら、今からでも遅くない。「日米安保の深化」に代わる「日米安保の相対化」を模索すべきである。(敬称略)

※本稿は、<情報・知識&オピニオン「imidas」2019/06/13>より転載。

(https://imidas.jp/jijikaitai/c-40-127-19-06-g771)

(共同通信客員論説委員)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧