【アフリカ大湖地域の雑草たち】

やわらかな微笑のうら

I アメリカの政権交代

目まぐるしい急展開

これを書くいま(2024年12月15日)、ウクライナをはじめ、世界のあちこちで情勢が急展開している。この目まぐるしさは、2025年1月のアメリカの政権交代のためだ。

1961年1月17日、コンゴの初代首相ルムンバが殺害された。これも米政権の過渡期だった。アイゼンハワーからケネディへ。コンゴ諸勢力も諸外国も、政権が代わればアフリカ政策も必ず変わると考えた。殺害されたのはケネディ新大統領就任の3日前だった。

(註1)本稿は、コンゴ動乱をテーマにした先の15稿(『アフリカ大湖地域の雑草たち(17)-(19)、(21)-(29)、(31)、(40)、(41)』(それぞれオルタ広場2022年5-7月号、9-11月号、2023年1-2月号、4-5月号、7-8月号、11月号、2024年9-10月号掲載(末尾のリンク参照))の続きである。

アフリカのカストロ

当初ルムンバは、東西両方に対し、それぞれの敵につく可能性をちらつかせて東西関係をあやつりながら、非同盟を貫こうと考えた(コンゴ独立は1960年6月30日)。一足先に独立して、兄貴分だったギニアのセク・トゥーレ、ガーナのエンクルマらのアドバイスもあったことだろう。だが、うまくはいかなかった。

国連軍派遣を依頼したのは、国連の旗の下に友好国の軍隊に来てもらい、それが武力を使って分離独立勢力を一掃するだろうと期待したためだ。ところが国連事務局幹部は西側出身者ばかり、しかも中立原則を頑固に盾にし、これもまたルムンバの思いどおりにはならなかった。かくて早くも8月中旬にはソ連に支援を仰ぐほかなくなってしまった。

そんな彼をアメリカは「アフリカのカストロ」と危険視し、失脚させる方針を固めた。

憲政の危機、自宅軟禁

9月以降の一連の出来事はアメリカの意図と工作なしには説明できない。

9月5日、カサブブ大統領は国営ラジオ放送で、ルムンバ首相を罷免したと発表した。これを受け、首相もまた、同夕刻、大統領を罷免したと伝えた。次いで議会が、互いに罷免しあった大統領と首相の命令はいずれも無効だと発表し(9月7日、8日)、大統領、首相、議会がそれぞれ三者三様の立場を主張していた。その矢先の9月14日、国軍が声明を出した。「政府が勢力争いにあるなか、軍が全権を掌握した」と。モブツ参謀長の一回目のクーデターだった(二回目は1965年)。

ほどなくモブツは内閣を指名(9月20日)し、カサブブ大統領が形式的、時限つき(1961年2月まで)ながらこれに承認を与え、新体制ができあがった。

ルムンバは国連軍(ONUC)が取り囲む自宅に置かれた。名目上は「保護」だが、実質は政治活動から遠ざける「自宅軟禁」だった。再起を図って脱出し、支持基盤のあったスタンレービル(オリエンタル州)を目指した(11月27日)が、その途上で国軍に逮捕された(12月1日)。逮捕現場にはONUC兵もいたが、やはり中立原則を理由にして、傍観していた。

ダメ押し

モブツは実権を掌握していたものの、始まりはクーデターだ。これに対しルムンバは、政治活動はおろか散歩さえできなかったが、民主的に選出されており、停止中の議会が再開され、首相罷免を決定するまでは正当な代表者だった。それは、換言すれば、力で築かれた実態をとるか、それとも、手続き的正当性をとるかの対立であった。モブツはルムンバの統治を暴力と殺戮の恐怖政治だとしきりに批判したが、暴力行為は両方にあった。

そのようなさなかの11月22日、ニューヨークの国連総会は決議を挙げた(コンゴ(レオポードビル)代表者の信任状について(1498(XV))。カサブブ大統領が指名した国連代表とルムンバ首相が指名した国連代表(後述するトーマス・カンザ)という、相矛盾する二人の代表者を立てていたコンゴに対し、前者を承認する内容だ(註2)。

決議は、形式より実態の方が強力なのだと、ダメ押ししたようなものだった。アイゼンハワー政権下でのことだ。

(註2)99加盟国中、カサブブ支持への賛成53、反対24、棄権19、投票しなかったのが3だ。賛成は米英仏など(日本を含む)のほか、独立したばかりの仏領アフリカ諸国、反対はソ連と東側ブロックのほか、カサブランカ・グループなどだ。カサブランカ・グループとは、モロッコ国王が招聘した会議(1961年1月3-7日、於カサブランカ)の参加国で、モロッコ、アラブ連合共和国、ガーナ、ギニア、マリ、アルジェリア(暫定政府)、リビア、セイロン。

II 民主党に働きかける

アフリカミッション

ときは「アフリカの年」だ。新しい国が次々と誕生し国際社会の当事者となっていく、この現実を前に、共和党も民主党もさかんにアフリカ戦略を練っていたことだろう。

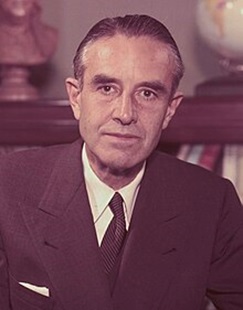

そんなさなかの1960年9月、ケネディ候補は腹心のアドバイザーをアフリカミッションに送った。アヴェレル・ハリマン(1891-1986年)。第二次大戦終結前後のモスクワ、ロンドンの米大使を務めたほか、商務長官、ニューヨーク州知事の経歴がある(写真)。

ハリマンは9月8日、ONUCと国軍がごった返すレオポードビルを訪れ、政治危機真っ最中のルムンバと会った。おりしも、混乱拡大を防ぐためだと、ONUCは主要空港と国営ラジオ局を閉鎖しており(責任者はAndrew W. Cordier(アメリカ人))、首相は国内視察もラジオ演説もできない状況にあった。

熱心な訴え

上述のように、ルムンバ自身は共産主義者のつもりはなかった。コンゴ首相として最初の(そして最後の)海外出張に訪米を選んだほどだ(7月下旬)。だと言うのに、いつのまにかアメリカに嫌われてしまった、そんな気持もあったであろう。

アメリカのコンゴ政策は、政権交代とともに必ず変わる。訪米中、アイゼンハワー大統領に会えず、両党の次期大統領候補者たちに面会を申し入れるも実現しなかったという経緯もある。この機を逃してはならぬと、ルムンバが自らの正当性を、この老練で、親子ほど歳の離れた米国政治家に熱心に訴えたことは間違いない。

超有力なコネ

11月8日、ケネディが当選した。コンゴの初代国連代表であったトーマス・カンザ(1933-2004年)は、ニューヨークから、ケネディ陣営にアプローチした。

彼はルムンバに指名された国連代表で、安保理に初めて出席したとき(7月20日)、26歳の若さだった。上述の総会決議に伴い会議に出る資格を失ったが、カサブランカ・グループの国連大使たちが、この若い外交官に加勢した。

カンザがケネディと直接会った記録はないが、有力な仲介者がいた。エレノア・ルーズベルト(1884-1962年)。フランクリン・ルーズベルト大統領の配偶者であり、夫の死後、国連大使を勤めたほか、国連人権委員会委員長として世界人権宣言の採択(1948年12年)に貢献した人物だ。

親子どころか祖母と孫ほどの年齢差のこの著名な女性と、カンザは1955年から知己だったという(写真)。

「deal」は成立した

熱心なロビーの結果、ケネディ次期大統領と「deal」が成立した。事情は了解したから、翌年1月の就任まで待て、というものだ。

ならば、それまではルムンバに何としても生きていてもらわねばならぬ。一番安全なのは、ONUC兵の保護下で首相官邸に留まっていることだ。不自由だろうが忍耐して、1月までは自宅でじっとしててくれと、支持者たちはルムンバに頼んだ。

III 歴然とした温度差

シンパシーにつながったのか

熱心な働きかけは、ケネディ陣営のコンゴ政策に功を奏したのだろうか。少なくとも、ルムンバへのシンパシーを抱くことにつながったのだろうか。

アメリカ人のジャーナリストで“The Lumumba Plot”の著者であるReid Stuartは「そんな兆候は全然なかった」と書いている。ケネディの特使であったハリソンは、ルムンバとの会談を次のように記した。

(ルムンバは)騒々しい演説者・抜け目のない策略家で、恐怖政治を行っており、「政権にいるにせよ、監獄にいるにせよ、コンゴに問題を引き起こし続けることだろう」(he will continue to cause difficulties in the Congo.)

ルーズベルトの反応はどうだったか。彼女は公職のかたわら情報発信も活発で、たとえば新聞コラムの「My Day」は1936年から1962年に彼女が亡くなるまで続いた。アメリカから見た20世紀の世界情勢をうかがうことができる。1960年11月28日付けで彼女はこう書いた。

コンゴが平和的に落ち着くよう切に望む。同時に、「ルムンバが問題を引き起こし続けないよう希望」する(the hope that there can be a peaceful settlement and that Lumumba will not continue to make trouble.)とも。

11月28日は、おりしもルムンバが再起を目指して移動を敢行していたが、その機密情報が彼女に届いていたかどうかは疑わしい。

口元の微笑

ハリソンは要職歴任の政治家・外交官、ルーズベルトはキャリア女性の先駆けとなった国際的エリートだ。これらトップクラスの強者には共通する特徴がある。それは、洗練された外交的態度だ。整えられた身なり、わかりやすい言葉使い、真剣で好印象を与えるまなざし、口元にはおそらく―その場にいたわけではないからわからないものの―やわらかな微笑をたえず浮かべていたことだろう。

ところが、これらの微笑の前に、アフリカ人の必死の訴えは「cause difficulties」「make trouble」でしかなかった。

次期大統領へのアプローチは、ほかにも多々あったであろう。ただ、この二例を見るだけでも歴然としていることがある。それは頼む側と頼まれる側の、悲しいほど大きなギャップ、温度差だ。

IV絶えない人気

溝に落ちこんだだけ

殺害された日、ルムンバは獄舎から反対勢力の本拠地であったエリザベートビル(カタンガ州)へ移送された。在レオポードビルのCIA責任者(Larry Devlin)はこの情報をキャッチし、移送は殺害につながることを予想できたにもかかわらず、ワシントンに伝えなかった。

上述のように、それまでのアメリカは反ルムンバの方向でさかんに動いていた。しかし、この時点では、ルムンバの処遇をあわてる理由はなかった。あと3日間獄舎に入れたままにしておけば、ワシントンで新しいボスが就任する。ルムンバほどの重要人物のことは、そのボスに決めてもらうのが一番良い。かくて、コンゴ国軍(と、その背後のベルギー)がすることに手出しをしない、つまり、あえて手を汚さない態度をとった。

ルムンバの死は、あたかも、米政権交代時、過渡期の溝に落ち込んでしまったかのようだとも言える。

信用してはならぬ

ケネディとの「deal」は実現しなかった。翌年1月まで待てず、自宅から脱出したことで、ルムンバ自らが破棄してしまったためだ。彼は激情しやすく、すぐ怒り、なだめるのがやっかいで、コンゴ人にも外国人にも扱いにくい性格だったと言われる。確かにこのときも、せめて1月までじっとしててくれという周囲のアドバイスに耳をかさなかった。

しかし、ルムンバは知っていたのかもしれない。海の向こうの政権交代は、実際、自分たちに大きな影響を与えるだろう。だからと言って、彼らの微笑みを真に受けてはならぬ、約束を信じてはならぬ。たとえ軽率だ、愚かだと揶揄されようとも、誰かが助けてくれるのを待っていてはならぬ、この世には、そんな誰かはいないのだと。

没後60年以上たったいまなお、世界中でルムンバの人気が絶ないのは、このためもあるかもしれない。

(補足)ケネディ政権のアフリカ政策の評価はさまざまだが、米国ピースコーの設立は実績の一つだ(1961年)。これは日本の青年海外協力隊創設(1965年)にもつながった。

(写真補足説明)写真1、写真2はウィキペディアから

・アフリカ大湖地域の雑草たち(17)「1960年の国連安保理

・アフリカ大湖地域の雑草たち(18)「ベルギー統治時代のコンゴ」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(19)「国連職員のクライアント」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(21)「相手の実力」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(22)「お兄さんと弟」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(23)「生涯感謝している」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(24)「国連のきれいごと」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(25)「誰が問われているのか」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(26)「武力をつかって平和を追求する」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(27)国連をダメにしたくない

・アフリカ大湖地域の雑草たち(28)思いやりは無用の長物

・アフリカ大湖地域の雑草たち(29)いちばんこわいこと

・アフリカ大湖地域の雑草たち(31) 用済みにされた英雄

・アフリカ大湖地域の雑草たち(40) 規格にはまらない

・アフリカ大湖地域の雑草たち(41) なかなか気づかないこと

(2024.12.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧