【オルタの視点】

中国の台頭、「大国化」をどう受け止めるのか

― 共に手を携えて発展する道を開拓しよう ―

◆◆ 1.世界から見て異常な日本の「中国イメージ」

恒例となっている外交に関する世論調査の結果が年末に内閣府から公表された。調査は16年10月27日~11月6日に実施し、http://survey.gov-online.go.jp/h28/h28-gaiko/index.html に公開されている。中国に「親しみを感じる」の小計は16.8%で、前回の調査結果(14.8%)に比べるとやや改善されてはいるが、相変わらずの低空飛行である。

世界各国も日本と同様な対中イメージをいだいているのだろうか。自分の見方を絶対視しないで、相対化、客体化する努力をしよう。

アメリカの世論調査機関 Pew Research Center が公表する世界各国の中国イメージの調査結果によって大まかな傾向を知ることができる。

http://www.pewglobal.org/database/indicator/24/ China Image

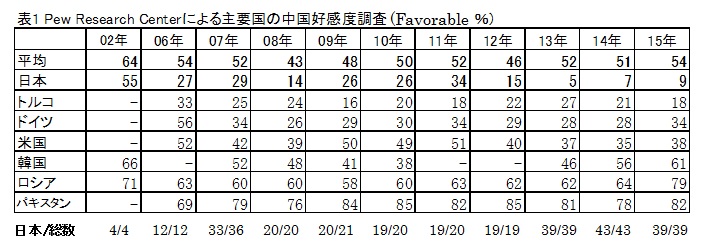

(表1)Pew Research Centerによる主要国の中国好感度調査(Favorable %)

2015年における調査39ヶ国の好感度順 平均は54%。

・75%以上: パキスタン 82、ガーナ 82、ロシア 79、マレーシア 78、エチオピア 75、ブルキナファソ 75

・50~74%: タンザニア 74、ケニア 70、セネガル 70、ナイジェリア 70、チリ 66、ウガンダ 65、インドネシア 63、韓国 61、ペルー 60、ベネズエラ 58、ウクライナ 58、オーストラリア 57、イスラエル 55、ブラジル 55、パレスチナ 54、フィリピン 54、アルゼンチン 53、レバノン 52、南アフリカ 52、フランス 50

・25~49%: メキシコ 47、英国 45、スペイン 41、インド 41、ポーランド 40、イタリア 40、カナダ 39、米国 38、ドイツ 34、ヨルダン 33

・25%以下 ベトナム 19、トルコ 18、日本 9

2016年のデータも公開されている。

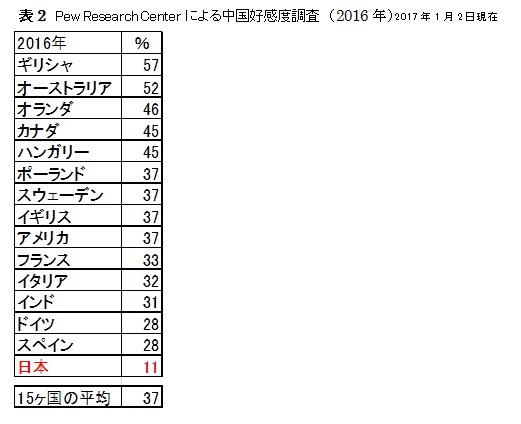

(表2)Pew Research Centerによる中国好感度調査(2016年)2017年1月2日現在

13~15年には平均値が50%以上であったが16年は37%と大幅に下落している。調査対象国が13年39、14年43、15年は39であったのに16年は15ヶ国に過ぎない。しかもそのほとんどがいわゆる西側先進国であり、アジア、アフリカ等発展途上国の声が反映されていない。おそらくまだデータが届いていないためであろう。そんな片寄ったデータではあるが、日本は最下位。正に万年劣等生である。日本の対中イメージはあまりにも異常である。

日本にとって中国は大切な隣国であるはずなのに、こんな状態でいいのだろうか。

◆◆ 2.米・中・日・独の軍事費の比較から見えてくる事実

16年3月、全国人民代表大会が開幕し、日本のマスコミは16年の国防予算に注目した。公表された国防予算は9,544億元。11年以来、前年比12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%増と5年連続2桁台の伸びを示してきた国防費が、経済成長速度の低下(新常態)に伴って16年は7.6%増に下がった。おおかたの予想とは異なった発表だったので、本来ならそこに的を絞った分析をすべきところ、「日本の2016年予算の防衛関係費(約5兆円)と比べても3倍以上の規模」(『日本経済新聞』3月6日)と、中国の国防費の突出ぶりを強調する記事が大半であった。

このお決まり論調の源は安倍首相にある。15年の国会での「安保法制案」審議における答弁で、彼は中国の国防費の増大ぶりをしきりと強調し、それを法案成立の口実にしてきた。一例を挙げると「中国につきましては、公表国防費が1989年以降毎年2桁の伸び率を記録し、過去27年間で約41倍になっており、今年度においては中国の国防費は日本の防衛予算の3.3倍に達しております」(2015年8月25日の参院特別委員会での答弁)。

人口が日本の10倍、国土面積は26倍にも及ぶ中国。その国防予算が日本の3.3倍であることがどうして問題なのだろうか。

はたして現実はどうなのだろうか。われわれは客観的に分析する必要がある。

スウェーデンにストックホルム国際平和研究所(Stockholm International Peace Research Institute、以下、SIPRIと略称)という研究機関があり、世界各国の軍事費を調査し、データベースを公開している。その内容は誰でも入手できる。

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database

他国の軍事費と比較してみると理解しやすいので、ここでは米国、中国、日本、ドイツを取り上げる。なおSIPRIが公表する中国の軍事費は中国政府公表の国防費よりおよそ6割多く見積もっている。ここではその当否は問わず、一研究機関の研究データとして扱う。

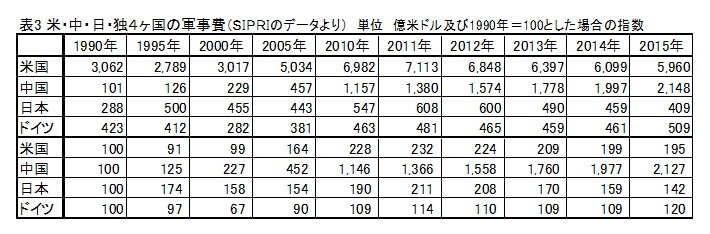

(表3)米・中・日・独 4ヶ国の軍事費(SIPRIのデータより) 単位 億米ドル 及び1990年=100とした場合の指数)

2015年における世界で軍事費の多い上位10ヶ国は次の通り。

米国 5,960、中国 2,148、サウジアラビア 872、ロシア 664、英国 555、インド 513、フランス 509、日本 409、ドイツ 394、韓国 364。日本は第8位である。

米国の軍事費は断トツに多いが、1990年を100とした場合、2015年の米国や日本の伸びはさほど多くはないのに、中国は21倍と確かに驚異的とも言えるほどに増大している。しかし伸びだけを見るのは不十分である。国の規模との関係で見る必要がある。

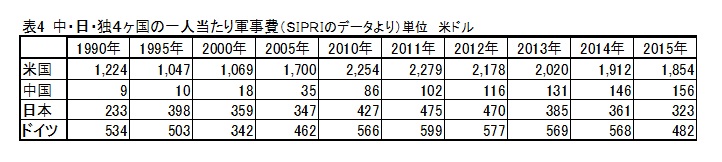

(表4)米・中・日・独 4ヶ国の一人当たり軍事費(SIPRIのデータより) 単位 米ドル

一人当たりでみると米国の軍事費が突出しており、中国は日本の48%、米国の8%に過ぎない。

経済規模を比べてみよう。

(表5)米・中・日・独 4ヶ国の名目GDP(IMF統計 単位 10億米ドル)と1990年=100の指数

日本の低迷ぶりとは対照的に中国のGDPの増大は顕著で、2015年のGDPは1990年の約28倍になった。前述した通り、軍事費の伸びは21倍である。

経済規模の増大以上に軍事費が突出しているわけではない。経済の拡大に伴う動きであって、とりたてて大騒ぎする現象ではない。

(表6)一人当たり名目GDP(米ドル)及び1990年=100、米国=100の指数(IMF)

2010年には日本を越えて世界第二のGDP大国にはなった。しかし一人当たりGDPでみると15年ですら米国の15%、日本の25%に過ぎず、中国はまだ発展途上の大国である。

(表7)GDPに占める軍事費の割合(%) 軍事費はSIPRIより、GDPはIMFによる

GDPに占める軍事費の割合でも米国が断トツである。しかしその米国ですら2010年以降、徐々に数値を下げている。日本、中国、ドイツとも大幅な変化は見られない。

これらのデータから中国の「軍拡脅威論」を立証できるだろうか。大騒ぎする現象ではない。他に狙いがあって意図的に中国の軍事的脅威を煽っているのではなかろうか。

◆◆ 3.日中間の領土をめぐる主張の対立について

中国の「軍事的脅威」を煽る口実にされているのが領土問題である。

日本政府は「尖閣諸島」は日本の固有領土、日中間に領土問題は存在しない、との立場。

中国政府は「釣魚諸島」は中国の固有の領土、ただし領有権をめぐって日本と係争中であることを認め、話し合いによる解決を主張している。

●日本は何を根拠に「尖閣諸島」を日本の固有の領土と主張するのか

沖縄を日本の固有の領土とは言わないし、言えない。1879年「琉球処分」で沖縄県が設置される前は独立した王国であったから。

「琉球処分」によって「尖閣」は沖縄県に編入されたのか。そうではなく1895年1月の閣議決定で「尖閣」を沖縄県に編入した、と日本政府は主張する。

「明治十八[1885]年中、貴省[外務省]と御協議の末、指令及びたる次第も有之候得共、其当時と今日とは事情も相異候に付」(閣議提出前の明治27年(1894年)12月27日の内務大臣の外務大臣宛て照会)

「その当時(1885年)と今日(1894年12月)」とで「相異なる事情」とは何なのか。

1885年段階に内務卿は「尖閣」(当時、そのような名称は存在しないが)を領有しようとしたが、清国の抗議を懸念した外務卿の同意が得られず、国標建設は取りやめとなった。

1894年7月に始まった日清戦争は12月段階には日本の勝利は確定的となり、朝鮮の独立承認、賠償金とともに領土(台湾等)を獲得することが時の日本の最大の関心事であり、もはや「尖閣」について清国に配慮する必要はなくなった。戦勝に乗じてこっそりと沖縄県への編入を決めたのである。詳しくは村田忠禧著『史料徹底検証尖閣領有』(花伝社)を参照していただきたい。

1895年4月の「下関条約」で台湾は日本の植民地にされるが、1945年8月に日本は「ポツダム宣言」を受諾・降伏し「カイロ宣言」(43年12月)に基づき、台湾を中国に返還した。理屈のうえでは「釣魚諸島(尖閣)」も台湾と同時に中国に返還すべきものであった。しかし日中双方とも、当時この小さな無人島の存在に気づいていなかった。

「ポツダム宣言」受諾前の45年6月、米軍は沖縄の軍事占領を開始した。米国占領下の沖縄には「尖閣」が含まれていた。72年5月に沖縄は日本に返還されるが「尖閣・釣魚島」の領有権をめぐる日中(台湾も含む)の争いはその時以前に顕在化していた。

米国は、返還したのは「施政権」であって「領有権」については「中立」という立場である。米国らしい「狡猾さ」の現れでもあるが、歴史事実にも合致している。

●日中間に「棚上げ」合意が存在していた

1972年9月に日本は中華人民共和国と国交を樹立するが、その前後に「尖閣・釣魚島」の領有権問題が障害になりかけた。72年7月、竹入義勝公明党委員長が周恩来総理と会談。周恩来は領土問題を国交回復の障害にしてはならないこと(棚上げ)、周辺海域の資源の共同開発にも言及した。(『記録と考証 日中国交正常化・日中平和友好条約締結交渉』のなかの「竹入メモ」と竹入の朝日新聞記者との談話)。棚上げ合意があったから日中国交正常化は実現した。

●78年10月に来日した鄧小平も棚上げを明言

「尖閣列島をわれわれは釣魚島と呼ぶ。呼び名からして違う。確かにこの問題については双方に食い違いがある。国交正常化の際、双方はこれに触れないと約束した。今回、平和友好条約交渉の際も同じくこの問題に触れないことで一致した。中国人の知恵からして、こういう方法しか考えられない。というのは、この問題に触れると、はっきりいえなくなる。確かに、一部の人はこういう問題を借りて中日関係に水を差したがっている。だから両国交渉の際は、この問題を避けるのがいいと思う。こういう問題は一時棚上げしても構わないと思う。十年棚上げしても構わない。われわれの世代の人間は知恵が足りない。われわれのこの話し合いはまとまらないが、次の世代はわれわれよりもっと知恵があろう。その時はみんなが受け入れられるいい解決方法を見いだせるだろう。」

この見解は中国側の主張であるだけでなく、当時の日本政府も受け入れていた。

のちに日本政府は「棚上げ合意」の存在を否定する。

1996年2月19日衆院予算委員会における池田行彦外務大臣の発言。

「尖閣列島につきましては、我が国の立場は、これは歴史的な経緯からいいましても、また国際法上からいいましても、我が国固有の領土であり、また、現にその地域を我が国が有効に支配している、こういうことでございますので、我が国としては、そもそも中国との間において尖閣列島をめぐる領有権の問題は存在しない、こういう立場をとっているところでございます。」

「棚上げ了解」の現実を否定したことにこそ、今日の領土問題の発端がある。

●10年9月の中国漁船と巡視船の「衝突」事件

巡視船が漁船を停船させようと接舷しようとした時に発生した事故なのだが、巡視船の撮影した映像からは漁船が体当たりしているかのように見える。太陽が東から昇ってくるように見えるのと同様の錯覚である。しかし日本の世論は激昂した。

「日中漁業協定」では尖閣諸島を含む北緯27度以南の水域では、お互いに自国の漁船だけを取り締まることになっている。

03年以来、日本政府は島の所有者から借り上げを実施。12年4月に当時の石原慎太郎都知事が買い上げ方針を打ち出し、日本政府は9月に魚釣島等を買い上げ「国有化」した。

中国の世論は激昂し、反日デモや破壊活動が発生した。

日中双方に、事実の誤認から衝突が発生する危険性が存在している。

●日中関係の改善に向けた話合い 2014年11月7日 (外務省HPより)

日中関係の改善に向け,これまで両国政府間で静かな話し合いを続けてきたが,今般,以下の諸点につき意見の一致をみた。

1 双方は,日中間の四つの基本文書の諸原則と精神を遵守し,日中の戦略的互恵関係を引き続き発展させていくことを確認した。

2 双方は,歴史を直視し,未来に向かうという精神に従い,両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた。

3 双方は,尖閣諸島等東シナ海の海域において近年緊張状態が生じていることについて異なる見解を有していると認識し,対話と協議を通じて,情勢の悪化を防ぐとともに,危機管理メカニズムを構築し,不測の事態の発生を回避することで意見の一致をみた。

4 双方は,様々な多国間・二国間のチャンネルを活用して,政治・外交・安保対話を徐々に再開し,政治的相互信頼関係の構築に努めることにつき意見の一致をみた。

両国政府はこの4点の基本合意を厳格に守るべき。しかし日本政府は沖縄への自衛隊増強をする口実として「離島(尖閣)防衛・奪還」を喧伝している。

中谷元・防衛相は「航空自衛隊那覇基地(沖縄県)に第9航空団を31日に編成すると発表した。新たな航空団の設置は約50年ぶり。与那国島に陸自駐屯地を3月28日に設置することも決めた。東シナ海で活動を強める中国を牽制し、南西地域の離島防衛を強化する。」(『朝日新聞』16年1月27日)

この無人島をめぐる争いは、領有権については棚上げにし、日中の平和・友好・協力・共同発展の象徴として共同管理をすることで解決すべきではないか。そのためにはまず信頼関係を深めるための具体的な努力が必要。領土問題を利用した挑発行為は絶対に止めるべきである。

◆◆ 4.対話・交流を通じて相互進化する中国・米国関係

米ソは戦後、東西陣営という「勢力圏」を作って競い合ったが、89年には東欧が、91年にはソ連が崩壊した。根本は軍事優先、民生軽視で民心を失ったことにある。

中国は「勢力圏」を作らないし、作る力もない。建国後、日本など先進国の支援を求めていたが、逆に「封じ込め」されたため「戦争と革命」「自力更生、刻苦奮闘」というイデオロギー優先の「革命外交」によって独立を守るしかなかった。

71年7月 米中関係改善→ 中国の国連復帰→ 72年9月 日中国交樹立→ 76年10月 「四人組」逮捕による「文革」終息→ 中共11期3中総→ 79年1月 米中国交樹立。

「戦争と革命」ではなく「平和と発展」を時代の潮流ととらえ、経済建設を第一の任務とする「改革開放」政策に転換した。

その変化を的確に理解した日本は80年代にODA(政府開発援助)によるインフラ整備、人材育成協力等で中国の現代化を積極的に協力・支援した。

歴史教科書、靖国参拝等、歴史認識をめぐる摩擦・対立はあったが、90年代半ばまでは日中関係はそれなりに順調に発展し、とりわけ経済面の繋がりが太くなっていった。

2001年12月、中国はWTOに加盟。経済のグローバル化の波に乗り、世界の製造工場としての地位を高めた。日本はバブルが崩壊し、米国は中東の戦争から抜け出せないなか、経済建設に専念した中国は高い経済成長を維持する。08年の「リーマン・ショック」による世界経済危機に直面した際、4兆元の内需刺激策をとることで世界経済の牽引車となり、10年にはGDPで日本を抜き、世界第二の「経済大国」となった。

10%台の高度成長は問題も孕んでおり、6~7%へと安定成長(新常態)にシフトダウンし、第三次産業重視、投資や輸出依存から内需拡大、民生・環境重視へと構造転換中である。

世界第二の経済大国になった中国を持続的に発展させるためには、国内の安定とともに平穏な国際環境の確保が不可欠である。

愛国主義を過度に強調することは日本をはじめとする周辺国との摩擦を増大させ「中国脅威論」に市場を提供してしまう。それを克服すべく「人類運命共同体」意識の提唱(12年11月の18回党大会政治報告)をしているが、どこまでこの理念を浸透・共有・具体化させることができるかが今後の課題である。

習近平は国家主席に就任して間もない13年6月にオバマ米大統領とカリフォルニアで8時間に及ぶ対話を行った。そこでの共通認識として両国は「第一に衝突せず、対抗せず、第二に相互尊重、第三に合作共贏(ウインウイン)」の「新型の大国関係」にある、とした。

しかし両国は長年にわたり敵対関係が続いてきたため、相互不信の感情が根深い。また現実の利害の不一致は今なお多方面に存在している。

信頼関係の醸成は首脳の合意だけで実現するものではない。だからこそ「対立」を「対決」に向かわせないためのさまざまなレベルでの対話と交流が必要である。双方は自覚して政治、経済、軍事、文化、教育、科学技術等さまざまな分野で頻繁な対話と交流を行っている。

13年6月にカリフォルニアで、14年11月には北京で、15年9月にはワシントンで両国の最高指導者が長時間の対話を行った。相互信頼はこうした具体的な取り組みの積み重ねのなかで醸成されていくものである。

米国はアジア、世界での超大国としての地位を維持しようとする必要から、中国の軍事的脅威を意図的に強調するが、本気で中国を押さえ込む力も意欲もない。

米国海軍の駆逐艦「ラッセン」が南シナ海の中国領海を航行した事件の発生から間もない15年11月7日のシンガポール国立大学での習近平の講演を見てみよう。

「ある時期以来、みなさんは南シナ海問題における中国の政策に関心を持つようになりました。私は、南シナ海の島々は古来、中国の領土であって、自身の領土主権と正当で合理的な海洋権益を擁護することは中国政府として担うべき責任である、と言う必要があります。中国の南シナ海政策の出発点と終着点は南シナ海地域の平和と安定を守ることにあります。中国と南シナ海沿岸国との共同の努力によって、南シナ海情勢は総体として平和であり、航行と飛行の自由はこれまで問題になったことはありませんし、将来も問題にならないでしょう。

というのは、まずもって中国が南シナ海の航行の順調であることを最も必要としているからです。中国が主権を有する南シナ海の島礁のいくつかが他人に占拠されても、われわれは平和的交渉の方式によって問題を解決することを常に主張しています。中国は直接当事国との間で歴史事実を尊重するという基礎に立ち、国際法に基づき、交渉と協議によって争いを解決することを堅持しますし、南シナ海地域の平和と安定をアセアン諸国と一緒になって、しっかり守る能力と信念を有しています。

われわれは域外国がアジアの平和と発展の事業に参与し、積極的な役割を発揮することを歓迎します。今日、アジア各国政府が直面している最も重要な課題は、いかにして持続的で速やかな発展を実現するかにあり、このためには平和で安定した環境が必要です。これが地域諸国の最大公約数であり、域外国もこの点を理解し、尊重し、しかも建設的役割を発揮すべきです。」

この演説において特に注目すべきは「域外国」(具体的には米国)がこの地域の平和と発展のために積極的役割を果たすことを歓迎する、と表明していることである。

10月27日に米海軍駆逐艦「ラッセン」が「航行の自由」作戦を実施した直後の10月29日には米中の海軍トップがテレビ会談を実施し、11月2日には米太平洋軍司令官が中国を公式訪問した。米海軍のイージス艦「ステザム」が11月16日から1週間、中国海軍との合同訓練のため上海に入港している。それだけでなく11月7日には中国海軍の軍艦3隻が大西洋海域(カリブ海)で米海軍との初の合同演習を実施している。「ラッセン」を追尾していた中国軍艦は「もう、これ以上、貴艦にはついていきません。どうか快適な航海を。また会いましょう(Hope to see you again)」と語りかけたとのこと。

これら一連の行動から「航行の自由」作戦は双方合意のうえで実施されたものであると推測できる。9月5日にアラスカ沖の米国領海内を中国軍艦5隻が航行したが、米側はそれに抗議をしていない。米中双方とも「大人の対応」をしているのであって、南シナ海の問題での争いを大袈裟に捉えるべきではない。

はたしてトランプ次期政権がこのような積み重ねの成果をどう評価・継承していくのか。世界は大いに注目している。

◆◆ 5.日中の歴史認識の共有化はなぜ難しいか

大半の日本人にとっての戦争イメージは米国との戦争であり、「空襲」「広島・長崎」「沖縄」どまり。中国をはじめとするアジアへの侵略戦争を想起する人は、残念ながら多くはない。

中国人にとっての戦争は、日本軍(鬼子兵)が勝手に押し入り悪事の限りを尽くしたこと。

痛い目に遭わされた側は忘れないが、遭わせた側は気づかないし、忘れる、隱そうとする。

原爆、空襲を忘れてはならない、と授業で教えるが、南京大虐殺、毒ガス戦、細菌戦等の加害の歴史は教えない。東京大空襲は教えるが、中国での日本軍の大規模な空襲は教えない。笠原十九司著『海軍の日中戦争』をぜひ読んでいただきたい。

ごく普通の日本人であったのに人殺し精神を注入され「鬼子」となって悪事を尽くしたが、共産党指導下の軍隊の捕虜あるいは戦犯となったあと、人間性回復の教育を受け、日本に戻ってから反戦・平和・日中友好に貢献した人々の存在や中国の解放事業に協力した事例をもっと知ろう、伝えよう。伊東秀子著『父の遺言』をぜひ読んでいただきたい。

●軍国主義者と人民を区別し、人民同士に根本的対立は存在しない、という思想の大切さ

われわれは同じ地球に生きているが、国家という枠から簡単には抜け出せない。政治、歴史、文化、環境が異なるだけでなく、生活水準、教育程度も各人各様である。そのため見解の相違、対立が発生するが、それは自然なことである。

同一の物体でも見る角度によって見え方は違ってくるし、ましてや顕微鏡、望遠鏡を通せば、まるで別世界に見える。認識の一致を性急に求めてはならない。

過去を感情に頼って語ってはならず、事実に基づいた客観的認識が必要である。事実を尊重する誠実さがあれば、事実の共有化は実現できる。事実の共有化ができれば、認識も次第に共有化できる。

しかし現実世界は多元・重層的で、共有化すべき事実は無限に存在する。真偽の識別や軽重の判定が必要だ。これが研究という作業で、それを国家の枠を越えて共同で行い、その成果を人類全体に公開していくことが望ましい。それが実現できれば、悲しく忌まわしい過去は、未来を切り開くための貴重な財産として生まれ変わるであろう。

◆◆ 6.対立ではなく協力にこそ未来はある

アジアは今日の世界で最も活力に満ちた地域であり、その最大の牽引力は中国にある。その中国は13年9月にはユーラシア大陸を横断する新たなシルクロード、同年10月には太平洋からインド洋、さらには地中海に繋がる新たな海のシルクロード(「一帯一路」構想)を提起し、「アジアインフラ投資銀行」(AIIB)の設立をも提起した。

アジアの活力を自国の発展に結びつけようと、イギリス等主要先進国がAIIBへの参加を表明し、57ヶ国が加盟して発足した。米国は現時点では参加を見合わせているが、対抗意識を示しているわけではない。同じアジアの一員でありながら対抗意識丸出しの安倍政権の意固地ぶりが目立つ。国際通貨基金(IMF)は人民元を5番目のSDR(特別引出権)通貨として承認した。世界経済における人民元の地位が高まることは確実で、日本は現実を踏まえた対応をすべきである。軍事評論家・田岡俊次は次のように指摘している。

「マルコム・ターンブル豪首相は4月26日、オーストラリア海軍の次期潜水艦12隻の共同開発・建造はフランスと行う、と発表した。安倍政権はオーストラリアを対中戦略の『准同盟国』と見て軍事協力を進めようとし、その『目玉』が『そうりゅう』(蒼龍)型潜水艦の共同建造だった。有力候補だった日本は敗れ、オーストラリア海軍の次期潜水艦12隻の共同開発・建造はフランスと行うことに決まった。〔…中略…〕

今回のように、武器輸出で失敗するだけならまだしも、今後日本が中国との対立を深めれば、他の諸国も中国の反応を忖度して、さまざまなケースで日本と距離を置く状況が生じはしないか。時代遅れのイデオロギー的世界観から早く脱却しないと日本は孤立するのでは――との思いを今回の潜水艦売り込み失敗で新たにせざるをえない。」(田岡俊次「日本の中国嫌いが徒に 潜水艦売り込み失敗の真相」DIAMOND online 16年5月19日)

歴史を動かす根本的な力は軍事力ではなく、経済力にある。人々が平和、公平、安心、平等に暮らせる環境の確保こそ最大の安全保障である。そのために必要なのは豊かさに向かって確実に前進できる社会基盤の整備である。

かつて「東亜の病夫」と蔑視された中国は、さまざまな曲折・模索を経ながらも、特定の国との同盟や従属の関係を持つことなく、社会主義の旗を下ろさず、世界第二の経済大国にまで成長した。「先富」論で発展の契機を作り、活気が生まれたらその活力を内陸・貧困地帯に持ち込み「共同富裕」の実現を目指している。

世界第二の経済大国としての力をつけ、グローバル化とネットワークが発達し、ものごとが地球規模で展開する時代になり、「一帯一路」構想を提起した。ユーラシア大陸、さらにはアフリカをも巻き込んだインフラ整備を核とする共同発展を実現するなかに、中国自身の発展を見いだそうとする壮大なスケールの戦略である。中国の台頭を「脅威」としか見ることのできない冷戦思考の人間には、今の新しい時代の流れを読み取ることはできなかろう。

日本はこの時代の大きな潮流をしっかりと捉え、一衣帯水の隣邦である中国との信頼関係を回復し、お互いの長所を活かしつつ、共に手を携えてアジア、さらには世界の発展のために貢献する道を開拓していく必要がある。そのためには中国の「大国化」を積極的に受け入れる精神を持つべきではなかろうか。

(横浜国立大学名誉教授)