【オルタのネットワーク】

現代中国を読む座標軸

●知識人の現状認識と展望

中国で全国人民代表大会(全人代=国会 写真1.習近平と李克強)が開かれ、李克強首相は、今年のGDP(国内総生産)成長率を7%前後に設定し、高度成長路線から安定成長へと転換する「新常態」(ニューノーマル)路線を打ち出した。一方、習近平総書記は、薄熙来をはじめ徐才厚、周永康、令計画の「新四人組」に対する摘発を断行し、驚くほどの速さで権力基盤を強化している。習発言をまとめた著作が相次いで発行されるなど、江沢民、胡錦濤の二代にわたる集団指導制から脱し、毛沢東、鄧小平に次ぐ「強人政治」を目指し始めたとの観測も出ている。

(写真1)

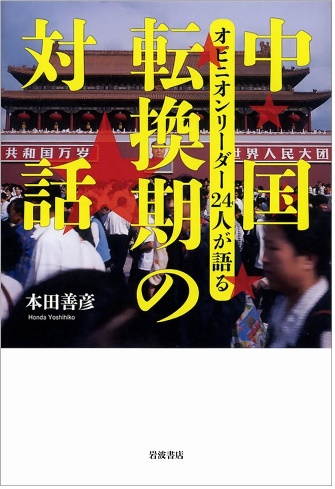

中国政治の新たな展開をどう読み、将来をどのように展望するか。重要なことは目先の変化に目を奪われるのではなく、中国を読み込むきちんとした座標軸を持つことだ。一時メディアを支配した「太子党」VS「共青団」という「なんとかの一つ覚え」のような対立軸は、すっかり影をひそめたのは歓迎すべきことだ。この座標軸では、「太子党」と「共青団」の双方を摘発する理由を説明できないためだ。そこで、中国で政治改革を目指す知識人とのインタビューを収めた「中国転換期の対話」(写真2.本田善彦著 2013年 岩波書店)から、彼らの知見を紹介しつつ、中国を読む幾つかの座標軸を提示したい。

(写真2)

●迷路のような中国像探究

現代中国を研究し観察する学者とジャーナリストは、中華世界で起きているさまざまな事象から、「中国像」を追い求めそれを言語化しようとする。「中国脅威論」や「崩壊論」のいずれも、極めて単純化された中国像である。「崩壊論」が語られて久しいが、「明日にも崩壊」と断じた識者が、責任をとったという話は聞いたことがない。

中国像を追い求め探索する仕事は重要だが、それは“巨大な迷路”に足を踏み入れることを覚悟しなければならない。ましてその中国像を一言で言語化するのは“無謀な試み”だ。ここに登場する識者の知見は、迷路の中にかすかに浮かぶ道標に例えても誇張ではない。

大躍進から文化大革命、天安門事件と、さまざまな転変を経た中国政治だが、建国から今日まで変わらないのは共産党の一党独裁。体制側は独裁擁護の理由として「中国の統一性の維持と安定」を挙げるのだが、権力の一極集中という統治構造に由来する人権侵害をはじめ汚職と腐敗、不平等など多くの軋みを生んでいる。そこでわれわれの関心を集約すれば、一党独裁はどう変化するか、その変化は自律的作用によるのか、それとも変革を求める民衆の圧力がもたらすのか。変化の方向は欧米の民主化モデルか、それとも中国独自のモデルなのかなどにまとめられよう。

●法人ではない共産党(法治)

体制内の知識人とはいえ、彼らの現状認識と展望は一様ではない。まず彼らの声を紹介する。

最初に共産党の法的性格を分析する賀衛方(北京大教授、法学者)。賀は「共産党は法人ではない」「政党法は中国になく社団登記条例があるのみ。社会の隅々まで及ぶ権力を持ちながら、法的な責任を負わず、しかも資金は国庫が党の金庫に通じた状態にある」と喝破する。8000万党員と官僚機構、それを支える潤沢な資金が一党独裁を維持させている。

賀は法的問題点をえぐる。「第1の欠陥は、法律が最高の規則になっていないこと。憲法は最高の規則ではなく、党が憲法や法律のすべてを超越する。第2に立法のプロセスが民主的手続きを経ていない。『代表』は人民が選出した真の代表ではなく、『代表』も人民に責任を負う関係にない」「第3の欠陥は司法の独立性。第4は、法律の在り方そのもの」「最近の問題でいうと、刑法がますます厳格に適用され、死刑も多い」と指摘する。

習近平は14年末、「4つの全面」を打ち出した。スローガン化された施政方針だ。それは「小康社会の全面的建設」「改革の全面的深化」「全面的な法による国家統治」「全面的な厳しい党内統治」の4つからなる。目立つのは、腐敗摘発と法治の確立だが、賀が指摘するように「憲法は最高の規則ではなく、党が憲法や法律の全てを超越する」という構造的限界を超えなければ、掛け声倒れに終わるだろう。賀は2006年3月、北京郊外の西山に官僚、学者、専門家40人が集まり「中国マクロ経済と改革座談会」を開いた際「我々には目標がある。将来は、多党制、報道の自由、真の民主主義、真の個人の自由の実現だ」と述べたことがある。

●進む両極化(権威資本主義)

共産党の一党支配の分析に関する銭理群の見方は興味深い。銭は魯迅・毛沢東研究者として知られ、著書に「毛沢東と中国 ある知識人による中華人民共和国史」(青土社 2012)がある。興味深いのは、銭が戦後の共産党史を毛沢東時代と鄧小平時代に分ける“通説”には同意しない点。代わりに、反右派闘争以後の「党がすべてを指導する」「57体制」と、天安門事件の後の「64体制」という区分を採用する。

銭の分析。「64体制は57体制を引き継いでいるが、権威主義的資本主義が姿をあらわし、二極化が表面化。新しい階級が生まれ(1)権貴資本(2)私営企業家(3)知識エリート。政治エリート、経済エリート、知識エリートが権力の中核に姿をあらわした。これに対するのがレイオフ労働者、失地農民、農民工。かくも両極化した状況は過去になかった」。

グローバル化が進行する中で、中国は今や米国と共にグローバル資本の世界経済支配をけん引している。根底には「新自由主義」思想がある。中国の「特色ある社会主義」は、権威資本主義がもたらす両極化に歯止めをかけられるのか。

習近平体制の将来については「中共内の派閥矛盾はかなり深刻化する。一党体制が続くものの、その中には派閥がひしめく。日本の自民党のようになるかも」「57体制は党がすべてを指導するということ。この体制は毛沢東時代から今日まで変化しておらず、中共の長期統治の基礎。胡錦濤時代の後期にこの傾向が強化され、習はこれを継続する」とみる。政治改革には懐疑的だ。改革の帰趨について銭は、賭博を意味する「博弈」(ボーイー)というキーワードを提示した。さまざまな利益集団による各利益を賭けた駆け引きが、中国の命運を左右するとみるのだ。

●「現状肯定」(中産階級の役割)

変わらぬ共産党の一党独裁の中で、変化に着目する識者も多い。新華社高級記者の王軍は、一連の経済改革が民間の権利意識を高め「2007年物権法が施行され、土地使用権が認められるようになって、人々の権利意識が強くなった」とみる。そして、土地の私有化と非公有制経済の進展によって「市民社会が再構築されつつある」と分析し、中産階級を主体とする「公民社会」に改革の希望を託す。

王は言う。「公民社会はまず政府を信じないことから始まる。これは98年の住宅私有化の延長線上のもの。アジア金融危機があり、内需拡大に迫られた側面も。大量の公有住宅が私有化された。住宅を手に入れた住民は転売したことにより内需は刺激された。2007年の厦門パラキシレン(PX)工場の建設撤回は政府が妥協した典型的具体例」。

中国では、約4億人の収入が1万ドルを超えた。彼らを中産階級と呼んでいいだろう。台湾、韓国などアジアの多くの開発独裁国家では、経済成長とともに育った中産階級が民主化の担い手になったが、中国も同じ道をたどるのだろうか。NGO活動家の周鴻陵は「中国がシリアと同じように危機的状況で、何が起きてもおかしくない」と批判する声がある。

一方、ホテルやショッピングモールは消費を楽しむ人であふれ、ホワイトカラーや中産階級の間では現状を肯定的にとらえる傾向が強い」と、中産階級の保守的性格を強調する。経済学者の胡星斗(北京理工大教授。戸籍・土地制度に精通)も「3、4億人の中産階級がいるが、彼らが真の独立した社会改革を求める公民になることはなく、改革を促す力になるとは考えられない」と、中産階級が改革の原動力になるとの見方には否定的だ。

●「中国モデル」(儒家思想)

リーマンショックを乗り切って以来、中国の発展モデルである「中国モデル」がもてはやされてきたが、知識人の間ではこれを評価する声は皆無である。人気ブロガーで「張鳴博客」の筆者の張鳴(写真3.Wikipedia )は、中国モデルの優位性は、低賃金で労働組合のない大量の労働力にあるとする。「中国モデルとは何か。表面的には効率的。国有企業改革でも大手を守って中小企業を切り捨て、数千万人がレイオフ。ほかの国では複雑なプロセスが必要な制度改革も中国では軍隊に命令を下すような方式で処理。その結果、役人が中国で最も豊かで権勢を誇る階層になった」「人権の低さによる優位性。その背後には戸籍制度の二元体制の下、農民工の存在がある」。歯切れのよい分析である。「新自由主義」と権威主義のドッキングが為せる業というわけだ。

(写真3)

中共の儒家思想への接近に対する彼の分析も興味深い。改革開放によって社会組織が変質し、人間関係や家族秩序が変わる中で「共産党も調和社会のスローガンに使えると考えた」が、「試みは成功しない」とみる。一方、経済学者で儒家思想研究者の姚中秋は別の見方だ。「儒教は個人の修養を高めるだけでなく、社会の改革を主導できるか?福建、浙江、広東など儒家文化の強いところほど社会秩序がよく、経済が発展するという結果が顕著。逆に儒家文化の弱い土地ほど格差が大きく、社会秩序も混乱している」「開発独裁と似たモデルを歩む中国で、体制維持と経済建設の担保として儒家思想に期待が集まる」と、儒家思想による改革を訴える。

●3層からなる中国(体制維持と変革の源?)

いよいよ座標軸は佳境に入る。さまざまな矛盾を抱えながらも一党支配が容易に崩れない理由は何か。「政治はプレモダン(前近代)の段階にあり、経済は現代、社会はポストモダン。プレモダンの政治も鉄壁には程遠く、ポストモダンの社会になって主義などは瓦解し、個別のものに回帰している」。こう言うのは作家の熊培雲(写真4.香港「中和公司」HP)。現代中国の複雑で重層的な国家・社会構造を見事に分析している。熊は南開大を経てパリ大に留学、『南方都市报』に連載寄稿してきた作家である。著書に「一个村庄里的中国」(「ある村の中の中国」。彼は続いて言う。「政治面での若干の変化は、ポストモダン社会のアトム化によって、前近代的なもの、政治面での閉鎖性などが次第に瓦解していることによるもの」。

(写真4)

中国人の意識が、国家と政治への関与より、家族と地域に根差した社会の中で自己完結するという見方は伝統的にあった。それは「政治アパシー」(無関心)を生み、体制に挑戦する力にはならず体制を維持するバネとして働いてきた。しかしグローバル化した世界の中で、ポストモダンの社会意識は、国境を越え「自己充足」しないベクトルを持つ。熊が着目するのはポストモダンが、プレモダン状態にある政治に影響力を与えるベクトルである。

体制維持と変革の相反するベクトルをもつ社会意識だが、変革のベクトルに懐疑的な老知識人も多い。趙紫陽のブレーンで自宅監禁中の趙をインタビューしたことで知られる姚監復は「最もキーとなる変化は速やかな変化ではなく、最も遅い決定的変化。最も早いのは政治の変化。その次に速いのは経済。最も遅いのは文化とイデオロギーの領域」。伝統的な文化を変えるのは至難の業という認識が垣間見えるだろう。いずれにせよ変化の力の源泉を、指導者論や権力闘争の力学から説明するのではなく、中国に特有な、重層的な国家・社会構造からみる座標軸の重要性を教えてくれる。

●「ジャスミン革命」(SNSの力)

中国社会が「ポストモダン」の状態にあるとすれば、社会意識を変える源は13億人の半分が使うインターネットであろう。特に中国版ツイッターの微博などSNSの役割である。「北風」の名前で知られるネットオピニオンリーダーの温雲超は、権威主義的な政権が使う「嘘、恐怖感、暴力」に対抗する上でネットは最も効果的ツール」とし「ネットの普及で、当局は群衆の目を意識し始め、暴力をほしいままに使う傾向は減った」とみる。「ジャスミン革命が分水嶺」とみる温は、「去中心化(脱中心化)の動きという意味で2011年2月の出来事は社会運動の根本的転換点」だとみている。

中国では数十万に上る「ネット警察」がSNSに監視の目を光らせ、当局に不都合な情報はすぐ削除される。いわば「イタチごっこ」なのだが、温は封殺など不可能とみる。「中国の民衆は当局がどれだけコストを使っていて、あとどのくらい消耗できるかを見ている。当局は統治を維持したいが、体制維持のためのコストが大きくなりすぎると、収支バランスが逆転する日がいつかは来る。そろそろ臨界点に達したのではないか」「情報は封殺できない?」と問う本田に対し「もう不可能。事件現場に居合わせた人物が、知り合いにツイッターでつぶやき、それが著名人やオピニオンリーダーにリツイートされると、その情報は瞬く間に万人に共有される」「江沢民という文字が削除対象になると、『江』をへんとつくりにわけ『三工』の表記がすぐ流行った」。

●ポスト共産党こそ重要(伝統文化)

大半の識者が政治改革の重要性を強調する。その一方、姚監復(前出)は、「共後」(ポスト共産党時代)の研究こそ重要と語る。「早急に研究しなければならないのは『共後』の問題」「『共後』の統治者はもしかすると軍閥かもしれない。強権支配が緩んだり瓦解すれば、混乱するかもしれない。そうなれば軍事力を背景とした勢力が混乱収拾に乗り出す可能性も。熱狂的なナショナリズムが政権を握るかもしれず、直ちに民主化するとは限らない」。「共後」の展望は悲観的。だから当局は、体制維持を目指す中産階級を増やし体制維持を図ろうとする。民主化と政治改革が進まない背景でもある。

銭理群(前出)に、習近平時代を占ってもらおう。彼は「中国にはよくない伝統がふたつある。一つは専制主義、もう一つは中華中心思想。毛沢東は高度にこの二つを継承し、今日に至るまで中国に存在する」と伝統文化を分析した。そして「中国共産党のリーダーの世代間で意識や思想の違いは?」との問いに対し「習らの世代には二つの長所がある。文革時に中国社会の基層(底辺)を見ており、民衆の心情に関心を持ち、それなりに理解している。もう一つは高いレベルの教育を受けた人が多く、国際社会の動きにも敏感。政権の将来への見通しがはっきりしている分、危機感も強い。だから権力維持を目的とした改革の原動力はある」

「基本的弱点もある。権力維持という最低ラインが動かない限り、根本的な問題の帰結は期待できない。文革世代の特徴ですが、目的のために手段を選ばない。激しい手段に訴える可能性も否定できない。習らは胡錦濤と比べ強硬かもしれない」。「強人政治」を目指していると伝えられる習への的確な見通しが語られる。

●「治理」(地に足の着いた改革)

乖離する政治と社会をつなぐ役割を果たしているのがNGO活動家の周鴻陵(前出)。年間20万件にも達する集団的な抗議行動の“仲介”役を務め、その処理に当たり地方政府と住民の間で契約書を交わさせ、問題解決に当たる。97年に「致公教育研究院」を立ち上げ、院長として公民教育、民主自治の推進を目指す。NHKが制作した彼のドキュメンタリー番組を視た読者もいると思う。

彼の現状認識。「旧ソ連もそうだが、コントロールの厳しい権威主義社会ほど、統治者さえ驚くほど大量のエネルギーを社会が溜め込む~中略~統治者の把握する情報が不正確なら、大衆の持つ情報も不正確。~中略~予想を上回るスピードやエネルギーで変化が始まった場合、正確にリスクに対応できない」「権威守護国家では厳密な情報封鎖のため、政府がすべての問題をひきうけざるを得ない。幸福は政府が与え、苦痛も政府が与える構造」「多元的で複雑な社会では、衝突の発生は必然的。衝突や摩擦は発生してしかるべきものと考えるべき。政府が安定を装うことにかまけていると、コストばかりかかる」。至極まっとうな認識である。

彼の主張は政治改革ではなく「治理」。「政治改革にかじを切っても、多くのことがすでに既定の事実になっているため、改革,開放とともに、すべてが変わるとは考えにくい。仮に複数政党制を解禁しても、今の政権が一夜のうちに倒れることはあり得ない」。彼は、現在の秩序を転覆させるのではなく活用するのが重要とし「革命ではない、改革ではない、管理と処理、つまり治理の理念」による形態転換が「核心戦略」と主張する。地に足の着いた実践と言える。

●「脱中国」の可能性(台湾・香港)

他にも目を拓かされる論評は多い。海峡両岸論らしく台湾と香港に関する座標軸を最後にとりあげる。筆者の本田は、1991年から台北を拠点に中国大陸、香港と中華圏全体を取材対象に活躍するフリーのジャーナリスト。台湾に軸足を置いて取材する著者らしい問題意識は台湾、香港問題でも精彩を放つ。香港学生による占拠事件の背景を既に見抜いているような分析もあった。「しあわせ中国 盛世2013年 新潮社」)で知られる作家の陳冠中は「80年代は金融と不動産の取引が莫大な富を生み出す市場原理主義の人質になった」「返還以降の7年で中国が高度成長した。若い世代は80年代に確立されたモデルに懐疑的になった。しかし権力者は今も80年代モデルに頼ろうとしている」。経済成長さえすれば政治的主張は抑えられるという共産党の幻想を指摘しているのだ。

国共内戦に敗れ、台湾に逃れた側の視点で描いた「台湾海峡1949」(2012年 白水社 原題「大江大海 1949」)の著者、龍応台は台湾への認識の重要性について「『もう一つの中国』という本質から認識する態度です。この点は、西洋社会の台湾に対する理解も十分ではない」と語る。台湾人意識が強まると、台湾独立派が主張する「非中国化」が一定の説得力を持つように受け取られるが、「最も伝統的で正統な中華文化のエッセンスが台湾にもたらされた」というのが龍の主張だ。

文化大革命中に台湾から中国に渡った作家の陳若曦(写真5.講演用ポスター)は「中国大陸にルーツを持ち伝統的な中国文化と儒家思想の世界に生きる私たちにとって、(台湾の)脱中国化は不可能かつ不必要な自己欺瞞」と強調する。

(写真5)

「私は民主化も本土化も大歓迎ですが、『去中国化』は一貫して反対~これは台湾に対する思いやりや誇りと、対立も矛盾もしない」「台湾文化は中国の伝統文化の土台に日本や西洋の文化が加わり、原住民文化の影響もあり、開放的な海洋文化を特色とし、本来の中国文化よりも多元的で優れたもの」「台湾独立は非現実的で不可能。(独立派の中には)自分たちの主張に相手が同意しないと、レッテルを貼って口汚く誹謗中傷する。流血はないが、その心理や態度は文革当時大陸で見たものと同じ」「陳水扁時代の政治手法は、文革そのもの。愛台湾と叫べば免罪符になるような空気は『愛毛沢東』と同じ」。台湾の将来を展望する上で不可欠の視座である。(一部敬称略)

(筆者は共同通信客員論説委員)

※ この記事は著者の許諾を得て「海峡両岸論」第51号から転載したもので文責は編集部にあります。