【アフリカ大湖地域の雑草たち】(40)

規格にはまらない

I 外国人アドバイザー

インターネットのない時代

1960年。インターネットはない。国際通信は電報かテレックスで、電話もあったが、高価で、かつ、雑音との格闘だったことだろう。にもかかわらず、ルムンバ首相が率いた独立後最初のコンゴ政権は、国際性あふれるものだった。

(註1)本稿は、コンゴ動乱をテーマにした先行の13稿(『アフリカ大湖地域の雑草たち(17)-(19)、(21)-(29)、(31)』(それぞれオルタ広場2022年5-7月号、9-11月号、2023年1-2月号、4-5月号、7-8月号、11月号掲載(末尾のリンク参照))の続きである。

(註2)本稿で「コンゴ」とは、特にことわりのない限り、いまのコンゴ民主共和国を指す。コンテクストによって「ベルギー領コンゴ」「コンゴ・キンシャサ」の名称も使った。

外交団

独立後もベルギー人がアドバイザーとして残り、良くも悪くも大きな役割を果たしていたことは、先稿でたびたびふれた。なかには、ルムンバが深く信頼していたベルギー人もいた。ただし、国際性はこれにとどまらなかった。

政権の外から、陰に日向に熱心にルムンバを支えたのは、アラブ連合(エジプト)、ガーナ、ギニアなど、いわゆるカサブランカ・グループ(註3)の外交官たちだ。

(註3)モロッコ国王モハメド五世の招聘(於カサブランカ、1961年1月3-7日)に応じた国々で、モロッコ、アラブ連合共和国、ガーナ、ギニア、マリ、アルジェリア(暫定政府)、リビア、セイロン。

ガーナ、エジプト

在レオポードビル(いまのキンシャサ)のガーナ大使館は、政変直後のルムンバを匿って安全を守り、自宅軟禁中は、手紙の授受などを肩代わりして執務継続を支えた。コンゴ政府(カサブブ大統領とモブツ大佐・参謀長)から内政干渉であると国外退去を命じられても、外交官ナタナエル・ウェルベック(Nathaniel Welbeck)は、公邸に立てこもって抵抗した。彼はガーナ独立前からのクワメ・エンクルマ(初代首相、後に大統領)腹心の部下である。

混乱の中、ルムンバの学童期の子供たち3人を危険から遠ざける必要があった。これに手を貸したのが、アラブ連合のガマール・アブドゥル・ナセル大統領だ。同国大使館の外交官は、大統領の命を受け、子供たちの首相公邸からの脱出とコンゴ出国、さらにカイロでの養育を段取りした。

このほか、それぞれの国がそれぞれの思惑に基づき、合法、非合法をふくめ、さまざまな支援を出した。これにはソ連、東欧諸国も含まれた。

ミシェル報道官

要職に指名され、政権の内部からルムンバを支えた外国人もいた。

たとえば、報道官(press attaché)のセルジュ・ミシェル(Serge Michel)だ。フランス生まれで独立前のアルジェリアにわたり、スピーチライター、エディターとして反植民地闘争に加わった(同国の独立は1962年7月)。反フランス分子であると本国の欠席裁判で有罪判決を受けていたとの情報もある。

ルムンバとの出会いはチュニスで、ときのアルジェリア亡命政府が、ミシェルをリクルートして活用するように勧めた。筋金入りの反植民地主義・ナショナリストで、「心はブラックだ」とルムンバが評したとのことだ。

ブルアン儀典長

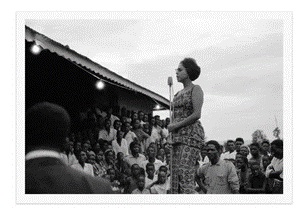

アンドレ・ブルアン(Andrée Blouin)は、ルムンバからプロトコール・チーフ(儀典長)を任命された。首相のスピーチをチェックし、外交の窓口となり、首相のカレンダーを管理して来訪者の流れを仕切った。その活躍ゆえに、内閣は「ルムンバとブルアンのチーム」とさえ呼ばれた。政変後も、自宅軟禁中のルムンバと書面のやり取りで情勢を伝え、励まし続けたという。

ブルアンの出身はフランス領アフリカ(いまの中央アフリカ共和国)で、ベルギー領コンゴではなく、つまり、いま風に言えば、外国人だ。

今に勝る国際性

ミシェルもブルアンも、西側からは極左と危険視された。そして、ルムンバの失脚とともにコンゴから追放された。ところが、同時に矛盾する情報もある。

「ルムンバはアフリカ人のアドバイスが欲しかった。アンドレ・ブルアンはバンギ(Bangui、いまの中央アフリカの首都)出身、セルジュ・ミシェルはアルジェリア出身だった。しかし、みなフランスのエージェントだった」と回顧するのは、ルムンバ内閣の国連代表トマス・カンザだ(The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004, The Congo Crisis, 1960-1961: A Critical Oral History Conference)。

つまり、ダブルスパイだったと言う。真偽は不明であるが、フランスが、と言うか、関心を寄せる諸外国が、これらの外国人を活用できないものかと、しきりと策を練ったことは確かであろう。

かくて、コンゴ内政の実態はマルチの国際関係にほかならず、その国際性は、グローバル時代と言われるいまに勝るとも劣らぬものだった。

II ギニアからコンゴへ

ブルアン経歴

ブルアン儀典長について、もう少し見てみよう。

1921年の生まれで、フランス人の父とアフリカ人の母を持つハーフだ。1950年代初頭ギニアにわたり、後に初代大統領となったセク・トゥーレを補佐し、独立に先立つ大衆運動を指導した(同国の独立は1958年10月)。ギニアは多くのフランス植民地のなかで唯一、「隷属の下での豊かさよりも、自由のもとでの貧困を」と、フランス共同体にとどまらず、国民投票をもって完全独立を選んだことで知られる。

また、コートジボワールでも、後に初代大統領となったウフェ・ボワニを支えた(同国の独立は1960年8月)。ガーナのエンクルマとも交流を持ち、かくて、当時、影響力があった大陸の指導者たちが、それぞれブルアンの政治的スキルを高く評価していた。

そんなとき、アントワーヌ・ギゼンガ(Antoine Gizenga)がコナクリを訪問した。ギゼンガはルムンバ内閣の副首相で、政変後はスタンレービル(今のキサンガニ)政権を指導した人物だ。彼の引きがあってブルアンは、1960年、総選挙、独立へと激動するコンゴにわたった。

アドバイザーに牛耳られ

コンゴ・ミッション(ONUC)に参加した国連職員が、当時の様子をエッセイにして残している。ブライアン・アークハート(1919-2021年、イギリス人)が退職後、個人の資格で書いたものだ(UN News, Character Sketches: Patrice Lumumba by Brian Urquhart)。

彼によれば、ルムンバが外国人アドバイザーの助言を受けていたと言うより、実態は、外国人アドバイザーたちの方がコンゴ内政を牛耳っていたようだとのこと。それらの外国人の代表例は、「気が狂った大使」ことガーナ外交官、「超過激なフランス人駐在員」ことセルジュ・ミシェル、「ギニアの遊女」ことアンドレ・ブルアンらである。

遊女と言うからには、そう、ブルアンは女性だ。

III 大陸を股にかける

キニーネをもらえない

ブルアンが生まれたとき、フランス人の父は41歳、アフリカ人の母は14歳だった。3歳でブラザビル(いまのコンゴ共和国の首都)の混血児専門の孤児院に預けられ、カトリック修道女に育てられた。これは、混血児に対するフランス植民地政府の方針で、けっして進歩的、革新的な境遇にあったわけでも、高等教育を受けたわけでもなかった。生涯3回結婚(配偶者は3人ともヨーロッパ人)し、4人の子供を産んだ。

バンギ滞在中の1946年、2歳の息子がマラリアにかかった。植民地政府は、特効薬キニーネはヨーロッパ人にかぎり、クォーター(4分の1)アフリカ人には処方できぬと拒絶し、これは息子の死につながった。

これが、反植民地闘争の原体験となった。

追放されてからも

ブルアンは、上述のように、政変後コンゴから追放された。しかし、闘争の矛を収めたわけではなかった。

アルジェリアにわたり、初代大統領となったアハメッド・ベン・ベラを補佐すると同時に、同大統領の特使となってコンゴ・ブラザビルで活動した。そうしながらもコンゴ・レオポードビルを忘れなかった。あくまで反モブツの立場で、アルジェから、ブラザビルから、スポークスパーソンとして発信を続けた。さらに1964年9月、アフリカ統一機構はコンゴ情勢をテーマに特別会合を開いたが、このときも、反モブツ代表団の一員として、アジスアベバに現れた(The Third Extraordinary session of the Council of Ministers held in Addis Abba, 5-10 September 1964)。

かくて、ブルアンの闘争は、アルジェリア、両コンゴ、コートジボワール、マリ、ギニア、ガーナと、イギリス領・ポルトガル領以外の、多くの中央アフリカ・西アフリカ諸国に及んだ。

普遍的なことがら

ベルギー人官吏の一人は、ブルアンのことをこう言ったと伝えられる。

「美貌の女性、しかし、アフリカ大陸全体でもっとも危険な女性」

「危険」とは左寄り、共産主義者という趣旨だが、容姿について言及するのは女性だからだろう。社会で活躍する人物が、ひとたび女性だとわかると、結婚したのか、子供はいるのか、なども含め、独特の色メガネで見られがちだ。当時は今以上にその傾向は強かったであろう。

上述のキニーネ処方拒絶の一件も、確かに、母親・女性というコンテクストで見るとすっきり理解されやすい。しかし、それだけでは不十分ではないか。

失ってはならぬ、救えるはずの命を、人種の差異ゆえに、経済格差ゆえに、みすみす失う、そんな悲劇は、このときのブルアンのような、母親・女性という属性を持った人に限定されていたわけではない。むしろ、あそこでもここでも枚挙にいとまがない、普遍的なことがらだったはずだ。

IV 美人だったから、なのか

歴史を見誤る

「彼女を批判する人の多くは、政治戦術家としての彼女のスキルを無視し、影響力を行使するために寝ていたに違いないと揶揄した」

「欲望の対象としてばかり見ていると、彼女の政治的活動を見落とすことになる」

前者はとあるアメリカのジャーナリスト(Stuart A. Reid)、後者は旧仏領アフリカ専門の研究者(Annette Joseph-Gabriel)の指摘だ。

ブルアンはまさに大陸を股にかけて戦った。優れた発信者であると同時に、人々の声を聞き、問題を把握することに秀でていたという。これを「美人だったから」「有力者と親密な関係を結んでいたから」と言いくるめてしまうとどうなるか。それは、同人の闘争を矮小化し、かつ、相手にした問題の深さと普遍性を見誤ることにつながる。本稿でブルアンを紹介するのに、女性であるという属性を、あえて隠して書き始めたのもこのためだ。

確かにブルアンは「ルムンバの愛人」と噂された。真偽のほどは不明だ。だが、60年後のいま、少しでも冷静に、正確に歴史を学びたいと願う者として、筆者は、そのようなことがらの真偽のほどは、まったく重要ではないと考える。

パリでの晩年

彼女はその後(1973年から)、単身フランスにわたりパリに定住した。1970年代、アフリカ大陸にはまだ独立前の国が多々残っていた。けっして経済的ゆとりがあったわけではなかったが、反植民地運動のメンバーたちがパリを訪ねれば、食事を出し、寝床を提供し、激励し続けた。1986年、65歳で病死するまでパリにとどまった。

性差に基づく社会的役割の相違は、ヨーロッパでもアフリカでも、当時は今以上に固定的だった。おまけに、それでなくてもアフリカ人は一般に十分な教育を受ける機会を与えられず、いわんや女の子をや、である。

既成概念でできた、お仕着せの規格にはまらぬ生き方を選んだ人物に、敬意を表したい。

ナイロビ在住

Blouin at a rally in Kikwit, Belgian Congo, in 1960. ニューヨークタイムズから転写

参考文献

Annette Joseph-Gabriel,2020,”Who was the woman behind Lumumba?”

Karen Bouwer, 2010, “Gender and Decolonization in the Congo; The legacy of Patrice Lumumba”

The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2004, “ The Congo Crisis, 1960-1961: A Critical Oral History Conference Organized by: The Woodrow Wilson International Center for Scholars’ Cold War International History Project and Africa Program”, 23-24 September 2004, p.98

The New York Times, 2020, “Overlooked No More: Andrée Blouin, Voice for Independence in Africa”, by Stuart A. Reid, 14 February 2020

Stuart A. Reid, 2023, “The Lumumba Polot: The Secret History of CIA and a Cold War Assassination”

・アフリカ大湖地域の雑草たち(17)「1960年の国連安保理

・アフリカ大湖地域の雑草たち(18)「ベルギー統治時代のコンゴ」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(19)「国連職員のクライアント」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(21)「相手の実力」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(22)「お兄さんと弟」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(23)「生涯感謝している」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(24)「国連のきれいごと」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(25)「誰が問われているのか」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(26)「武力をつかって平和を追求する」

・アフリカ大湖地域の雑草たち(27)国連をダメにしたくない

・アフリカ大湖地域の雑草たち(28)思いやりは無用の長物

・アフリカ大湖地域の雑草たち(29)いちばんこわいこと

(2024.9.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧