【オルタの視点】

長引く日本のデフレ経済と日銀の量的緩和策の失敗

成川 秀明

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆◆ 1.深刻なデフレ経済に落ち込んだ日本の経済社会

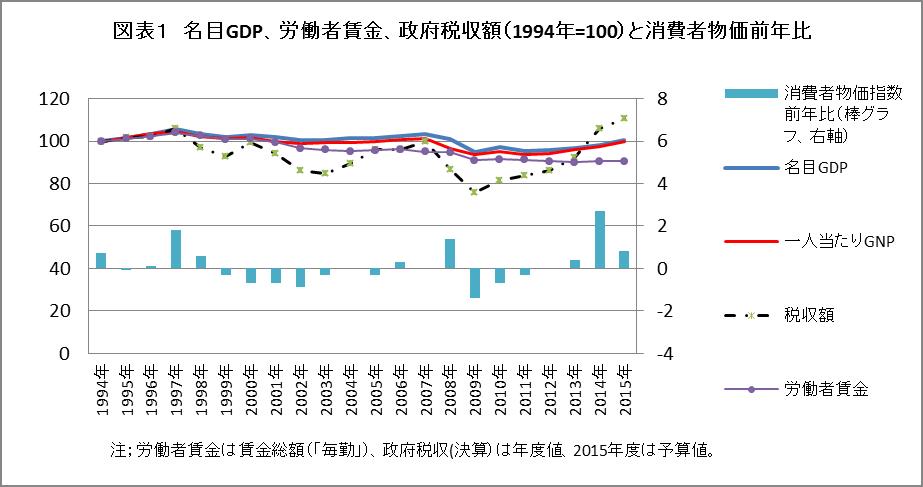

1990~91年バブル崩壊後の約25年間、日本経済は低迷状態を続けている。名目GDP成長率がマイナスの年が8回を記録し、25年間の平均成長率0.2%の停滞状況であり、消費者物価上昇率はゼロ%ないしマイナスのデフレ状況にある(図表1参照)。このデフレ経済の中で勤労者の名目年間賃金(現金給与総額・「毎月勤労統計」)は低下傾向を続けており、2015年の値は、過去のピークの1997年の値より13%減の水準まで落ち込んでいる。名目年間賃金が、20年以上の長期にわたって低下している状況は、戦後の先進国において例がない異常な事態である。そして、名目GDPの低下・低迷は国の税収額を減少させており、政府は毎年、国債発行を行ない、また1997年4月と2014年4月には消費税率を引き上げているが、焼け石に水の状態であり、国家財政の国債依存度は年々たかまり続け、2016年にはGDP比250%の巨額に達し、世界の先進国中で断トツの位置にある。

この日本のデフレ経済の現況について、2015年4月公表の「OECD対日審査報告書」は、その冒頭で次のように指摘している。

「過去20年間経済成長は低迷し、1990年代初頭にOECD諸国の上位半数の平均にあった日本の一人当たり収入は今では14%下回る水準になっている。1990年代初頭の資産価格バブルの崩壊により、企業の再編と銀行危機の時期が続くこととなった。低成長は、政府の歳入の伸びを抑え、日本の深刻な財政問題をもたらした。人口の高齢化と度重なる経済刺激策により歳出は増加し、それは借入によって賄われたため、公的総債務残高は2014年に対GDP比226%にまで高まり、OECD諸国が記録した中で最も高い水準となっている。」「継続的なデフレは、経済成長への向かい風となるとともに、名目GDPを減少させることで、継続的に債務残高対GDP比の上昇をもたらしている。」

日本のデフレ経済は、このように日本国民の生活を低下させるとともに、日本政府の活動にとっても深刻な障害になっている。政府はこの間に、毎年に近く数兆円~10兆円規模の緊急経済対策を繰り返してきたが、このデフレの流れを止められずに今に至っている。

◆◆ 2.日銀の「量的質的緩和策」の失敗

2012年12月成立の安倍内閣は、このデフレ経済状況を脱却するため、①「大胆な金融緩和策」、②「機動的な財政政策」、③「成長戦略」の「三本の矢」からなる「経済再建なくして財政健全化なし」方針を掲げて経済対策を実施した。

安倍政権は、2013年3月に量的金融緩和の推進論者である黒田東彦氏を新日銀総裁に据え、黒田新総裁は、翌4月に「異次元の質的量的金融緩和」を決定し、実行を開始した。「異次元」と銘打ったのは、金融操作の目標を金利からマネタリーベースに変更し、その額を年間60~70兆円増加させる、そのため長期国債・ETFの保有高を2年間に2倍に拡大する等、かつてない大規模な金融緩和策をとるとしたことによる。そして「2年程度の間に消費者物価の前年比上昇率2%を早期に実現する」とした。また、それまで遵守してきた「日銀の国債引き受け限度額」を示した「日銀が保有できる長期国債残高は銀行券発行残高以内とする」ルールを停止した。

1999年以降、デフレ克服を目指して、「ゼロ金利政策」(99年2月~2000年10月)、「量的緩和策」(2001年3月~2006年3月)、「包括的緩和政策」(2010年10月~2013年3月)、そして今回の「異次元の量的質的緩和政策」(2013年4月~2016年9月)と、ほぼ切れ目のなく、「ゼロ金利」を中心にした「金融緩和策」が実施されてきた。だが、デフレ基調を克服できず、安倍内閣と日銀は、この「異次元の量的質的金融緩和策」にデフレ克服の期待をかけたのである。

この量的緩和策は、マネタリーベースを急激に増加させれば、物価水準は高まるというマネタリストの考えに依拠したものであり、また物価上昇率2%の安定的持続が必要な時点までこの「量的質的金融緩和」を継続すると表明することで、人々の物価見通し予想(期待)に影響を与えることを狙った最新の経済理論に頼ったものであった。

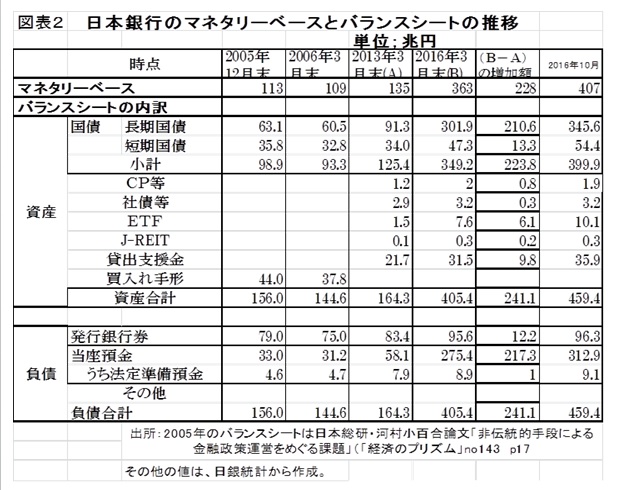

日銀は、市中銀行から利回りゼロの価格で、年間50兆円規模ベースで長期国債を購入し、2014年9月からは、購入量を年間80兆円規模ベースに増やして巨額な買入れを行なった。その結果、図表2に示されているように、マネタリーベース(発行銀行券と日銀当座預金の合計)は2016年3月末には、2013年3月末の2.7倍の363兆円に、2016年10月には3倍の407兆円までに拡大している。

日銀に長期国債を売却した市中銀行は、その売上代金の大部分を日銀当座預金にして預けている。その当座預金残高は、2016年度末には275.4兆円(2013年度末の4.7倍)に膨れ上がっている(図表2参照)。そして、日銀の国債保有高は、2016年6月には345兆円に達し、政府の国債発行残高の34.9%を占めるに至っている。

日銀は、物価安定目標の「消費者物価上昇率2%」を2年間で達成するとしたが、目標は実現できず、さらに1年、また1年とマネタリーベース年間80兆円増加策を継続し、巨額な規模で長期国債を買い続けている。

2016年1月には、これまでの「量的質的緩和策」に加えて、「マイナス金利付き」政策を追加した。日本銀行当座預金を3部分に分解し、従来(2015年平均残高)の①「基礎残高」にはプラス金利(0.1%)、②「マクロ加算残高」(所要準備額+貸付支援基金等+マクロ加算)には0%金利、「政策金利残高」(当座預金残高-①-②)にはマイナス金利(-0.1%)を適用するとする「マイナス金利」誘導の、手の込んだ策である。

2016年9月には、日銀は「長短金利操作つき量的質的金融緩和」を再確認し、長短金利の操作(イールドカーブ・コントロール)と「マネタリーベースの拡大方針」の継続、そして「フォワード・ルッキングな期待形成」により「物価上昇率2%」の早期実現をめざすと改めて主張している。

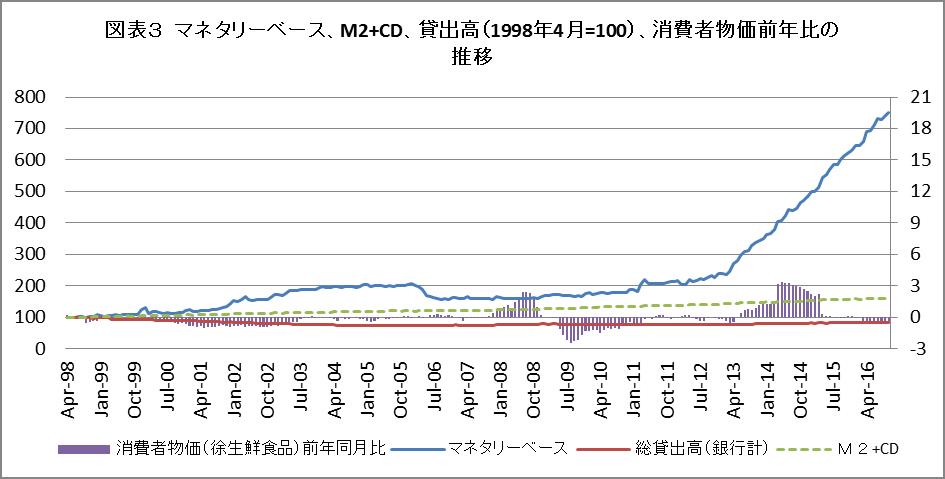

「マネタリーベース」は2016年10月には2013年末の3倍の400兆円に膨らんだが、市中銀行の貸出高は全く増えていない。そして消費者物価は、2013年夏からの円安化による輸入物価の上昇と2014年4月に実施された消費税率の3%引き上げの影響により、2014年4月から2015年3月にかけての1年間には前年比2%~3%と高まったが、そのうち2%は消費税引き上げによるものであり、2015年4月には0.2%に急落し、それ以降はゼロ%近辺に、2016年3月からはマイナス0.3~0.4%のデフレ状況に落ち込んでいる(図表3参照)。

日銀は、2016年9月「金融緩和の総括的な検証」を公表し、この間の「量的質的金融緩和」が「過度の円高を是正」「株価の大きな上昇」「失業率の低下」を生み出したと自画自賛し、消費者物価2%を実現できなかったのは、原油価格の低下、消費税引き上げによる需要減退、新興経済国の経済減速が原因だとしている。

しかし、円安化は米国経済の予想以上の回復とFBRの金融政策の変更等の外的環境が主な要因であり、原油価格と食料品を除外した消費者物価上昇率(コアコアCPI)も2015年においても1%に届かず、16年9月には0%に落ち込んでいる。「マネタリーベース」の量的金融緩和策は、消費者物価上昇率引き上げの目標には効果を発揮していないと指摘せざるを得ない。

加えて、この間の「異次元の量的緩和」策が、日本の金融市場、国債市場、株式市場に新たな歪みをはらむ問題を生み出している。日銀の国債購入で創り出された民間金融機関の資金余剰は、株式市場などの資産市場の資産価格を上昇させ、資産市場の価格を不安定化している。長期国債利回りゼロ状態の継続は、国家財政にとっては国債費を大幅に軽減しているが、他方で金融会社、保険会社、年金基金の収益を大きく減らし、外的ショックに対する金融市場の脆弱性を高めている。

さらに、この間の量的緩和策により日銀には400兆円を超える巨額な国債額が累積しており、金利がひとたび上昇した場合には、低い価格で国債の売りオペレーションを行なわざるを得ず、その損出額は10兆円を上回る可能性が高いという出口問題がある。米国FRBは、この出口問題(「超低金利の持続が金融の安定を阻害する可能性を深刻に受け止めている」バーナンキFRB前議長、2013年5月議会証言)に対処するため、2014年1月から量的緩和政策の段階的縮小策に転換し、MBSや財務省証券の購入額を7回にわたって引き下げ、2014年10月には量的金融緩和策を終わらせている。

◆◆ 3.デフレ脱却の途を見いだせない安倍政権の財政出動

安倍政権の経済政策の第二の矢は、「機動的な経済財政政策」の展開である。内閣発足の2か月後13年2月には補正予算(2012年度)を早くも編成し、「日本再生に向けた緊急経済対策」として民間投資喚起策など2.7兆円、農業対策・医療保険など3兆円、防災等に2.2兆円など総額10.2兆円の国費(真水)の追加対策(名目GDP2.2%相当)を実施した。2013年度補正予算(2月成立)では、投資促進・中小企業活性化など1.4兆円、復興・防災など3.1兆円を計上した国費5.5兆円(名目GDP1.1%)の「好循環実現のための経済対策」を決定した。2014年度補正予算(2月成立)では、生活者・事業者支援・エネ対策等1.2兆円、災害復旧・復興加速化等1.7兆円を組み込んだ国費3.1兆円(名目GDP0.6%)の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を打ち出した。そして、2015年度の補正予算(1月成立)では、一億総活躍社会への対策1.1兆円、復興加速化・災害復旧等1.3兆円など国費3.3兆円(名目GDP0.7%)の対策を行なってきた。

これらの緊急対策の多くは年度最終四半期で決定されているので、支出の過半は翌年度以降に実施されたと想定される。対策の半分が翌年度に実施されたと想定して、国費追加分の名目GDP比を試算すると、2012年度1.1%、2013年度1.6%、2014年度0.9%、2015年度0.6%の追加国費が投じられた形となる。この値と名目GDP統計の実績値を比較してみると、「公的需要」項目の名目GDP寄与度(増分のGDP比)は、2012年度から順に0.2%、0.8%、0.5%、0.3%となっている。2012年度の対策は10兆円を上回る巨額であったので複数年にわたった可能性が高いが、2013年度の追加対策の実績値をみると、経済対策のGDP比は、計算値1.6%の半分の0.8%であり、それ以降の年度においても試算値の約半分の値になっている。この姿は、現在のデフレ経済状況にあっては、政府の機動的な経済財政拡大策は、きわめて弱い効果しか生んでいないことを示していよう。

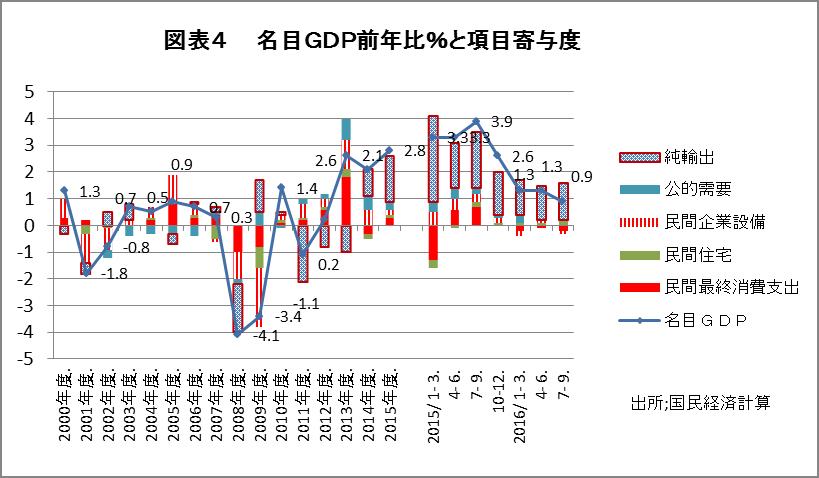

2000年度以降の名目GDPの推移を図表4でみると、2001年、2002年のIC不況、2008年、2009年にはリーマンショックの金融危機の影響により、輸出減、企業設備投資減等を主因にしたマイナス成長になっており、その他の年は2012年度までは、0から1%の間の低成長が基調になっている。その要因は民間最終消費(家計消費)と民間設備投資の寄与度が極めて低いことが大きく影響している。

名目GDP成長率は、2013年度に2.6%、2014年度2.1%、2015年度2.8%と、それ以前とは異なり2%以上の成長率に回復している。しかし2013年度の成長率の高まりは、翌年4月の消費税3%引き上げ実施に対する駆け込み需要増(消費および設備投資増)と公共投資増によるものであり、2014年度の2%成長は、円安による輸出増、2015年度は原油・原材料価格安による輸入減によるものである。2016年度以降には、世界貿易の伸びは従来ほどは伸びない(「2006年OECD世界経済見通」)、原油価格は今後には上昇が見込まれる、円レートはアメリカ経済の動向に左右されるなど、今後の先行きの海外動向を考慮するならば、日本が名目GDPの伸びを高める海外条件は少ない。そして、内需の家計消費、企業設備投資、また公的需要についても、2016年第1四半期から再び停滞状況に入り込んでいる。この間の政府の機動的財政出動は、実施した年には弱い効果があったが、その効果は続かず、内需本命の個人消費も設備投資も停滞基調を脱していない。政府の「第二の矢」は内需低迷、デフレ経済からの脱却には殆ど効果を挙げていないと指摘しできる。

◆◆ 4.産業活性化促進の支援策を列挙した第三の矢:「日本再興戦略」の問題点

第三の矢である成長戦略は、2013年6月に「日本再興戦略」として閣議決定された。その基本的な考えは、20年以上も続いた経済の低迷、デフレは、「企業経営者が、そして国民個人も自信を失い、新たな分野でリスクを負うことが出来なくなった」、したがって成長戦略の目的は、「企業経営者の自信を回復し、期待(『日本経済再興』)に向けて行動を起こす」ため、(産業の)「新陳代謝を促し、成長分野への投資や人材の移動を加速させる」政策を展開するとしている。

その政策の柱は、①「民間の力(産業競争力)を最大限に引き出す」、②「全員参加・世界で勝てる人材を育てる」、③「新たなフロンティアを作りだす」、④「成長の果実の国民の暮らしへの繁栄」とし、民間企業が眠る膨大な資金を将来の価値を生み出す投資へと向かわせる条件を創り出す政策を列挙している。投資を阻害する諸規制・制度の見直し、設備投資の促進策、法人税の軽減、社会保障分野・農業・エネルギー産業等への民間参入の促進、労働移動支援策の推進、女性の労働参加のための条件整備(保育施設の拡充、積極登用、職場復帰支援の強化)、イノベーション戦略、国際展開戦略などが掲げられている。

この「日本復興戦略」は、翌年以降毎年6月に「改訂」され、新たな具体策が追加されている。2014年度「改訂」では、「企業の生産性向上」が強調され、産業の新陳代謝と成長資金の供給、「イノベーション・ナショナルシステムの推進」などがあげられている。「2015年度改訂」では、未来への投資・生産性革命が強調され、IT活用による新産業群の創造、地方経済における産業活性化(ローカル・アベノミクス)策が柱に据えられた。「2016年改訂」では「第4次産業革命に向けて」をサブタイトルに、新たな有望成長市場の創出、ローカル・アベノミクスの進化(サービス産業、地域中小・中堅企業、農業の生産性向上)、イノベーションの創出、人材の育成策(IT活用の学習、大学改革、産学協同研究の拡大)などにより日本を成長軌道に乗せるとしている。

これら成長戦略(「日本再興戦略」、改訂版)の中心となる考えは、企業経営者が設備投資を行なえば日本経済は復興する、だから投資促進の環境づくりを最優先すべきとするものである。女性の活用促進策も人口減少の影響を緩和し企業活動を活性化するために提言されている。

1990年初頭以降に日本経済が生産性停滞、デフレ経済に落ち込んだ理由はなんであったのか、この点について安倍内閣の三本目の矢は、考察をまったく欠いている。この間の経済低迷の要因を分析する際には、企業がマネー優先の短期的経営主義に走り、非正規労働者の導入等により所得格差を拡大させてきたこと、そのことが内需低迷=投資低迷の経済社会を生み出してしまった問題に対する考察が欠かせない。これらの問題を棚上げにして生産性向上に資すると思われる諸対策を列挙する経済造改革論では、現在の深刻な生産と消費の停滞問題を打開できない。

この間のデフレ経済の構造には、新自由主義経済思想による企業活動最優先、株主重視の企業活動、労働社会分野の規制緩和、社会の格差拡大の放置等が大きな要因となっており、次にその問題を考えたい。

◆◆ 5.労働と生活の質を維持する社会的制度・ルールがデフレ経済を打開する

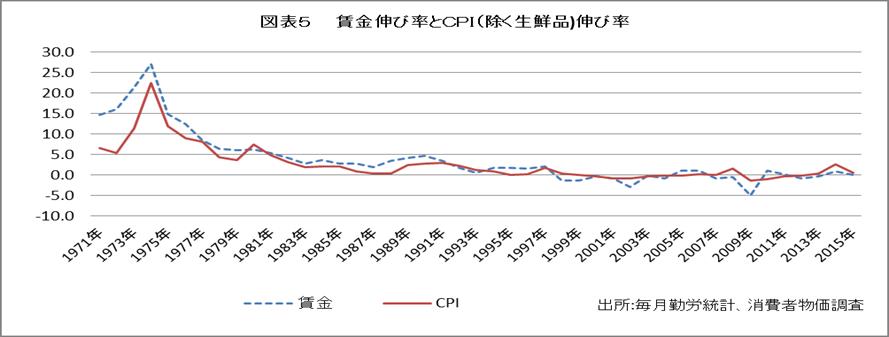

デフレ経済を克服するには、理論上からの新たな企業モデルを導入するのではなく、その原因を究明して打開策を探ることが欠かせない。この間の消費者物価の低迷・マイナス伸び率の継続には、労働者の賃金総額が低下していることが大きく影響している。図表5では、1971年以降の消費者物価指数(除く生鮮食品)の伸び率と労働者の年間賃金(「毎月勤労統計」(平均)現金給与総額)前年比を示したが、両者の動きは殆ど重なり、特に97年以降には年間賃金の低下が物価伸び率を下げているように見える。生産物の製造コストの究極要素は労働者賃金であり、物価とその労働コストとの関係について深い理論分析が必要だが、この間の日本のデフレ継続においては、図表5の傾向を見ると、労働者年間賃金(平均)の低下が作用していると考えられる。

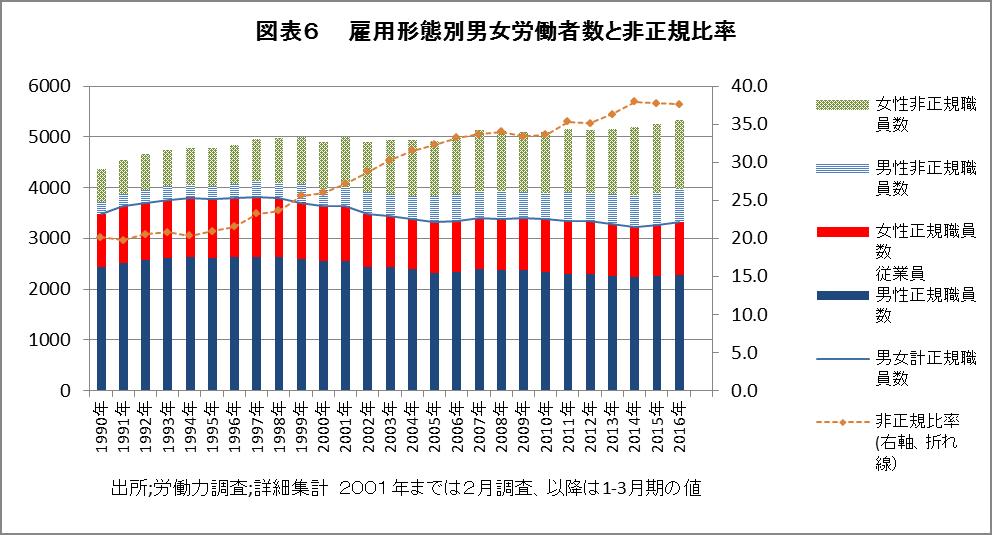

この年間賃金の低下は平均値におけるものであり、その中身を探ると、母集団の過半を占める正規労働者の賃金停滞も影響しているが、平均値下げには、低い賃金の非正規労働者・パート労働者数がこの間に顕著に増加したこと、そして相対的に高い賃金の正規労働者数が減少していることが作用している(図表6参照)。

非正規労働者は90年代後半から増加テンポを速めている。1995年には労働者総数の21%であったが、2003年には3割を上回り、2011年には35%を超え、2016年第1四半期には37.6%にまで高まっている。正規労働者数は、1998年がピークでそれ以降には年々減少し続け、2015年頃にようやく下げ止まりを見せている。

非正規労働者は、その賃金の安さと雇用調整の容易さから、正規職員に代わって急速に採用されてきた。その賃金水準を「賃金構造基本統計調査」の値で見ると、2015年のフルタイム非正規労働者の年間賃金の時間賃率は1,385円であり、正規労働者の2,452円に対して56.6%の水準である。パート非正規労働者の年間賃金の時間賃率は1,094円であり、正規労働者の44.6%の低さである。非正規労働者の半数は、「正規労働者と同じような労働に従事している」(JILPT調査等)と報告されており、この大きな賃金格差は社会的公平感に反する事態と指摘せざるをえない。

日本企業は、これらの低賃金労働者を90年代後半以降に正規労働者に代わって急速に活用した。それは、金融の自由化、企業活動のグローバル化のなかで企業が短期的な企業業績を確保するため、総労務費圧縮を進めたことがある。国際基準のBISの銀行規制、国際会計基準(時価主義、キャシュフロー経営)の採用(1999年)などにより、日本の大企業は、株主利益重視の短期的経営に転換し、労働者を労務費コストとしてのみ認識して正規従業員を圧縮し、非正規労働者の採用を増やしたのである。

この株主重視の短期的経営は、それまでの日本企業の慣行であった労働市場の二重構造を最大限に悪用したものであり、賃金格差の拡大、非正規労働者の生活不安、正規労働者の長時間労働疲弊などの労働者の意欲減退を生み出してきた。この労働者の創造意欲や工夫が減退するに至った現状にあっては、経済再生・消費者物価2%への引き上げの達成には、労働市場の二重構造を悪用してきた非正規雇用の賃金格差問題の解消が必要になっていよう。

日本の非正規賃労働者・パートタイマーの賃金が正規社員賃金の約半分と言う、欧州諸国には見られない賃金格差は、非正規労働者・パート労働者を補助的労働力として活用してきた戦後の慣行がいまだに許されていることにある。現在の非正規労働者の賃金の決定の仕組みは、企業の賃金制度によって規定される正規労働者とは異なり、外部労働市場の賃金相場が根拠とされている。しかし、この非正規労働者の賃金決定の仕組みは、労働内容、労働生産性など合理的根拠を持たず、単にこれまでの企業の慣行で押し付けられているものでしかない。この労働の二重構造という慣行の押し付けは、いまや日本の労働の質、労働意欲を阻害し、日本の社会全体の活力を削ぐに至っている。そしてこの労働の二重構造問題を解決することなしには家計消費が回復してデフレ経済から脱却していく道は開けないであろう。

男女の賃金格差の改善が進まないのも同じ二重構造問題が横たわっている。日本の生活者が元気を取り戻し、その結果として経済社会がデフレ状況を脱するには、労働の質、生活の質とその再生産を確保する公平な社会的な制度・ルール(労働法規、社会保障、教育、環境保全)の確立がいま不可欠になっている。

(連合総研客員研究員・元連合総研主任研究員)