【アフリカ大湖地域の雑草たち】

(17)1960年の国連安保理

◆ コンゴはかっこいい

教会礼拝には音楽がつきものだ。ピアニスト、ギタリスト、ドラマーといった才能は、教会に集まっている。五線譜の音符は読めなくても、音感とリズム感で楽器を操り、熱心に練習もしている。そんなケニアの音楽家たちが、「かっこいい」と脱帽するのがコンゴ人たちだ。熱気もエネルギーも強烈さも迫力も桁違いだと言う。東アフリカにはスワヒリ文化があるが、コンゴにはリンガラ文化がある。リンガラ音楽は、コンゴ人が生み出し、確立したジャンルだ。

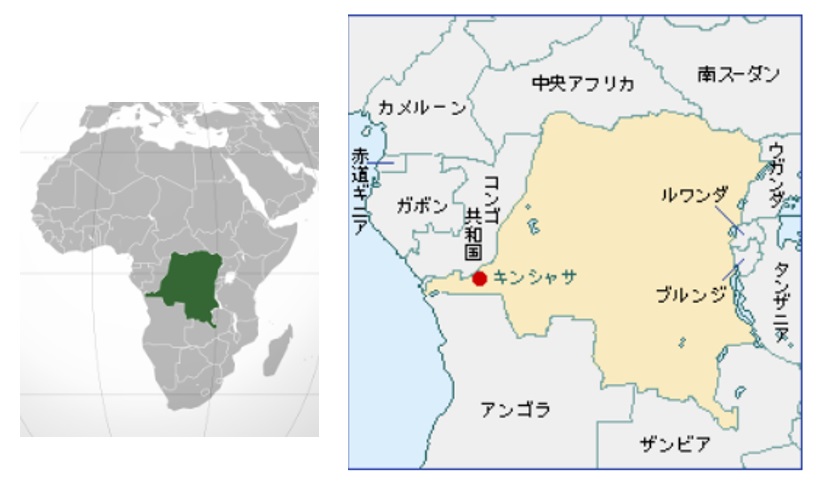

コンゴ民主共和国は、アフリカ大陸中央部、大陸ではアルジェリアに次いで2番目の面積(234.5万平方キロメートル)を占める。コンゴ川はアマゾン川に次いで世界第2位の流域面積で、幅は10キロを超えるところもある。豊かな天然資源(ダイアモンド、金、銅、コバルト、コルタンなど)を持つ。コルタンはスマホ、パソコンに不可欠で、世界の埋蔵量の60~80パーセントが、この国にあると言われている。人口は8,956万人(2020年)。大国である。

コンゴ地図

◆ 国連介入の始まり

ことの始まりは書簡(外電)だ。1960年7月12日の日付がある。差出人は、コンゴ共和国(当時の名称、本稿ではコンゴと呼ぶ)のカサブブ大統領とルムンバ首相の連名、あて先はダグ・ハマーショルド国連事務総長だ。

コンゴは1960年6月30日、ベルギーから独立した。ところが、ベルギー軍がカタンガ州(南部、ザンビア国境側)に進攻し、現地政権が分離独立を宣言した(7月11日、チョンべ政権)。書簡の趣旨は、「外国の進攻をくいとめ、領土を守るために国連軍を派遣してください」

これを受けて安保理が招集され、7月14日に決議(143/1960)が採択された。ベルギーの撤退を求め、国連軍を派遣するという内容で、米ソとも賛成した。3日たたずに、初めの一軍3,000人(Opération des Nations Unies au Congo(ONUC))がコンゴに到着した。SFならぬ、生身の人間のすることとしては、超スピードだ。

10日後の7月24日、ルムンバ首相が国連本部を訪れ、ハマーショルド事務総長と握手している写真がある(写真)。この二人は、この翌年の終わりにはもうこの世にいなかった。それぞれ時期は異なるが、同じ1961年、同じ鉱山地帯で、かつ、いずれも尋常ならざる形―前者は拷問・殺害、後者は飛行機事故―で命を落とした。

1960年7月24日のルムンバ・コンゴ首相(左)と

ハマーショルド国連事務総長。

この二人は、いずれも翌年には故人となった~UNホームページから

◆ 脱植民地のながれ

このときコンゴは生後2週間にもならない新生児で、国連加盟国でもなかった。加盟国になるには、安保理の勧告を得て、総会に認めてもらうという手続きが必要だが、コンゴについての安保理勧告は7月7日、正式加盟は2ヶ月以上も後の9月20日である。

それでも安保理はコンゴを支援した。初めのONUCはアフリカ兵(エチオピア、ガーナ、モロッコ、チュニジア、少し遅れてギニア、マリなど)が構成し、当時すでに独立し、国連に加盟していたすべてのアフリカ諸国が協力したという記録がある。それぞれがあらかじめ準備していて、決議が出るやいなや、すぐに行動したのだろう。団結できたのは、若い同胞を応援しようという機運と情熱が後押ししたにちがいない。

ときは東西冷戦のさなかである。ことにウランが採れることから、コンゴは敵には任せたくない、誰にとっても大事な国だった。このためもあるだろう、国連によるコンゴへの大規模な介入は、東西冷戦の脈絡で振り返られることが多い。しかし、もともとは、脱植民地、独立国の主権と領土保全、国民国家づくりといった、人類全体の大きなゴールあってのことだったのではないか。

◆ 混乱は続いた

残念ながらコンゴの混乱は続いた。大きな事件だけを挙げても、カサブブ大統領がルムンバ首相を解任し、対する首相は独自政権(スタンレイビル政権)を樹立するなか、モブツ参謀総長(後に大統領となった)のクーデターが起きた。それぞれに外国の思惑とサポートがあり、コンゴという巨大な新生児をどう扱うかをめぐり、国際社会の足並みはそろわなかった。

1960年9月17日、ニューヨークではコンゴについての緊急特別総会が開かれた。東西対立がいっそう鮮明になり、ソ連が拒否権を発動したため、安保理での審議ができなくなったためだ。2022年2月から3月にかけて、ウクライナについての審議が、安保理を離れ総会に委ねられたのと同じ仕組みだ。ONUCは、その撤退を支持する立場(というか、「国連はコンゴから出ていけ」)もあったものの、結果的には1964年まで継続した。当初の3,000人が、最高時には19,000人を超えるまで拡大し、しかも、必要なら、最後の手段として武力を使うのもよし、という指示も出された。

コンゴ動乱がひとまず収束した後も、1965年クーデター、1996年第一次内戦、1998年第二次内戦、2001年大統領暗殺など、この国がたどった道は穏やかなものではなかった。いまこうしているときも、国連平和維持活動(PKO)が継続している。

◆ 30年後、ルワンダ

ここで30年ほど歴史を進んで、コンゴの隣国であるルワンダについてひとこと。1994年、ジェノサイドが始まったとき、ルワンダにはおよそ2,500人の UNAMIR(国連ルワンダ支援団)がいたが、ルワンダ人をまもる命令は与えられていなかった。安保理の議論は、ジェノサイド進行中の3ヶ月間、撤退か拡充かで二転三転した。最終的には拡充が決められ、そのための UNAMIR-IIができた。しかし、そのキガリ到着は、すでに80~100万人の命が失われた後だった。

コンゴに対しては迅速だった安保理が、ルワンダについては、ルワンダ人が懸命に助けを必要としているときには動かなかった。常任理事国の拒否権で機能停止に陥ったという記録はない。安保理は、精いっぱい、一生懸命、話し合いに忙殺されていた様子だ(『オルタ広場』2021年3月号の拙稿を参考)。

筆者のルワンダ人の友人は、ジェノサイド・サバイバーだ。家族5人と学友や同僚、近所の人などの3分の2を失くした。彼女をはじめ、多くのサバイバーが「国連がいたのに、助けてくれなかった」と考えている。安保理についての専門家なら、時代背景も問題構造もぜんぜん別ものだと言うだろうが、これが庶民の感情ではないか。

◆ いまにつながる

コンゴ動乱の話を、なぜいま持ち出すのか。外国からの侵略、紛争がもたらす世界全体への影響、国連安保理の役割など、ウクライナ情勢をはじめとする、いまの世界に直接つながるように感じるからだ。いつの時代でも、どの国・地域でも、平和は当たり前ではない。

ルムンバ・コンゴ首相殺害について、いまや当時の機密情報が次々と公開されてきており、また、欧米人ばかりではなく、アフリカ人自身による研究成果も蓄積されてきている。実行したのは国内の反対勢力だが、今世紀に入ってベルギー政府は責任があることを認めた。西側の大国が「アフリカのカストロになりかねない」と、ルムンバ首相を注視していたことも明らかにされている。

しかし、あまりに複雑だ。フランス語の文献を見ないと核心には届かないだろうし、アフリカだけを見ていてもバランスある視座は持てないだろう。「そうか、昔こんなたいへんなことがあったわけだ」と、本を閉じ、文献を書庫に収めて、正確な記録と緻密な分析は、専門家に任せてしまいたくなる。

◆ 手におえなくても

冒頭でコンゴの文化についてふれた。コンゴという名前は、コンゴ川下流地域を支配していたバコンゴというエスニック・グループに由来する。彼らは、15世紀にポルトガルが到着したときには、すでに高度文明の王国を確立させていたという。日本でも初めてポルトガルが訪れたころだ。これによりヨーロッパに知られることになったという意味で、日本がそうであったように、コンゴも、それ以前は存在しなかった、という趣旨ではない。

一つ一つの出来事には、それぞれをつむぐ歴史の糸があり、たぐっていけば必ず今につながっている。複雑で難しくてなかなか手におえないが、あきらめないでそんな糸をひも解いていこう。将来の世代のためのレッスンが見えてくるはずだ。

(ライター、ナイロビ在住)

(2022.5.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧