【沖縄の地鳴り】

「琉球処分」「沖縄軍事化」路線と山県有朋

——没後百年、今日に続く政府の沖縄感覚

羽原 清雅

「琉球処分」を陰で推進した山県有朋はその後、着々と軍事体制を整え、軍事国家への道を推進した。その結果として、対中国・太平洋戦争で国内外に、軍人をはるかに凌ぐ数の民間人を含めて、多くの犠牲者を出した。そして今もなお、当時の交戦国と決着をつけられずに、次代の不安定な状態をとどめている。

沖縄での米軍基地をめぐる攻防、あるいは民間への圧迫など不安定な生活状態を見ると、明治初期以来の山県有朋の進めた軍事政策にさかのぼらざるを得ない。日本政府による沖縄の軍事化は戦前、戦後を通じて、ほとんど変わらない姿勢で臨んでいたことがわかる。

そこには、沖縄の地勢的な事情だけにとどまらない、沖縄全体に対する<差別・格差>が深く根差され、踏襲され続けてきた姿が読み取れる。

国防、つまり「自衛」が侵略に至るまでの歴史的経緯は、明治初期から日清、日露戦争、第一次世界大戦に至る間の、山県の着実な軍事体制の積み上げ、そしてごく普通の国民を戦争に駆り立てる論理と実践の中に見えてくる。

今日の沖縄問題は、日本の防衛・軍事戦略に関わり、論議のさなかにあるが、それは現代だけの問題ではなく、かつて琉球処分を生み、また格差・差別を当然視する風土を培った山県の軌跡にさかのぼることを知る人は少ない。

12月8日は真珠湾奇襲によるアジア・太平洋戦争開戦から80年。山県の積み上げた軍事体制が今日の「自衛」「敵基地先制攻撃」の姿勢に色濃く残り、そのあたりをもう一度振り返るいい機会である。山県の軌跡を追ってみたのは、そのような視点からだった。

ちなみに、新年は山県の没後百年になる。1世紀にわたり政治の残滓を残すことは少ない。

<山県の「琉球処分」への関与>

琉球王国は17世紀初め、江戸幕府を握る徳川家康の下で薩摩藩に征服され、慶賀使を幕府に送る服属関係となる一方、明、清国との間にも進貢使を送る朝貢国の立場も続けており、「日中(支)両属」の関係にあった。

明治維新後、日本政府は廃藩置県 (1871・明治4年)を経て、翌年に琉球藩を設置、さらにこの藩を廃止して沖縄県を置いた (1879・同12年)。いわゆる強制的な処分であり、そのときに王国最後の国王尚泰を本土並みの藩主とし、さらに県知事に組み込んだ。

この措置では、琉球側の状況や意向はほとんど無視され、明治政府の強硬な姿勢が地元での反発を招いて、この処分の措置をめぐる沖縄に強い怨念がその後に尾を引くことになっている。

明治政府が強硬措置を取るには、それなりの事情がないわけではなかった。欧米等の軍事先進大国はアジアへの進出を急いでおり、それらの対日攻勢から身を守る意識があった。また台湾で、難破した宮古島島民数十人が現地民に殺害されるという事件 (1871年)にからんで、清国との間に領土問題が発生していた。政府は「日本の管轄」を主張、清国と交渉が難航して、沖縄の併合を急ぐ必要があった。この問題は結局、日本側がやむなく宮古・八重山を清国に割譲する覚悟までしたが、清国側が条約調印を拒否したことで実現しなかった。

その間国内では、徴兵制反対、旧士族の反乱、台湾出兵、西南戦争などの諸問題が発生、統一国家の形成に追われていた。

また、琉球の中でも紛糾が続いた。当時の王国の士族を中心に日本への突然の併合に反発、尚泰がひそかに家臣らを清国に派遣して対日交渉を求める動きや、一部ながらも親清国派が清への帰属を望んで数次にわたって中国に渡るといった事態もあった。山県はこうした王国の要職にあった亀川親方盛武ら首里士族の親清国派の動きについて意見書を記し、「徒ラニ旧ヲ慕フ不化頑愚ノ徒」としている。また政府への不満、とくに「処分」といった言葉にこもる一方的、強圧的な姿勢が王国幹部級の人々を刺激した。

明治政府の琉球に対する動きは、1871 (同4)年の鹿児島県による現地調査書の提出で始まった。翌年には奈良原繁 (薩摩藩出身、のち第4代沖縄県知事として長期君臨)らの沖縄派遣の調査が行われ、そしてこの年5月に大蔵大輔井上馨の建議書提示があり、井上は琉球の過去のあり方について「携弐 <けいじ・信頼を裏切る>ノ罪」「不臣 <不忠>の罪」を挙げて「悔過罪」として、内地並みの制度に足並みをそろえるよう方針を示している。

その翌72年8月に、陸軍大輔の山県有朋が建議書を示す。それは9月に、琉球から慶賀使が上京し、王国を藩に、国王を藩主かつ華族にすることを通告するにあたり、その受け入れを外国使節と対等の扱いにしてはならない、といった趣旨だった。形式としては一見処遇の配慮をしているようだが、一国を構えた国王への処遇ではなく、本土での普通の藩主としての扱いに過ぎなかった。

山県がこの建議書で配慮したのは、琉球に対してではなく、清国との外交面を重視したものだ。それまでの琉球と清国の関係に加えて、1874(同7)年には台湾出兵という事態を想定してのことだった。山県らしい目配りの良さを見せている。

この姿勢が、しっかりと琉球処分に投影している。75 (同8)年に、内務官僚の松田道之が「処分官」として派遣され、日本への帰属の交渉に当たった。清国への朝貢・使節派遣中止、日本元号の採用、国王の東京訪問などの要求のほかに、その中に「日本軍の駐屯地提供」があった。その後、今日に続く最初の基地設置の要求だった。

政府が、熊本から軍隊25人を沖縄入りさせたのは76 (同9)年で、古波蔵村(現那覇市)に2万坪の軍用地を準備させた。尚泰が親清国派の密使を清国に送り込んだ前後だった。そして、政府方針の「処分」を受け入れる直前の79 (同12)年には、熊本鎮台から派遣軍400、警察官ら160人余が送り込まれた。ただ、これは対外的にことを構えるためではなく、琉球内部で旧来の沖縄を持続したい親清国派などの不従属・非協力組の鎮圧のためだった。

<山県の沖縄視察とその影響>

山県は内務大臣として、1886 (明治19)年2月26日から3月31日までの1ヵ月余、汽船長門丸に大蔵、司法、文部省の官僚らを連れて、沖縄などを視察している。コースは横浜-鹿児島-奄美大島を経て那覇に上陸、首里など周辺を視察、さらに宮古島-石垣島に入ったあと、五島-対馬-下関-神戸から琵琶湖、武豊などに立ち寄り、名古屋を経て帰京した。

この記録は、山県の復命書と「南航日記」として残されている。

復命書、つまり報告書によると、沖縄の内情に詳しく触れているのは当然として、冒頭では防衛にも触れて、この地は良港に恵まれ、物産も豊富であり、朝鮮に近い対馬を含め、「此諸島の如きは十分の保護を加へ財源を培養するのみならず又以て防備を厳整ならしめさる可からず」 (原文はカタカナ)と述べている。さらに、「清国朝鮮に於て多少の事故」、「清仏の争戦」、「英露の葛藤」をあげて、予想外としても「激発するは必然の勢なり」とする。また、「沖縄は我南門、対馬は我西門にして最要衝の地なれば 此の諸島要港の保護警備豈抛棄して之を不問に付すべけんや」と述べている。琉球への視線は「基地化」にあった。

具体的にも、この諸島への常備軍隊の制度確定、諸島の電線付設による通信確保、海軍の配置、先島の港湾の測量、軍艦の諸島巡視、航海の針路明確化と防護などを挙げている。

また、「其本土を守るに土人を以てするは兵の原則なりと雖も 沖縄の如きは疆土褊小の一王国にして 数百年来の習慣依然として置県の今日に存せり 而して其土人の心術情状を察するに維新の恩典を顧みず 両属の念頑然猶絶えず 其病根深く骨髄に入り一も敢為の気力あることなし 甚しきに至りては旧門閥の者数十人脱して清国に入り 甘んじて其奴隷と為り・・・」として、日本本土の一方的な判断を示し、沖縄固有の歴史や習俗、感性などは一切配慮していない。あたかも、植民地支配の感覚を見せている。現地の人を表するに「土人」と言い、これは当時の記録の多くに共通した用語になっている。

さらに、このような人民に要地である南門(沖縄)守護を任せるべきではないが、「土人の骨格強健にして忍耐の性を具せり 故に其丁年者 <一人前、満20歳>は・・・徴兵の召集に応せしめ各隊に編入するの法を設け 常に各鎮台 <陸軍部隊の最大の単位>に分派し 我内地の制度風俗及ひ兵制の大要を領知せしめ・・・漸次其島民をして一団体の常備兵を編成せしむるの目的を以てせは 兵制の基礎を鞏固ならしめ 且其費用も頗る節減するするを得へきなり」

要するに、山県の言わんとすることは、<沖縄現地に大人たちは維新の恩典も理解せず、清国との関係になびいており、この重要な島々の防衛を任せるわけにはいかないが、身体は強権、忍耐強いから内地の陸軍に徴兵して訓練、病根を直す、そして島人による常備兵を編成すれば強固になるし、費用も節減できる>というものである。

さらに引用すれば、この島々では牧場や蔗圃 <サトウキビ畑>の開墾、牛馬の繁殖、炭鉱採掘などができるので、人口が少なければ集治監を設けて囚徒を使えばよく、厳寒の北海道に比べれば「経費の多寡 事業の難易」とも有利であり、物産の繁殖、兵備の厳整をすれば、西南二門 <対馬・沖縄>に富強の状況をつくれるだろう、と提案する。細心の目配りを誇る山県の面目躍如の報告書である。

こうした基地化、従属的処遇、侮蔑的扱いなどの発想は根本において、戦後も長く引き継がれ、今の沖縄とその軍事体制に生き続けている。この点は後述にまわそう。

<山県の発想の原点>

まず、日本の軍事体制を築いた第一人者として山県有朋 (1938-1922)の生い立ちと業績に触れたい。長州の萩の下層武士の子に生まれ、優秀にして権力欲が強く、そのための慎重さ、目配り、謹厳の一方で、神経質、陰にこもった暗さがあった、とされる。天皇尊崇の念がとりわけ強かった。半藤一利は「山県のすごさは、天皇をすら利用価値が最大の神聖な道具としたことである。それが有用な道具であればあるほど、政治手段として、天皇をより神聖化した。」と言い放った。新聞記者時代に晩年の山県を取材した阿部真之助は「あんな薄気味の悪い顔を見たことがない。冷々として無表情で、たまたま笑えば、死人の笑いとなった。この顔はどうみても冷酷な、エゴイストの持ち物である。」と断じている。

それはそれとして、彼の動向を追っておこう。山県が戦前の軍事体制や官僚システムを築き、戦後の今日にまでその残滓をとどめている、そこに至る土台を挙げておきたい。

第一は、尊王攘夷の立場に立つ長州藩が外国船砲撃、仏英など四国艦隊による下関砲撃、国内では8月18日の政変、蛤御門の変や、幕府軍の長州征討といった事態を迎え、山県も幹部の一員としてこれに参加、奇兵隊結成や兵備などの軍事体制に実践的に関与して、国防など対外問題や戦時のあり方に深い関心と知識を持ったこと。

第二に、同じ長州藩で13歳年長の大村益次郎 (村田蔵六)が戊辰戦争で活躍、新政府の兵部省初代大輔 <次官>として国民皆兵による徴兵制を進めるさなかに、同じ藩出身者に襲われて死ぬ <1869・明治2年>事態があり、そのあとを継いだ同藩出身の前原一誠 <萩の乱を首謀し斬首>が国民皆兵制に反対するなどで下野したことで、山県が大村路線を継承することになったこと。軍事への関心が長期にわたり、その方針の遂行に結びついた。

第三に、山県念願の外国視察が、新政府発足直後の69年6月から翌年8月までに実現。西郷従道とともにパリ、ロンドン、さらにベルギー、オランダ、次いで米国の兵制などを学んだ。折から欧州は、普仏戦争 <プロシア・フランス・70-71年>直前の緊張下にあり、その状況が強く印象に残った。山県は帰国直後に兵部小輔になり、71 (同4)年の廃藩置県と同時に兵部大輔に就任した。この時に徴兵令を実施 (同5年1月)、さらに73 (同6)年兵部省が陸軍、海軍2省になり、陸軍卿 (大臣)となり78 (同11)年まで務めて、後任に西郷従道が就任した。

<山県の軍事国家への“貢献”>

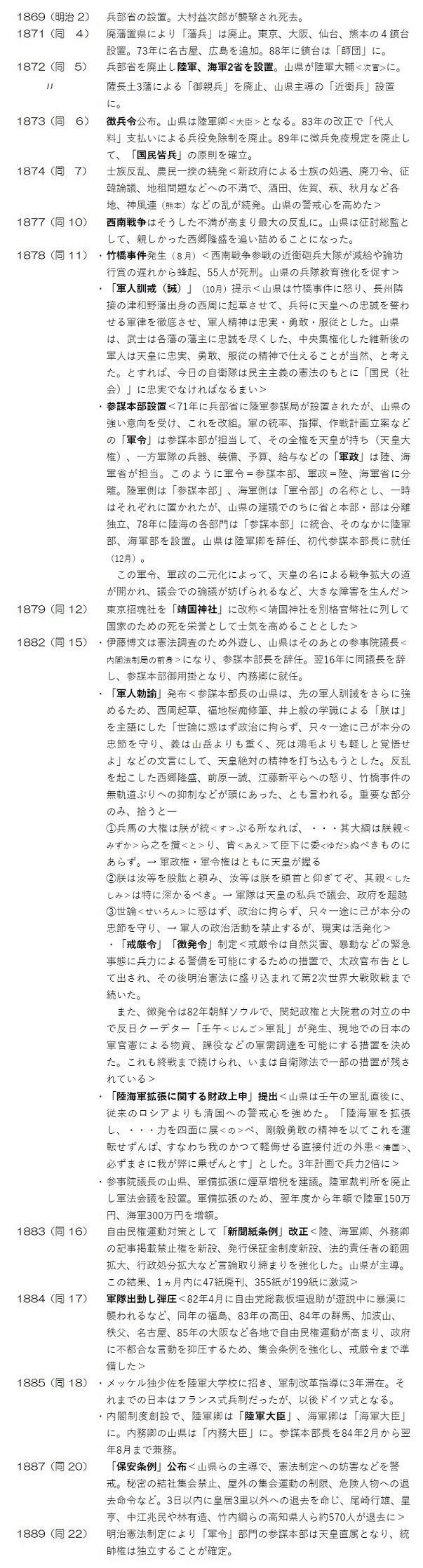

陸軍卿、陸軍大臣、参謀本部長、さらに内務大臣、元老へと上り詰めていく山県だが、時流を先導して軍事国家の基盤作りに専念した。薩長中心の藩閥の支配力、天皇の名を借りた政治周辺と官僚の支配、軍事力強化の波に乗る財閥の資金を活用することによって、広範に影響力を増大させていった。時系列で軍事体制の強化ぶりを追ってみよう。

山県について見落としてはならない点は、天皇のもとへの言論統制への制度化である。内政面で、中央集権の装置を固めるなかで、個々人の思考や行動に狭い没個性の規範を設け、その枠から出ることを禁じる軍人勅諭、教育勅語などを決めている。この徹底した制度化が、日本人の言動を狭め、上御一人、同調圧力、世論統制、物言わぬ謙虚といった姿勢を長きにわたって定着させてきた。

ちなみに、松本清張の「象徴の設計」 (1962年)に山県の動向が丹念に述べられている。

以上のように、山県は軍事制度の確立、強化に大きな影響力を発揮した。ちなみに、陸軍経費の年度予算に占める比率は明治16年度13%、17年度15%、18年度19%、19年度16%、20年度16%を占めたという(半藤一利『山県有朋』)。

内務卿、内務大臣、そして内閣総理大臣としての仕事ぶりを見ていく前に、当時の日本の置かれていた内外の状況を概観しておきたい。

<山県を取り巻く当時の内政>

まず国内では、薩長中心の藩閥政治への反発が強まり、各地の旧士族らを巻き込んだ自由民権運動が次第に高まって、国会開設の勅諭 (1881・明治14年)が出された。9年後の90 (同23)年に国会が開設されることが公約され、伊藤博文を中心とする憲法調査のチームがドイツに派遣、君主権力の強いドイツ流の憲法理論が導入されることになる。伊藤を長官とする制度取調局が設置され、まずそれまでの政府の執行機関である太政官制が廃止され、内閣制度が発足する (85・同18年12月)。これに先立って、旧公家、旧諸侯、維新の功労者らの反発回避の狙いもあって、華族令により公侯伯子男の5爵制を決めている。

憲法草案の起草はドイツの法律、経済学者ヘルマン・ロエスレルの助言のもとにでき、天皇の諮問機関・枢密院(初代議長伊藤博文)で審議 (88-89年)。89 (同22)年2月11日、大日本帝国憲法として発布された。同時に、皇室典範、衆院議員選挙法なども公布された。

君主たる天皇の意思による欽定憲法で、その神聖不可侵、主権在君の原則は、第二次世界大戦終了までの56年間続き、戦争ばかりではなく精神のありようまで、日本社会全体を支配する基盤を培っていった。

その一例として、市制・町村制 (88年)、府県制・郡制 (90年)を内務大臣として山県が推進、知事は官選、市長は内務大臣の任命、大規模合併推進後の市町村議は一定以上の納税者とし、地方自治の担い手が地域の有力者や知名士となるよう、内務官僚を地方に配置するなど、地方統治に国の関与を可能とさせた。イエスマン起用による中央集権化である。併せて、全国6つの師団司令部の管轄と地域の行政を重ねることで、徴兵事務など軍と地域との連携を強める狙いも込められた。細心に先読みをする山県らしさが認められよう。

山県が首相として力を入れたひとつに「教育勅語」 (90・同23年10月30日発布)がある。戦前、戦中の教育の基本方針で、幼年期から埋め込まれるこの天皇崇拝・忠君愛国・「親に孝」をモットーとする家族主義などの儒教的徳目が国民統合の理念とされ、これが天皇制と国家主義の支柱になった。教育家、クリスチャンで自由民権思想の中村正直が作成した起案を破棄し、内閣制局長官井上毅・儒学者で枢密顧問官元田永孚 <ながざね>が起草した。山県も自ら手を加えるなど、軍人勅諭作成時と同じように大変な思い入れだったという。

<山県の軍事外交の姿勢>

山県は、初代首相の伊藤、2代黒田に次いで、89 (同22)年末から91 (同24)年5月までの1年半ほどを第1次、ついで松方正義、第2次伊藤、第2次松方、第3次伊藤、第1次大隈重信のあと、第2次として98 (同31)年11月から1900 (同33)年10月までの2年間の総理大臣を務めた。

第1次内閣を預かる山県は、第1回の衆院選 (90年7月)を実施。藩閥政治を足場とする彼は政権側の吏党に期待を寄せたが、政党政治を求める自由党(板垣退助)、立憲改進党(大隈重信)などの民党が過半数を占めることになった。自由民権派の政党政治を嫌う山県は、前任の黒田を引き継ぐように、政党の動きに左右されず、黙殺するかの「超然主義」の立場をとった。

その最初の議会での山県首相の施政方針演説 (90年12月6日)は、内政的にも外交的にも注目されるものだった。

「国家独立自営の道に二途あり、第一に『主権線』 <国境・固有の領土>を守護すること、第二には『利益線』 <朝鮮半島を含む>を保護することである。其の主権線とは国の彊域を謂ひ、利益線とは其の主権線の安危に、密着の関係ある区域を申したのである。・・・其の利益線を保って一国の独立の完全をなさんとするには、固より一朝一夕の話のみで之をなし得べきことで御座りませぬ。・・・即予算に掲げたるやうに、巨大の金額を割 <さ>いて、陸海軍の経費に充つるも、亦此の趣意に外ならぬことと存じます。寔 <まこと>に是は止むを得ざる必要の経費である」

主権線と利益線という考えは、山県が88年にドイツ、フランスなどを訪ねた際に、ドイツの法学者で帝国憲法にも影響のあったローレンス・フォン・シュタインに教えられたという。山県は、主権線は理にかなうとしても、利益線名目の朝鮮について保護を考えたか、あるいは清国とロシアを意識しつつ朝鮮から大陸への進出を描いていたかまでははっきりさせていない。「防衛」「保護」を名目に、外国領への「侵出」「侵略」を見込んでいたかは定かではない。ただ、この発想がやがて来る日清戦争 (1894、5・同27、28年)以降の陸海軍の動向から見ると、海外に覇権を求める決断の契機になったと考えてもおかしくはないだろう。着々と防衛の主張のもとに軍事体制を増強し、沖縄をも取り込んでいった山県の思考からすれば、大いにありえたように見えてくる。

沖縄の問題から離れるようだが、明治政府の沖縄に対する強引な姿勢は、日本の置かれた国際関係の流れを反映していたとも言えよう。新政府は、露骨にアジア進出を図る欧米諸国の武力主義政策に遅れまいと追従する傾向が強く、そうした姿勢が、弱い立場にあった沖縄に対して一方的かつ強引な対応になったと考えられる。

本筋の沖縄問題からは遠のくが、まずは当時の国際関係を概観しておきたい。

山県の軍事政策が妥当であったかは別として、当時の朝鮮半島は不安定な状況が続き、この地を挟む日本と清国の関係も緊張下にあった。朝鮮の内乱は、壬午軍乱 (82年)、甲申事変 (84年)、東学党の乱 (94年)と続き、日清間で天津条約 (85年)が結ばれたものの、94、95年の日清戦争に発展していった。大国の清の実態は統治力を欠いており、意外にも日本が勝つことになり、95年に下関条約が締結されて、日本は遼東半島、台湾、澎湖諸島、さらに巨額の賠償金を手に入れることになった。だが、清国侵出を狙う露仏独3国はこれを許さず、いわゆる「三国干渉」によって遼東半島の放棄を求め、日本側も強大な3国に逆らえず、要求に応じざるを得なかった。

思いがけない戦勝に沸いた日本国内だったが、つかの間の喜びを奪われた怒りは国内では「臥薪嘗胆」の政府スローガンのもとで、とりわけロシアに向けられ、これが10年後の日露戦争に駆り立てることになった。また、対外的には三国干渉の半年後には李氏朝鮮王妃・閔妃を、日本公使三浦梧楼の扇動した壮士らが殺害するという事件に発展した。腕ずくの支配関係がまかり通る国際関係だった。

諸外国から日本を守ろうとの軍備強化の政策が成功し、さらに大国との戦争は莫大な利得をもたらし、国民感情に予想外の自信を持たせた。だが、それは三国干渉によって瞬時に消えて怨念となり、次の戦争に向かわせる。弱小国は手玉に取れるとする経験が、公使という要人までが相手国の象徴的な人物を殺害しても当然視するかの空気を醸成する。

この思い違いに、国民感情を責めるか、あるいは軍事力の暴走を問題視するか。この状況は、敵基地の先制攻撃容認論や、現状の沖縄問題を考えるヒントになるのではないか。

<山県の日清、日露戦争への関与>

1885 (明治18)年12月に内閣制度ができると、山県は内務卿から内務大臣に名称を変えた。そして、88 (同21)年10月から1年間、独仏英米各国を廻り帰国するが、<欧米の政治形態は、行政府の権力が議会の利己主義などに左右され、国家への弊害が極めて大きい>といった印象を持った。その直後の首相就任だった。

山県はもともと天皇を軸とする専制統率型の国家像を目指しており、自由民権運動や国会開設自体を好まず、大隈重信の英国的リベラルな発想に反発があった。議会が始まり、彼が政権を握っても (89・明治22年)、前任首相黒田清隆同様に、政党の台頭する議会に対して「超然主義」を取ったのも、そのような考え方からだった。

山県の第1次政権時代 (1889.12-91.5)には戦争はなく、日清戦争は第2次伊藤内閣時で、第2次山県政権時 (98.11-1900.10)には日露戦争につながる北清事変があった。

90年に陸軍大将になった山県は、92年に第1次松方内閣の司法大臣、93年に枢密院議長になり、日清戦争のための朝鮮出兵決定の御前会議に列席し、戦事には深く関与していた。

98年には元帥となり、第2次政権を握ると、日清戦争後に高まった労働運動を抑えるために、治安維持法と並んで悪法とされる治安警察法を公布している。1903年ころからは御前会議や元老会議での対ロシア問題の討議に参加した。北清事変で出兵したロシア軍が満州から引き揚げず、その緊張があった。もっとも、その前例に学んだものか、日本軍はシベリア出兵 <1918年>の際、この轍に学んだか、撤兵せずに居座り、関係国から批判を浴びている。

そして、日露戦争の始まる直前の御前会議にも出席して対ロ方針を決めている。このように、首相退陣後も主要な政府決定には発言権を握っていたのだ。

<第一次世界大戦・対華21カ条問題と山県>

1914(大正3)年8月、第一次世界大戦が始まる。ときに山県は77歳。生年、没年がともに同じという長年の政敵である大隈重信が第2次内閣を担っていた。山県は元老として、第1次護憲運動の高揚で2ヵ月足らずで退陣となった第3次桂太郎政権、ついでシーメンス事件で1年余に終わった山本権兵衛政権の後継者となった大隈の再登場についての元老会議、ドイツに対する第一次世界大戦開戦を決める元老会議にも参画していた。

山県は、大隈の起用を心良しとはしなかったが、2個師団増設の決定に執着するうえで受け入れざるを得なかった。1914 (大正3)年4月に就任し、8月にはオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子夫妻に対するテロを機に、帝国とドイツ、片や露仏英などの間で世界を巻き込む大戦が勃発。日本は中立か、反ロシアでドイツ側につくか、が注目されたが、結局日英同盟の存在を理由にドイツと戦うことになった。アジアからドイツを一掃し、山東半島を手に入れ、大陸進出に目を向ける好機の方に賭けたのだ。

4度めの外相を務める加藤高明が参戦を決めたあとで元老会議に伝えたため、山県はその不満もあって、日英同盟も大切だが、維新後の日本が多くを学んだ親交国ドイツへの配慮も必要、またドイツ統治の中国を戦場とするならその対応策はどうか、と追及した。加藤は、目下考究中だ、とかわした。加藤は元老の介入を避けたく、山県の方は欧米諸国への配慮不足を言いながらも、権益拡張の好機としては参戦自体に反対ではなく、むしろ大隈のもとにある加藤の、元老を軽視したやり口に感情的な反発があった。

この中国を戦場とする日独戦争は、膠州湾の青島の攻撃で始まったが、11月には日本軍の勝利となり、またドイツ領のマーシャル群島、トラック、サイパン、パラオ島などを占領して、この勝利に日本国内は単純に歓喜の声をあげた。

加藤はその傍ら、対中戦略を練り、陸軍の同調も得て、元老に根回しする。山県はかつてないほどの加藤のあしらいに怒るが、さりとて権限は持っていない。こうして、対華21ヵ条の要求が中華民国総統の袁世凱に突きつけられる。1915年1月である。その3年前にやっと孫文らが清国を倒し、中華民国臨時政府を設けたばかりで、各地に軍閥が割拠し、総統の座も孫文から袁世凱に代わるなど不安定な状態が続き、袁世凱はやむなく5月には受諾せざるをえないことになった。

その内容は、①山東省のドイツ権益を継承 ②南満州の租借地・鉄道経営権の99年間延長 ③漢冶萍公司の日中共同経営 ④中国沿岸の不割譲 ⑤中国政府への政治・財政・軍事顧問と日本人警察官雇用、などで、無茶で荒い押し付けだった。当然、中国内に反日の抵抗運動が高まっていった。

大隈首相はかつて、中華民国独立運動の孫文らの活動を支持し、早稲田大学に留学生受け入れなどの理解を示したにもかかわらず、手のひらを返すような仕打ちだった。

<山県の晩年>

このように、日清、日露戦争、世界大戦という日本の対外戦争推進時には、山県もずっと関わっていた。

会議に臨むだけではなく、彼は、日清戦争での朝鮮出兵時には57歳で第一司令官として出陣、途中病気で帰国したことがある。また、68歳の日露戦争時にも、戦場まで出張していた。彼は明治維新後の混乱の中、江藤新平の佐賀の乱 (74年)、盟友でもあった西郷隆盛の西南戦争 (77年)でも征討に参戦しており、血が騒ぐというのか、根っからの戦争好きなのだというしかない。

また、藤村道生著『山県有朋』掲載の年表によると、政策決定、参戦などばかりではなく、西南戦争前後から廃刀令、砲台設置、参謀本部設置、東京防衛、陸海軍拡張などの各建議書を出し、また日清、日露戦争のころには軍備充実、征清作戦計画、軍備拡張などを上奏、あるいは意見書を出している。『山県有朋意見書』<明治百年史叢書>には意見書、建議、所見、上奏といった形で、国防、軍事、対外政策、時局、それに演説など82編が収録されている。可否は別として、政治家としての見識、研究の深さ、そしてその多さでは今日に至るまで類を見ないほどだろう。その死に至るまで、半世紀の執念だった。

山県は、同じ長州出身で陰と陽の対極にあるともいわれた伊藤に付かず離れず、第1次伊藤内閣と次の黒田清隆内閣の内務大臣として、第2次伊藤内閣では司法大臣、兼務の陸軍大臣として、憲法の受け入れや周辺の新体制作りに協力していた。3歳年長の山県は軍関係に集中し、伊藤は中央政府の官僚として進んだ関係もあり、伊藤に先を越されがちだったことに、悔しさがあったに違いない。ただ、伊藤はハルビン駅で安重根に69歳で暗殺されたが、山県は85歳の長寿で長く軍事や戦争の局面に関与した。しかし、日比谷公園での伊藤の国葬は大変な会葬者の賑わいがあったが、山県の国葬は「寂しさ、つめたさ、空々寂々」と新聞に書かれるほどの違いだった。

山県は晩年に、思いがけない不満の事態に遭遇している。それは、「宮中某重大事件」 (1920、21年)と呼ばれる、山県本人が発端でもあり、悪くいえば自ら墓穴を掘ることになったものだった。その2年後、この事件で謹慎する山県は影響力を急激に失い失意のうちに死去している。

昭和天皇がまだ皇太子のころ、久邇宮家の良子 <ながこ>王女(のちの香淳皇后)と婚約後、元老である山県らが久邇宮の家系に色覚異常があるとして、天皇の血統への遺伝を避けるために、久邇宮家はこの結婚を辞退すべきだ、と各方面に工作した事件があった。父親の久邇宮邦彦とともに、良子らに倫理を教えていた杉浦重剛らが反発する一方、山県らは松方正義、西園寺公望らを説得、一方久邇宮側は右翼の頭山満らを巻き込んで婚儀の推進を図るなど、政界周辺を揺るがす事態になった。

久邇宮邦彦夫人で良子の母が薩摩・島津家の出であるところから、山県の長州との薩長閥の対立、反藩閥勢力の策謀などといった風評もあり、詳しい報道などはなかったものの、センセーショナルな騒動となった。結果的には、婚約は内定通りに進み、山県死後の24年には結婚式が行われた。騒ぎが大きかっただけに、問題を提起した山県への反発、批判は強かったのだ。

藩閥政治を謳歌した山県と、自由民権主張の政敵大隈重信は生年(1838年)、没年(1922年)が同じなうえ、皮肉にもその墓地は東京・護国寺に、しかも並ぶように置かれている。奇妙なめぐりあわせである。

<沖縄の今>

山県有朋の長い道のりを追って来たのは、明治の創成期以来の軍事化への足取りは形を変えながらも、質的には今も変わらず続いていることを示したかったからだ。

1.自国防衛の目的が、軍事力が高まるとともに、軍事従事者や軍需産業関係をあおり、停滞する社会の刺激剤を期待する世論をも巻き込み、いつしか他国攻撃に代わっていく。今日の「敵基地への先制攻撃」政策の論議は典型的な姿勢として生きている。恒久化するであろう沖縄の辺野古に造成中の新基地が攻撃用にはならないとしても、台湾防衛の米国の過重な要求の前にリスクは消えない。

2.沖縄の位置が本土の突端にあり、中国大陸や台湾に近いことで、戦略的に軍事基地化したいし、しやすいことは山県の見立てどおりで、現在も変わらない。あいかわらず従属、服従が当然として、説得の努力や代替する譲歩要件の提示もない。むしろ反対勢力には予算を削るなどペナルティを課し、強制力を使うあたりも戦前と変わらない。かつての軍部による圧政、強制が続くかのようだ。

3.日米間の地位協定には、不都合で不平等な内容が多い。だが、政府は米側に対して見直しを言い出さない。かつての軍部も、沖縄県民の事情にほとんど配慮せず、取り合わなかったが、その山県的な姿勢、つまり上部の国家・政府・自衛隊の国策としての要求には従うことが当然であり、下部構造としての沖縄県民の望む生活環境などは取るに足らない小事とする。したがって、米側に言う必要はなく、現地の忍耐のみを求める。

4.帝国憲法から民主型の現憲法に代わったものの、政府側は地元である沖縄県下の選挙結果や住民投票の結果を尊重しない。支配地統治のために送られた戦前の内務官僚の命令には服するのみ、といった基地問題や地位協定の扱いである。仮に望ましい結果は出ないとしても、県民への説明や対米交渉を持ち掛けるなどの誠意は最低でも必要ではないか。

5.山県の沖縄視察は、結果的にどのように支配統治するか、に終わった。軍部の上位を貫くのみで、開発の遅れた現地事情への配慮は見せなかった。内地側の都合のままで、島民を「土人」と呼ぶような、見下げた姿勢は今も変えたようには見えない。できない、のではなく、やる気がもともとなかった、という印象で、このあたりも現政権に引き継がれている印象がある。

6.戦時下で犠牲となった遺骨の混じる土砂を、新基地の埋め立てに使おうとする。一般の県民を戦場に送り、兵隊の補助要員に使いながら、犠牲になったあとの遺骨は野ざらしで、政府自体がその収集に率先しないまま70余年が経つ。そのうえ、その骨と土を海底に埋めて恒久的な新基地を永久的に背負わせる。戦争を引き起こした過去の政治権力は消えた、憲法も制度もかわった、とはいえ日本という国を引き継いだ以上、どのような権力であれ、誠実に対応する任務を負わなければなるまい。民主主義政体という限りは、歴史の過去や罪状も償わなければならない。

7.山県の敷いた軍事体制は、戦後の朝鮮戦争と東西冷戦を受けて、質的には変化したものの、類似性高く継承されている。沖縄に基地の70%が集中し、本島の15%の土地が基地に使われている。地勢的に基地が置かれやすい地域にあることはわかるが、常識的には限度を越えてはいないか。しかも、その重荷を日常化されている県民に、納得や忍耐を許容してもらえるほどの説明や処遇、対応をしたと言えるか。強硬な姿勢で臨めば、地元はあきらめるものだ、という戦前の沖縄統治の姿勢を続けるべきではない。要は、山県路線の踏襲が、今日の沖縄を統治し続けているのではないか。

(元朝日新聞政治部長)

《参考文献》

・近代日本軍事史 松下芳男 紀元社

・日本近代史のなかの沖縄 我部政男 不二出版

・山県有朋と近代日本 伊藤隆 吉川弘文館

・山県有朋関係文書3 尚友倶楽部編 山川出版社

・山県有朋 藤村道生 吉川弘文館

・山県有朋 岡義武 岩波文庫

・山県有朋 半藤一利 ちくま文庫

・象徴の設計 松本清張 文藝春秋社

・大隈重信 渡辺幾治郎 時事通信社

・第一次世界大戦(「二十世紀5」) 尾鍋輝彦 中央公論社

・現代の起点 第一次世界大戦( 共著のうち奈良岡聡智)岩波書店

・近代日本総合年表 岩波書店

(2021.12.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧