オランダの公教育

〜経済格差を教育格差に繋がない努力〜

格差は社会制度の不備が生み出す不条理だ。自分の努力不足のせいではなく、社会の仕組みの不備が産んだ不条理の中におかれた人間は尊厳を深く傷つけられる。その結果、自らが属している社会に対して積極的な働きかけをする意欲を失う。こうして他人のことなどどうでも良いという投げやりで反社会的な不満な人々が増えれば、社会は犯罪や暴行などの多い場所となり、希望のある変革への内発的なエネルギーを失ってしまう。

しかし、もしも社会が、経済格差をそのまま教育格差に繋がない努力をし、どんな社会的経済的背景の出身者に対しても、自分が持っている本当の力、ユニークな個性を生かし、それによって社会に貢献するチャンスが与えられたらどうだろう。それは、社会を希望に満ちたものとし、お互いがお互いの良さを認め尊重し合うものとなるのではないだろうか。

===================

◆OECDの報告書から

===================

2014年末に出されたOECDの報告書“Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth” (所得の不平等とそれが経済成長にもたらすインパクトについての趨勢)[註1]の結論は、(1)富裕層と貧困層の格差は今や大半のOECD諸国において過去30年で最も大きくなっており(富裕層10%の所得は貧困層10%の9.5倍)、(2)所得格差の趨勢的な拡大は、経済成長を大幅に抑制していること(経済格差の指標であるジニ係数の上昇によって多くの国でGDP成長率が6-10%押し下げられていること)、(3)成長にとって最も需要なのは置き去りにされている低所得の世帯だが、格差の成長に対するマイナス影響は、貧困層ばかりでなく、実際には、下位40%の所得層においても見られ、(4)これは、とりわけ社会的背景の貧しい人々が教育に十分な投資をしないためであり、(5)経済成長に悪影響を及ぼす格差を是正するためには、税と給付による再分配が必要であること、(6)とくに、再分配の取り組みは、人的資源の投資に関わる、子供のいる世帯や若年僧に関して行われるべき、というものだった。[註2]

[註1]Cingano, F(2014), Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.63, OECD Publishing

[註2]註1の報告書の要約はOECD発行のものがウェブサイトで公表されている。 http://www.oecd.org/els/soc/Focus-Inequality-and-Growth-JPN-2014.pdf

こうした事情は、学歴社会と受験競争の伝統の強い日本では、身近な例として見て取ることができ、実際、すでにこの問題の渦中におかれていると言っても過言ではないのではないだろうか。特に、私学の授業料の高騰、公的教育機関外に置かれた塾産業や教材制作私企業の(ドリルやテスト教材、高所得者にしか入手できないデジタル教材など)の営利事業によって、低所得者層の子ども達の不利な状況はますます拡大し、こうした子ども達の発達の権利は不当にも奪われている。OECDの報告は、まさに、こういった状況こそが、次にくる経済成長の抑制につながる、と警告しているが、日本社会の現状には、すでにその兆候が色濃く見え始めているのではないだろうか。

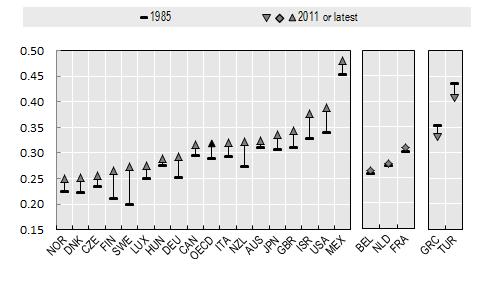

一方、オランダに関しては、このOECDの報告書の中で、興味深い特徴が認められた。それは、多くの国のジニ係数が1985年から2011年以降にかけて上昇(=格差が拡大したことを意味する)しているのに対し、オランダは、ベルギーやフランスと並び、ジニ係数の上昇(格差の拡大幅)が小さかったことだ。

オランダの格差は、今でも、福祉大国が並ぶ北欧諸国に比べるとやや大きいた同じ程度だが、この30年間の間に、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、スウェーデンなどの福祉国家がいずれも、目立って格差を拡大してきているのに比べると、格差があまり変化していないことが目立つ。

オランダと言えども、2008・9年以来のユーロ危機の影響は大きく、この数年の間に、経済成長は止まり、失業は増えた。財政緊縮政策は、とうとう、福祉大国の経営を困難にさせ、今年からは、参加型福祉として、福祉政策の主体者が国から地方自治体に移管され、NPO団体やボランティアを活用したインフォーマルケア重視型に移行している。

しかし、それでも、以前と変わらないのは、「自立して生活できない人たち」へのケアにはほとんど変化がないこと、また、生活保護を受けるような最底辺の人々が、税制改革や社会保障制度の改革によって今以上に痛手を受けることがないように守られていることだ。「何があっても、痛みは、痛みを受ける余裕のある層の人々が受けるもの」という不文律のようなものが、この国には出来上がっている。

おそらくこうしたことが、ジニ係数の上昇幅を低く抑えてきた基盤であると思う。

図 Income inequality increased in most, but not all OECD countries [註3] Gini coefficients of income inequality, mid-1980s and 2011/12

[註3]http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm のデータより。註1の報告書3ページに掲載。

===================

◆教育格差を防止するオランダの公教育

===================

経済格差が長期的にその国の経済成長を停滞させるというOECDの理論には、その原因として、経済格差が教育格差を生み、それが結果的に人的資源の開発に繋がらないからだ、という考え方がある。

オランダの公教育の仕組みを見ると、様々な点で、意図して、経済格差を教育格差に連動させない努力が見られる。こうした仕組みそのものを見ていると、「公教育」とは、実は、まさに、経済格差を人々の発達へのチャンスの格差に繋げないための公共の努力ということなのではないか、と改めて思う。そして、いうまでもないが、ここでいう「公教育」とは、「公立教育」のことでもないし、「公的に認められた教育の内容」だけを指すものでもなく、まさに、その国の子供達が、どういう教育を受けることになろうとも、その発達を阻害されることなく保障するための制度全体を指すもので、その中に、私学にまつわる規則や未成年者の発達に関する一切の規則が含まれるものだと考える。

>1.教育の自由

1917年に行われた憲法改正で確立した「教育の自由」は、オランダの学校教育制度を規定する大きな要因だ。この憲法改正によって、それまで、国の教育費を受けられなかった私学に対して公立教育機関と全く同等の教育費が国庫から支払われるようになった。

私学の中には、カトリック教会立、プロテスタント教会立、自由主義者の市民協会立、ヒンズー教立、イスラム教立など、宗派的非宗派的教育理念を背景とした種々の学校があり、従って「政治的中立」はあり得ないが、いずれも、その年に決められた生徒一人当たりの教育費を、登録している生徒の人数分ずつ受け取るのである。学校に支給されるこの教育費の中には、教職員の人件費、教材購入費、設備費などが含まれるが、教員給与体系は公立私立共に同じ基準であるので、私学が特に不利あるいは有利、という条件の違いには繋がらない。

こうした資金面での平等を確保した上で、「教育の自由」はさらに、各学校に教育活動を組織する上での大きな自由裁量権を認めており、学校ごとにどのような教育理念に基づいて教育活動を行うのか、教材選択や学級編成など、どのような方法で授業を進めるのか、などの点で、多種多様な教育実践の自由を認めている。その結果、とりわけ、1960年代末以降、古い画一的で権威主義的な授業ではなく、子ども一人ひとりの個性やニーズや学習のテンポに合わせた教育実践に積極的に取り組むオールタナティブスクールなどが爆発的に増加した。そして、くどいようだが、そういう学校も全て他の学校と全く同等の教育費で運営されている。

このことは、子ども(保護者)の立場からすると、学校選択の幅が極めて広くなることを意味している。無償で、自分に最も相応しい(自分の発達を最も効果的に進めてくれる)学校を選択できるのである。このように、自分の性質に最も寄り添って、発達を丁寧にサポートしてくれる学校を選ぶことができれば、学びそのものが楽しく効率的に行われるようになり、家庭で宿題に時間を割いたり、塾に行ったり、家庭教師に着く必要も全くない。実際、オランダでは、塾や家庭用市は極めて稀だし、小学生の間は、宿題を出さないのが普通である。[註4]

[註4]その背景には、日本のように、高校進学や大学進学の度に、入学試験で志願者が振り落とされるという、人間を振るいにかけるような学校制度ではないことがある。オランダの学校は、それぞれの子どもの期待される発達のレベルによって、最低限の期待値を達成できるように指導することが学校の義務であるとされているし、仮に、精神的に不安定になりがちな思春期に大学進学の進路に入れなかったとしても、本人が希望すれば、再挑戦する道がいくらでも開かれているという事情も、日本とは全く異なる。それが、受験勉強中心の学力偏重主義に傾くことを防止している。

>2.全ての子供の教育を受ける権利の保障

現在、アムステルダムなど、オランダの都市部では、14歳未満の人口の7割近くが移民だと言われている。いわゆるインナーシティと呼ばれる、都心に近い、質の低い住宅が集中している地域には、出稼ぎ移民が集住する傾向が強く、こうした地域の学校では、生徒人口の大多数が移民、わずか250人の生徒の国籍が数十カ国に及ぶという小学校が珍しくない。また、人権を尊重するオランダは、紛争地域からの難民受け入れにも積極的だが、たとえまだ正式な居住許可が降りていない「不法滞在」の地位であっても、義務教育年齢の子を持つ親は難民収容施設から子どもを学校に通学させることが義務付けられている。すなわち、難民であっても、就学の権利(発達の権利)が保障されている。同時に、そういう子どもと家族の個人データを学校は外部に漏らしてはならないという規則まで設けられており、難民の子どもが不当な差別や待遇を受けないように保護している。

移民や難民の子どもたちに対しても、義務教育年齢である限り、国は、オランダ人の子どもと全く同額の教育費を支給している。そればかりか、普通の子どもに対する資金以上の教育費を学校に支給して、少人数クラス、コンピューター等の機材の拡充ができるようにし、オランダ語強化に力を入れている。つまり、これらの子どもたちが、オランダ語が母語でないという理由で、オランダ人の子どもたちから遅れを取り、本来潜在的に持っている力を引き出されないままに終わることがないようにしているのである。

実際、このような移民集住区の学校に行くと、モロッコやトルコなどのイスラム系の国や、スペインやギリシャ、東欧諸国など、不況のために失業し出稼ぎにきている親の子どもたち、また紛争地であるシリアやイラクからの難民の子どもたちなどが、コンピューター室で一人ひとり個別にデジタル教材を使って学習し、数人ずつの小グループでオランダ語の個別指導を受け、特別支援教師が管理する発達モニターや心理テスト、家庭事情などのデータをもとに、それぞれの子どものニーズに合わせた学習指導をしている。

また、移民や難民の子どもが大半を占める学校では、母親学級が行われていることが多い。お互いに違う国からきている、オランダ語もよくできない母親を定期的に学校に招き茶菓を置いたテーブルを囲んで行われる教員たちとのインフォーマルな交流、学校の設備や行事に必要な活動への参加勧誘を通し、文化的にもオランダ社会になじまない外国人の親たちが学校に気軽に来れる機会を作って、子どもと教員と親からなる「学校共同体」が育つように、市が資金を提供してこうした学校を意図的に支援している。

母語がオランダ語ではなく家庭でオランダ語を話していない移民や難民の子ども達は、6歳で読み書き算数を学び始めるまでに、オランダ人の子どもとの間に大きな格差が生じてしまう。そのために、国は、地方自治体に早期幼保一貫教育のための特別資金を支給し、2歳から週に4回、半日の就学前教育を無料で受けられる仕組みを作っている。そこでは、主として、子どもたちは、自律的な生活習慣を身につけ、遊び活動を通して、日常的に経験できるテーマごとにオランダ語の語彙を自然に増やしている。低所得者の親にとっては、有料保育とは異なり、週に半日4回の無料保育を受けられることは、仕事との両立のためにもありがたい。

さらに、低所得者や低学歴者が集住しがちな地域の学校には、定期的にスクールソーシャルワーカーが訪問し、なんらかの家庭の事情が子ども達の発達に悪影響を及ぼしていると考えられる状況を学校職員からのシグナルで拾い上げ、そういう子どもの保護者を学校に招いて、公的支援にアプローチできるようにアドバイスをしている。もちろん、この費用も、一般教育費とは別に設けられた資金として、市が負担している。

>3.塾産業・教材市場に毒されることのない学校

日本の場合、在日外国人およびその子弟に対する差別問題が、今も後を立たない。しかし、外国人どころか、それ以前に、日本人社会内部でも所得格差による教育格差の問題が明らかに存在している。それは、学歴社会と受験競争を理由にすっかり蔓延ってしまった塾(家庭教師)文化、それに伴って、家庭や塾などで使用される通信教育その他の教材産業が行う営利活動が、その直接の原因となり、事態の悪化をさらに煽っている。

オランダでは、小学生には宿題を出さない慣例がある。中高生でも、読書課題、テーマ学習での調べ作業、定期試験前の若干の試験勉強などを除いては、反復練習などの宿題はほとんどない。もともと、学校で学ぶべき課題は、学校にいる間に終えるのが当然で、それを家庭に持ち帰るということは「規定の時間内に終えられない」のだから良いことではない、という通念がある。もちろん、家庭での余暇の時間の過ごし方は、学校での勉強とは異なること、遊びや趣味の活動、家族友人との交流によって社会性や情緒の発達を促すことに意味があるという常識も、オランダでは未だに保護者の間に当然のこととして浸透している。

他方、学校で使用されている教材の種類は、いわゆる日本の検定教科書とドリルというような、紙に書かれた教材に限られてはおらず、カード式のゲーム感覚でやれる教材、木製の手にとって触って理解できる教材、デジタル教材など、脳の刺激を促す運動教材など、極めて多岐に渡っている。それは、子ども達の学習を効果的に進めるには、紙に書かれた教科書とノートだけでは不十分であるという意識が教育者の間に常識として定着しているからだ。

学校に支給される教育費の中には、こうした多様な教材を購入するための資金が十分に組み込まれているので、学校は、学習困難な生徒のニーズに合わせて、定期的に新教材を購入することが容易にできる。移民の子弟が一定の比率を上回る学校には、特に追加資金が支給されているので、コンピューターや視聴覚教材も充実している。今や、オランダの学校のどこに行っても黒板やホワイトボードを使っている教室は一つも見当たらないほど、デジタル機器の利用率は高い。これは、教員の研修授業で模造紙や色紙を黒板に切ったり貼ったりして苦労している日本の様子とは雲泥の差だ。

なぜ、オランダの学校では、教材や設備がこれほど充実しているのか。それは、一つには「今学校に通っている子供達は、20年50年後の時代を生きて行くのだから、最新の機器を最大限に使っても十分とは言い切れない」という気分が教育界にあることと、もう一つは、「学校で使用するものこそ、よく選別された最高の質のものを使っておかなければ、家庭の所得に差によって子ども達の機会に差が生じるから」という考え方があることだ。実際、10数年前に子供達のコンピューターの使用が普及し始めた頃、「コンピューターがない貧しい家庭の子どもでも他の子に遅れることがないように、本校には貸出できるノートパソコンをこれだけ用意しています」と胸を張る学校がいくらでもあった。

学校がこのように子どものニーズにあった教材を使って教えることは、教育監督局の監督基準の中でも最も重要なもので、落ちこぼれを放置すれば、監督局の評価は低くなり、この評価はインターネットで公表されるため、この学校に通学を希望する生徒が減り、結果的に廃校処分を取られることとなる。

>4.公共の場としての学校への施設投資が大きい

さらに、オランダの教育界では、この数年、教育学的な環境づくり、ということに力を入れてきている。学校での学びは、先生から「教わる」ものではなく、生徒自身が自発的に好奇心や学びの意欲を持ち、主体的に学びに取り組むことが望ましい、との考え方があるからだ。「先生が教え、生徒は教えられるもの」と考える授業は子どもを受動的な人間にしてしまう。「先生はなんでも知っている人、生徒は何も知らないから教えてもらうしかない」という考えを野放図にしておけば、学校の中に権威主義を蔓延り、結果的に、主体的・自立的に社会に参加し、社会の問題に対してクリエイティブに取り組む市民は育成できない。

現職の教員に対しては、一人当たり年間7万円余りの研修費が支給され、常に新しい知識と技術を「学び続ける」ことを保障している一方、教員だけが教育を担う存在ではなく、校舎を中心に、学校という環境に学習意欲を湧かせる仕掛けを作ることに、力が入れられている。

その例として、教室や廊下などに、読書コーナー、図画工作コーナー、コンピューターコーナー、植物観察コーナー、ゲームコーナーなどを設け、教室の中の一つの席にだけ座って一日を過ごすのではなく、自分の企画に沿って、自分で場を選んで学ぶやり方が挙げられる。また、大きな建物の中に、保育施設、児童相談所、複数の小学校、体育館、障害者施設などを併設することで、施設同士、職員が交流したり、子ども達自身が交流する機会を設け、普段出会うことの少ない他者との出会いを通して、自分の属する組織の中だけに閉じこもって孤立するのではなく、オープンでインクルーシブな社会の中で、他者と交流しながら学び育ち続けることが促されている

オランダでは、校舎などの設備は、小学校から高校まで、公私立の別なく、市に提供義務がある。このように、公的資金で賄われる学校という公的施設を充実させることは、先に挙げたコンピューターの例と同じく、家庭において社会経済的に貧しい環境にある子ども達が、公共の場においては、他者と同等、あるいはそれ以上に支援を受けて学びの機会を得ることを保障しているからにほかならない。

===================

◆終わりに

===================

本稿で紹介してきたオランダの公教育における教育格差防止の仕組みは、そうは言っても、現在、経済好況期だった1990年代に比べると、縮小傾向にあり、緊縮傾向が見られることは否めない。たとえば、かつては、親がオランダ語を話さない、あるいは、親の学歴が低いと言った社会経済的ハンディキャップを持っている生徒に対しては、オランダ人の生徒に比べ、一人当たりの教育資金が最大1.9倍まで出ていたが、この制度は、数年前に廃止され、現在では、個別の子ども単位ではなく、学校単位で、生徒人口に占める移民の率が多い学校への特別追加資金を支給する形に変わっている。

また、親の所得の差にかかわらず、18歳以上のすべての就学者(大学や専門学校への就学者)に支払われる奨学金は、以前は、10年以内に学位を取得すればその期間継続して受給できたが、現在では、規定就学年数だけになっている。その結果、以前は、一旦入学した学部が自分の適性にあっていなければ、在学中に学部変更をすることも可能だったし、複数学部を専攻して時間をかけて大学を卒業する学生もいたが、現在ではそうしたゆとりがなくなり、学生たちの間には不満も多い。

しかし、おしなべて、日本のように、本来、国の公教育体制下で行われているはずの学校教育が、子ども一人一人の発達の権利を保障するべく、多様な創意工夫ができるように資金援助を受けることもできず、学力発達の支援を、営利事業として行われている塾産業に丸投げしてしまう、という事態はオランダでは起きていないし、おそらく今後もそういう方向への発展はないだろう。日本では、学校教育に関しては、教員採用試験、検定教科書、教員再研修などと、厳しい規制を設けているにもかかわらず、塾や家庭教師や私企業の教育産業の営利活動に関しては、教育学の素養がない経営者の事業にも、教育学的に良好であるという保障のない塾や家庭教師の活動にも、国の規制は全くない。

企業の営利活動にそれだけの自由を認めるのであれば、なぜ、学校の活動がもっと自由闊達にできるものにしないのか、とさえ思える。そこには、「公教育」として行われる公共政策において、本来、国は何を保障すべきか、ということへの明確な理念がないからではないかと思う。そしてその結果、受験と学歴社会が放置され、それを良いことに、子どもと保護者を餌食にした営利活動が野放図に跋扈している。

こうした教育を食い物にした営利活動が、たとえ、国の経済の一部を背負っているとしても、やがて、昼夜なく反復練習とテスト技術に追い立てられた子ども達は思考力や想像力やコミュニケーション能力がないままに成人し、ましてや、そうしたチャンスを受けられない貧困層の子供達は、「負け組」として自己肯定感の薄いままに成人して行くことになるのだろう。こうした大人たちが、未来を切り開く経済を支え、成長を促す原動力になれるとは想像しにくい。

OECDの報告書が示している通り、子どもの発達の権利を、国が公的に保障しない国は、やがて、経済そのものの成長を停滞させることになる。その気配は、危険を承知で原発再開を主張する人々、放射能の垂れ流しを知っていて見て見ぬ振りをする大人たち、世界中が脱原発のステップに入っているのに代替エネルギー開発への方向転換という英断を下せない企業家たち、さらには、批判をすることが社会に弾力的な力をもたらすという「言論の自由」の原理を実践できないメディア人たちなどがすでに象徴している。そして、それは、国の教育費予算が何%かという比率の問題ではなく、この国は、人類の未来と目先の営利とのどちらを優先しているか、というビジョンの問題、すなわち国民のメンタリティの問題であると思う。

(筆者はオランダ在住・教育・社会研究家)