【投稿】

トカラの離島出身教師の生涯<中>

——戦乱従軍のむなしい5年8カ月

羽原 清雅

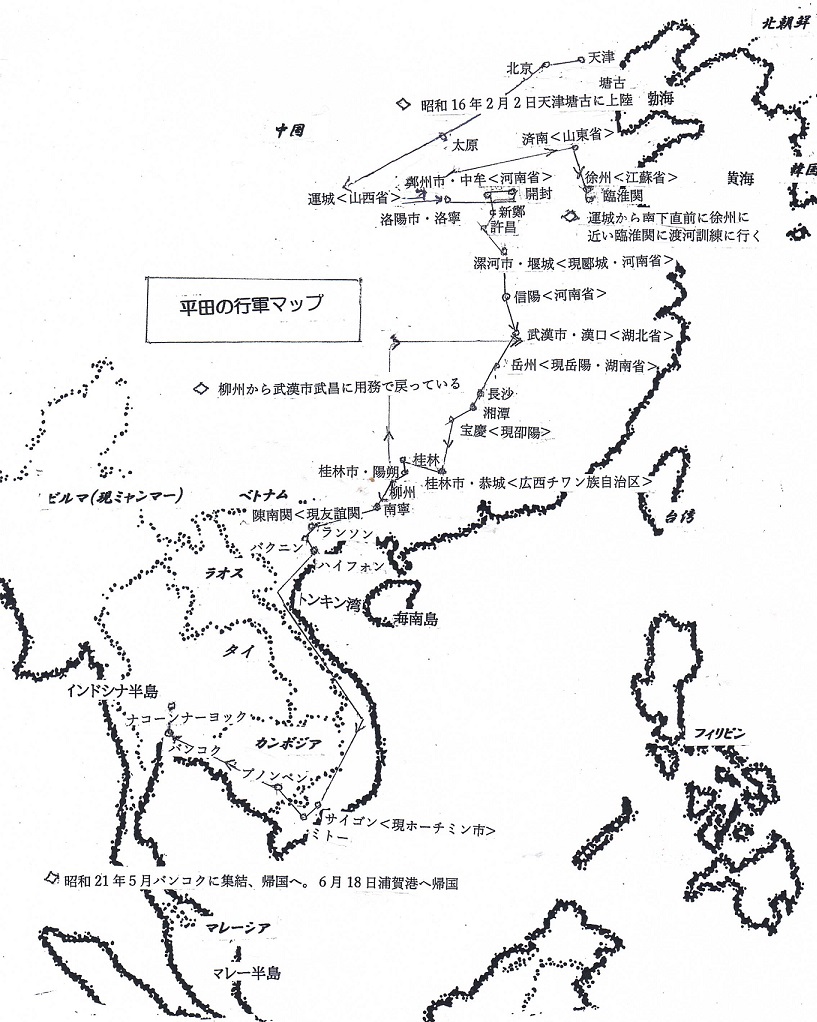

アジア・太平洋戦争が仕掛けられた約一年前に、陸軍の召集で中国大陸に行った平田松栄。やっと大学に入り、教育の道に進む寸前に応召にぶつかり、従う以外に道はない。休学して臨んだ中国大陸からインドシナ半島までの5年8カ月に及ぶ行軍はなにを残したか。殺戮という想像もしない場面に相次ぎ遭遇し、戦争のむなしさを知る。トカラの離島生活を出て、大都会を経験し、学業の道半ばの若者が、その戦時の苦闘を綴っていた。

<トカラの離島出身教師の生涯<上>はこちら>

*中国大陸第一歩から終戦に向けて

・1936・昭和11年 2・26事件

・37年 6月 第1次近衛文麿内閣成立<~39年1月まで>、7月 日中戦争開始(盧溝橋事件)、8月 第2次上海事件で戦火拡大、11月 日独伊防共協定成立、12月 南京占領

・38年 1月 「国民政府を相手とせず」との政府声明、4月 国家総動員法公布、5月徐州占領、10月 漢口、広東占領、11月 「東亜新秩序建設」の近衛声明

・39年 5月 ノモンハン事件<対ソ戦敗北>、7月 国民徴用令公布、日米通商条約廃棄を米声明、9月 独がポーランド侵入<第2次世界大戦開始>

・40年 3月 汪兆銘が南京<親日>政府樹立、4月 米・みそ・醤油・砂糖など切符制に、6月 独、パリ占領、7月 近衛内閣再登場<~41年10月>、9月 北部仏印に日本軍進駐、日独伊3国同盟、10月 大政翼賛会発足、11月 大日本産業報国会発足

・41年 4月 日ソ中立条約、6月 独ソ開戦、7月 日本資産凍結を米英通告、南部仏印に日本進駐、8月 対日石油輸出を米停止、9月 御前会議で10月下旬の対米英蘭戦争準備の完成決定、10月 東条英機内閣成立<~44年7月>、12月 真珠湾攻撃、対米英蘭に宣戦布告<太平洋戦争開始>

・42年 1、2月 マニラ、シンガポール占領、4月 翼賛衆院選挙、6月 ミッドウエイ海戦<日本軍敗色強める>

・43年 2月 ガダルカナル島撤退、5月 アッツ島全滅、9月 イタリア無条件降伏

・44年 6,7月 マリアナ沖海戦で海軍の航空戦力の大半を失い、サイパン島全滅、8月 学童疎開実施

・45年 4月 米軍、沖縄本島上陸、7月 ポツダム宣言発表、8月 広島、長崎に原爆投下、ソ連の対日宣戦布告、ポツダム宣言受託し終戦へ

*着任後の任務

トカラの宝島を出て、東京で苦学の途中で陸軍に召集された一兵卒平田松栄は昭和16年2月、河北省の玄関とされる天津の塘古の港に着く。そこから列車で天津ー北京ー石家荘を経て、数日をかけて任地の山西省・運城の北支派遣の第37師団司令本部に着く。運城は、歴史家の司馬遷、思想家の荀子、三国時代の武将関羽らの出身地だという。

任務の駐屯地は、中心部である運城の山手に入った黄河に近い九源山あたり。その任務は、駐屯地の警備にあたる衛兵と、1,2カ月交代の陣地勤務。

8月には、連隊本部の庶務課受付係となり、仕事は受付や郵便物の検閲など。「本部勤務は安全地帯で、しかも殆どが事務屋(文官)で、戦闘意識は持っていなければならなかったが、・・・戦闘行動には縁が薄かった」、「入営以来新聞さえ読んだこともなく、全く娑婆から隔離された別天地であった」。

たしかに16年3月から18年の夏までに14回の作戦があったが、実戦に参加したのは1回だけだった。この間の戦死は178人、この地の3年間の英霊は460人だった。

しかし、先に書いたように、初年兵の訓練として、八路軍(共産軍)の捕虜を縛り付けて銃剣で刺殺させるといった、いわば残酷さになじませるようなつらいこともあった。「軍幹部は国際法など解っているのか疑った」と、彼は記録に書いている。

また平田は、「持てる国(有資源国=当時4億の民と鉄鋼、石炭、綿)と持たざる国(無資源国)」の格差が戦争の根っこにあり、ここに戦争の無理があったことを何度も説いている。彼の持論でもあった。

そして、「職業軍人を養成する士官学校出身者が第一線部隊に少なかったこと」に問題があったとして、「上層部隊には陸士、陸大出身者がいたようであるが、中隊では幹(部)侯(補生)出身の予備役将校、特別志願将校が殆ど」だったために、平田の同年兵で幹侯に進んだ者のほとんどが戦死したとして、『再び戦争という手段で、国際間の問題を解決するような馬鹿な真似はすべきでない』と述べてもいる。

「(政府は戦争の)不拡大と言いつつ、戦線は中国全土に広がり、今また英米と事を構え、兵の生命鴻毛よりも軽し、ああ悲しきかな、日々に積もる戦友の屍、銃剣(軍)の一徹如何ともし難し」

昭和18年入営の新兵の銃は、教練用に使われていたもので銃口は錆びだらけで、命中率が悪く、三七短剣の鞘は竹製、水筒も竹筒で、「『持てる国と待たざる国』の差が歴然としてきた」とも書いている。現場では、個々の事実が見えて、戦力の衰えを実感できるのだった。

*いざ南進

昭和19年2月ころ、北支方面隊は師団を改編増強して、華中を経て華南へと転進する。この1号作戦は、残された記録によると、支那派遣軍の7%に当たる5万1千人、軍馬1万3千頭、戦車装甲車794両、火砲1551門、航空機154機、自動車5550両で、日本陸軍史上初の大兵力だという。片や、中国側は航空機470機に支援された兵力100万人。

兵隊には、どこに行くか、どんな作戦かも知らされず、中隊長さえ全体の行動は知りえない。「軍は機密保持のため事前の行動は絶対に告げなかった」、「ただ黙々と歩き続けるのみであった」。

平田の部隊は歩(兵)227連隊。南下に先立っての任務は大陸では必要な渡河の訓練だった。長らく駐屯した運城を軍用列車で出て、山東省済南、江蘇省徐州を経て淮河に臨む臨淮関に着いた。ここで野営をしつつ、黄河の渡河訓練をした。幅広く流れも速い黄河を渡ることは難しく、渡河専門の機材を持つ工兵の部隊と組んで演習をするというのだ。

演習の傍ら、いろいろな川魚をとる楽しみがあり、また鯉の洗い、鯉こくなども楽しんだ。待ち構える難行苦行に備えるかの邯鄲の夢のひとときだったのだろう。

部隊はその後、河南省開封市に集結することで、4月8日に運城を出て興隆<不明>に向かった。人員約1万3千、軍馬4346頭、火砲、車両などが集まり、平田たちも夏服、糧秣、武器、弾薬をもらい、傷んだ軍靴を交換、地下足袋と靴下10足の配給を受けた。甘味などもあり、その物資の豊富さに、北支の兵站基地とは大違いと驚いてもいる。

そして4月12日から、河南省鄭州市の中牟での渡河である。平田たちの歩227部隊は18日、山砲隊の援護、歩兵・工兵の連携によって渡河すると、すでに先発隊の陣地攻撃が始まり、銃声が聞こえて、「敵前であるという感じがし、気を引き締める」。「黄河の濁流は泥水が渦を巻いて流れており、落ちたら最後、いくら泳ぎが達者でも泳ぎ渡ることは不可能」と言われた。「あの時の緊張は今でも忘れられない」。4月でも黄河はまだ寒く、水しぶきをかぶり緊張し、体は凍った、と記す。

*苦衷の行軍

渡河後、鄭州市に向かう。日本軍はすでに1938(昭和13)年5月に江蘇省の徐州、10月には湖北省の漢口(武漢)、広東を占領して意気が上がっていたが、その後の戦線は次第に中国軍の巻き返しが強まり、厳しい状況を迎えるといった状況にあった。

この進軍の途中、多数の中国兵と遭遇、敗退する敵を追撃したが、相当苦戦したという。この「ハプニング」(平田による表現)は、ひとつは攻撃開始時刻の変更だったが、それが下達されていなかったこと、第二は歩兵砲隊の一部が敵陣深く突っ込みすぎて、中国軍に包囲され、火砲以外には帯剣のみのこの隊が全滅、連隊砲の1門が奪われたこと、だった。

戦後の隊長の反省が、平田によって紹介されており、それは「私の指導の欠陥として反省していたことだが、いつも支那軍を小馬鹿にして戦闘に臨んでいた。連隊将兵の九州人的性格、積極果敢性に反映し、各種の作戦でいささか突っ込みすぎて危ない場面もあった」というものだった。

平田の部隊は、鄭州から師団本部のある新鄭に進出、空襲を避けて殆ど夜行軍。各人の携帯食料はすでになく、各部隊も宿営地に着くと食糧の徴発に出る。野菜、鶏、鶏卵、米、うどん粉、蜂蜜、たばこ・・・「師団は物資収集隊を編成し、周辺の地区から現地物資を収集する有様で、これが日本軍の現状であった。・・・日本の兵隊は飢えを忍んでの戦であった」。

大陸戦での事例には、こうした地元住民のなけなしの食料などを強制的に徴発、つまり強奪する行為が記録として数多く残されている。日本軍は、前線での糧食などは現地調達が基本のような姿勢だった。兵站は、食料はもとより人員、兵器、物品の配給、衛生管理、施設確保などの任務を負うが、もともと戦闘第一で良しとし、予算等の負担の多い兵站業務は二の次になりがちだった。

日本軍特有の精神第一主義とともに、兵士個々の生命に関わるバックアップについては軽視されがちだった。遺骨の収集を重視せず、天皇に捧げた命、靖国神社に祀られる栄誉などとカモフラージュするのも、兵士の生命の軽視から発しているのではないか。平田の思いに補足しておきたい。

*残虐

鄭州、新鄭から許昌に進撃、5月1日占領。許昌には、高さ4メートル・1キロ以上を囲む城壁、幅30・水深2,5メートルの水壕を持つ古城があった。後漢の武将曹操が遷都したものだという。この城攻めで、平田の部隊から50人の戦死者、149人の戦傷者を出した。

さらに、次の漯河市の堰城(現郾城)を経て洛陽市の洛寧へ向かう。地図による南下の道筋からすると、やや逸れて西の方向に進む感じだが、狭い地域の地名は手元にある粗目の地図ではトレースできない。平田の手書きの地図に従うと、堰城―襄(壌)城―宝豊-半礼―上店―木柵関―洛寧の道筋である。当時の記録では、5月というのに季節外れの豪雨、異常な寒気で、別の部隊では凍死者166人が出たというほどの厳しさだったという。それに1200メートル以上の尾根は急な坂道が続いていた。

平田が引用する当時の戦記によると、部落の入り口に中国軍の歩哨を見つけたことで、軍はすり鉢の上から部落を見下ろすような場から重、軽機による攻撃を開始、「籠の中の鼠のように逃げ回り、もはや血の海地獄と化した部落に中隊がなだれ込んだ」。退却してきた約300人の中国兵で、遺棄死体80体、捕虜40人、軽機7丁、小銃26丁の「戦果」のほか、多くの村民の無残な死体があちこちに散乱していた。平田は「このような女子供を始め非戦闘員の死傷は誠に哀れで、戦争のむごたらしさを感じた。死臭の漂う木柵関(部落)を避け、付近の森の中で夕食を取った」と書く。

このあとも、1000人ほどの中国兵を撃破、陣地も攻撃し、掃討を続けた。「疲労は極度に達し、睡眠不足と空腹で士気は落ち、各人携行の手榴弾で自爆する兵も出た」。173名の中隊は30-50人ほどに減っていた。落伍兵は収容せず、弱兵収容隊に任せて前進したためだった、と言う。空腹で、畑のイナゴさえ採られつくされていなくなるほどだった。「どの部落に行ってもすでに、敵味方両軍に荒らされ、何一つ徴発するものもなく、空腹を抱えての行軍、しかも兵たちは軍靴の底は取れ、布製の支那靴を縄で結び付け、夢遊病者の如く歩き続け、眠りながら歩き続けた」。

平田は書く。「今、軍拡問題で世界は揺れている、その尻馬に乗り、日本を誇示しようなどと言う考えは厳に慎むべきである」。

4月15日に鄭州市中牟での渡河に始まり、6月中頃に堰城に到着したことで、河南全域にわたった、いわゆる京漢作戦にひと区切りがついた。作戦期間60日、人員51万人、馬匹13万頭、戦車装甲車794両、火砲1551門、航空機154機、自動車1万5551両が動いた。「支那派遣軍の79%の兵力が河南全域で荒れ狂った」という。平田所属の37師団の戦果を記録に見ると、戦死1500人、戦傷4500人を出した。10万分の1の地図上の距離を1,5倍して算出すると、全行軍距離1020キロ、1日平均17キロ歩いた。連隊級での作戦回数は21回、作戦行動の機関の遭遇戦も加えると30回前後だった、と言う。ここで、6月17日までの5日間、休養が取れた。

*さらなる南下進軍

6月17日夕刻、河南省漯河市の堰城を出発、夜間20キロほど歩き、朝食後昼まで木陰や家屋の軒先で寝込み、午後に飯盒炊爨して夜の行軍準備にかかる毎日だった。副食として、地中に埋められた甕を掘り当て、そのなかの半熟になった鶏卵がご馳走だった。本来、地元住民たちのものであり、徴発という盗みだった。

信陽までの190キロを進み、27日に到着。南九州あたりに似た水田では水牛を使って田を耕す農夫の姿が見られ、郷愁を誘った。10日ほどの露営では、小川や池で川魚を取り栄養を補給したり、水浴を楽しんだりした。水浴中に空爆があり、河岸の草むらに逃げ込む者もいた。

平田は学校の用務員の時に覚えた謄写刷りの技術が役立ち、戦闘詳報を印刷した。そのとき突然、初めての飛行機の機銃掃射があり、ちょっとした音にも敏感になっていた。

信陽から武漢市(湖北省)の漢口に向かうが、これは無蓋貨車(自動車)での6時間の輸送だった。揚子江北岸にある武漢、漢口は長い歴史のある地で、揚子江中流最大の都市で、久しぶりに見る「ビルの立ち並ぶ繫華な街」だった。今は武漢市と呼ばれるが、「武漢三鎮」と言われるように武昌・漢陽・漢口の三つが一体化した都市だ。武昌は政治、漢陽は工業、漢口は商業といった個性を持つ。武漢の夏は、南京、重慶と中国三大暑熱の地と言われた。

平田はここで6月1日付の伍長任官となる。「まだ同年兵で上等兵、兵長が半分以上いる中で、任官は光栄ではあったが、別に嬉しくもなかった。ただ、責任が重くなるなあ!との感が強かった」。4年兵は満期ということで予備役に編入されるが、軍務はそのままだった。

宿舎は武昌の、廃校同然の武漢大学の教室。ここでは、兵馬の休養、兵器・装具の整備があり、熱地作戦用の被服や軍靴が支給された。日中は40度を超し、昼の照り返しが消えず、寝苦しかった。「この頃、米軍機の空襲が激しくなり、B29の編隊の曳光弾が花火を見るようで、宿舎の二階から毎晩見物していた」。武昌の日本軍弾薬庫に命中、爆発、流れ弾丸が四方八方に飛び散ったという。

8月3日、武昌の駅を出発し南下、岳州(現岳陽)に集結した。さらに15日以降、湘江沿いに長沙-湘潭―宝慶(現邵陽)へと南下を続けた。真夏の炎天下の行軍は厳しく、日射病に倒れる者も出た。帽子のなかに木の葉をいれたり、木の枝を背嚢から頭上に掛けたりした。食糧も、先行の部隊に「鶏、豚、野菜などを食い尽くされ」、たまにわずかな家畜類が手に入る程度で、相変わらず補給はなく、地元中国人からの自己調達だった。

長沙は、湖南省の省都。1975年ころ、同省の馬王堆で紀元前2世紀の前漢時代の墓群が見つかり、2200年前の高度の工芸品や老婦人の遺体が完全な状態で埋もれていたことでも知られる。ちなみに、長沙と鹿児島市は友好都市である。

ここでは連日、米機P51が飛来、「銃爆撃を繰り返し、道路上には友軍の自動車、貨車などの残骸が散見された」。親子爆弾で、一発が爆発しても残る一発は時限爆弾で、いつ爆発するか、わからない代物だった。

*食糧徴発で負傷

平田の不運は8月下旬、湘潭を出て携行食糧が尽き、5人で食糧の徴発に行く途中にあった。ある「部落に入ろうとしたとき、丘の稜線からパンパンと小銃弾を撃ち込まれ、その場に伏せたところが左足を棒切れで殴られた感じがし、後ろの兵が『班長殿、足を』と叫んだ、初めて負傷に気づき兵たちの伏せている草むらまで転がっていった」。兵から応急手当てを受け、肩を借りて帰隊した。患者収容隊送りとなり、弾が残っていないか、傷口をさらに開いて綿棒で探られた。麻酔なしの治療で、「痛いこと、飛び上がるほど」だった。貫通して弾は残っていなかった。

地元民の家の土間で毎日、食塩注射(点滴)し、傷を消毒した。「幸い軽傷で1、2か月で前線に復帰できるだろう」とのこと。その間、2カ月余。宝慶を攻略し、広西省(現広西チワン族<壮族>自治区)の恭城を占領後、陽朔で大休止した原隊に11月3日復帰した。

*桂林からインドシナ半島へ

復隊後の11月7日、陽朔から桂林の攻略に向かう。桂林は山水画を思わせる奇峰奇岩の観光名所。桂林城の攻撃は、日本軍の参加部隊が多く、15日昼には攻め落とした。この戦闘で、全体で69人が戦死、このうち平田の部隊で39人だった。平田の部隊の捕えた俘虜は6000人、ほかの隊でも3000人に及んだ。この俘虜のどれほどが殺害されただろうか。

ここから、平田たちの部隊はそれまでの支那派遣軍から印度支那駐屯軍(ベトナム)に編入される。日本軍はすでに日独伊3国同盟決定の3日後の40年9月に北部仏印に、さらに対米交渉難航中の翌41年7月に南部仏印に進駐していた。対中国戦が泥沼化して見通しもつかず、ただドイツ軍がパリ占領などの余勢を駆って、フランス統治下にある軍事力の弱いインドシナに「転進」したのだ。

終戦を迎える前年の昭和19(1944)年11月末、南下する途中、現武漢市の武昌に残してきた公私の行李を整理するため、他の部隊から派遣された約30人とともに、10数両の自動貨車(6輪トラック)に分乗して、今のチワン族自治区の柳州から武昌に向かった。このあたりの事情は、平田の記録に書かれた意味合いがよくわからないので、省略する。

この北紀行の途中、郷里の先輩に遭遇、話し込む時間もなく分かれたが、復員後に彼の死亡確認の通知が来たものの遺骨はなかったことを聞かされ、びっくりしている。

筆者(羽原)は、日本軍には遺骨収集、保管、送還の機能がなく、徴兵の義務は課すが、亡くなれば靖国神社に送り込むだけで、遺体、遺骨の面倒をみない冷たさに怒りがある。いまだに戦没者の半数の遺骨は未帰還のままだ。国家のため、という犬死のシステムでいいのか、と思わざるを得ない。

所属部隊は終戦を迎える半年余り前の昭和20年1月上旬、インドシナ半島(現ベトナム)に近い南寧市に向かった。南寧からベトナム国境まで160キロの近さ。

北紀行から戻った平田たちは3月下旬、鎮南関(現友誼関)を通って国境の街ランソンに着き、本隊に合流した。「『いよいよ中国の地ともお別れだ』『本当に遠くまで来たものだ』と話し合いながら、これから先の行動に思いを馳せた」。そして、現在のベトナムの首都ハノイに近いバクニンに南進した。

*インドシナ情勢

ここで、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマー(旧ビルマ)の複雑な歴史に触れておこう。

統治状態の弱かったインドシナ周辺では、阮王朝ベトナムと進出を狙うナポレオン3世のフランスとの間でコーチシナ戦争(1858-62)が起き、フランスはサイゴンを占領、さらに南部を制圧。1887年にはフランスがラオス、カンボジアも含めて、仏領インドシナ(連邦)とした。

1940年9月に北部仏印、41年7月に南部仏印に日本軍が侵入。これに対抗して米英蘭3国は日本の資産を凍結、石油・屑鉄の輸出を禁止する。日本は追い込まれて、近衛からバトンタッチした東條内閣が、その12月に真珠湾攻撃を機に太平洋戦争に踏み切る。

ちなみに当時のベトナムはおおまかに、北部(ハノイを中心とするトンキン=東京)、同北中部(アンナン=安南)、同南部(コーチシナ=交趾支那)に分かれていた。

40年のドイツのパリ占領により、フランスにはドイツ側の傀儡となるヴィシー政権が樹立され、そのためインドシナではドイツと連携する日本の統治が進む(40年6月日本はヴィシー政権を承認)。そのなかで、敗戦前の日本のもと、45年3、4月には3国がベトナム帝国、カンボジア王国、ラオス王国として独立する。

ただ、日本統治下の1944年10月―45年5月に、ベトナム北部では40万―200万が餓死したといわれる大飢饉に襲われ、日本軍が米などの食糧を奪ったとの話も残されている。

日本のインドシナ半島進出は大陸戦の不調のほか、この地から米英から中国国内に食料や兵器類を送る「援蒋ルート」があり、ここから蒋介石軍に武器、食糧などの戦略物資が送り込まれるので、これを抑えたいという任務も大きかった。

ベトナムの地は、7世紀の唐の時代から中国の支配下に置かれ、時に内乱を起こして独立を試みた。平田は自らの記録に「ベトナムは国を守るため一千年に亘り息の長い反抗の戦いを続けてきた。必要とあらば更に一千年も戦ってみせる」との戦記からの引用を残している。とはいえ、1940-45年に日本の支配、それ以外の1800年代後半から1954年まではフランスの統治、そして第2次世界大戦後の54年以降は南北の民族対立、加えて59年ころから激化するアメリカ登場による1975年に至るベトナム戦争を抱えるなど、想像を超える不当な支配を受けていたのだ。

こうした長い戦乱状態は、どれほどの犠牲者を出したことか。どれほどの苦痛と悲しみをもたらされたものか。「戦争」を生み出す権力の姿勢、追随しがちな大衆のもろさ——残酷な歴史は終わることのないものなのか。

*敗戦を迎える

平田の動きに戻ろう。

彼らが武昌から戻りインドシナ側の鎮南関を越えたのは終戦5ヵ月前の3月中旬だった。すでに原隊はインドシナの地に進んでいた。そのころ進駐してきた武装集団の日本軍の様子を、戦記の筆者は次のように書いている。平田たちはそのあとの到着で参加しておらず、以下は戦記による引用である。

「行列はひどい身なりをしていた。弊衣破帽、帽子もなく鉢巻きをしていたものもおり、軍服はボロボロで風化したかに見え、膝や肘の抜けた部分を支那木綿で雑巾を張りつけたように繕っており、足には軍靴のかわりに支那靴を草履にして縛りつけるなど上から下まで満足な服装をしたものは一人もいない。なかには馬のしっぽにぶら下がりふらふら歩いているものもいる。きちんとしているのは武器だけで、銃、砲は光っており、・・・近付いたのを見ると渋茶色に色あげされた顔 顔 顔、どれを見ても髪や顔の髭が伸び放題で眼だけが鋭く光っている」。「これが初めて仏印に進駐してきた時の現状であった」。

仏印攻略の最大の難関はサイゴン地区の3つの要塞で、これらは仏印軍が4年がかりで構築したもので、それまでの中国での陣地とは比較にならないほどの重火器装備の強固な要塞だった。進駐したばかりの軍には、要塞などの状況はわからず、情報集めに苦労する一方、フランス軍側に対抗して日本側についた「仏印軍は外面的には親日を装っていた」ので、スポーツなどの交流、会食の相互招待、華僑商人に化けての陣地偵察など情報収集に努めた。要塞は堅固ながら、フランスの指揮中枢の将校、下士官は10%だが、兵隊は外人傭兵10%と現地ベトナム(安南)人80%で、弱点と言えば弱点だった。3つの要塞は3月10-12日には占領した。この3日間の戦闘で、ここを攻めた37師団の犠牲者は189人、負傷者500人近くだった。「フランス軍勢力はベトナムから消え、安南人は独立の機来たれりと日本軍の決起に拍手をもって」讃えた。

*許されざる事件

この作戦時に俘虜虐殺事件があった。「国際法上許されざる行為」と平田は書く。ランソン要塞の陥落で仏印軍3000人の投降兵のうち、300人のフランス兵を「処断」したのだ。この事件で、現地のフランス軍の軍法会議は日本兵20人を裁判にかけ、処刑した。これについて、戦記で「戦場でありがちな戦闘行為」「日本軍的な性格の一表現」と書いたことに、平田は、軍幹部は国際法など知ってか知らずか目に余る行動が往々に見られ、激戦のあとには狂気に満ちた行為に出がちだとしつつも、「反省すべきことである。戦場心理と言おうか、常に冷静さを失わないことである」と書く。

*インパール作戦敗退後 3月

平田の属した3 7師団長がジャカルタの司令官になり、後任に来たのが支那派遣軍参謀副長だった中将佐藤賢了だった。佐藤は38年、衆院の国家総動員法の委員会に説明員として出席、長々と説明や信念を述べ、議員から「やめさせろ」などのヤジが飛ぶと「黙れ!」と一喝、退場のあとで杉山元陸相が陳謝するという注目の事態があった。佐藤は東条首相に近く、その失脚とともに中国に飛ばされ、戦後はA級戦犯になるが、勾留10年後に釈放されたという人物。

そのころ、ベトナム(仏印)、タイ国境などには、イギリス領のビルマからインドへの攻撃に失敗した「丸腰の敗残兵同然の兵たちが流れ込んできた」。いわゆる作戦自体が無茶苦茶だった、と言われるインパール作戦を生き残った兵隊たちの群れだった。

43年3月にビルマ方面軍(川辺正三司令官)が設置され、ビルマ独立義勇軍も参加して攻略が進められたが、無理に無理を重ねた態勢で、とりわけイギリス領インドのインパール作戦では、司令官牟田口廉也率いる第15軍が無理な攻撃に入り、「78,396名の兵力は29,476人になり、ついに敗退し敗残兵となって我々の目の前にあらわれた」のだ。

平田の歩227部隊も、タイ進駐を下命し、5月初旬に鉄道輸送で、ベトナム北部のハイフォンからサイゴン(現ホーチミン市)を経てメコン川のデルタ地帯のミトーで下車した。この走行距離は2440キロ。ミトーから船で420キロ先のカンボジアのプノンペンへ。さらに、ここから鉄道でタイのバンコクまで930キロ。バンコクからは100人ほど乗せた曳船でメナム河上流に向かい、25日にナコーンナーヨックに着く。

ここからビルマに向かい、北へ6キロほどの山地に陣地を作り、ごく簡単な現地風の兵舎を作った。ここでは、飯盒炊爨だったが、主食、副食の配給として燻製の肉、塩干魚、粉の醬油などがあった。また、「熱帯の果実のパパイヤ、パイナップル、ドリヤン、マンゴウ、バナナなどの果物も多く、久しぶりに満腹感を味わった」。「火砲、軸重などの馬、兵器などの輸送は大変であった。途中、野営などもあり、馬具、兵器などの積み下ろしなど兵の苦労は想像を絶するものがあった」。

ただ、米英軍の上陸に備えてすでにマレー半島を南下している部隊の反転がうわさされるなど状況は悪化、平田たちはバンコクで待機することになった。

*終戦を知る

8月15日、「陛下の玉音放送があるから」と伝えられ、「何の放送か、といぶかった。一度も負け戦をしたこともなく、破竹の勢いでここまできた将兵たちには敗戦など予想だにしなかった」、「夢想だにしなかった降伏に皆、無念の涙で黙りこくって、ただぼう然としていた」、「しかし、一方兵たちは兎に角戦争は終わったのだと、ホッとしたものである」、「これからどうするか、身の振り方など気になり、気がめいるのもむりはなかった」。

「8月16日から一切の戦闘行為は中止され、武装解除されて、我々の処遇が取り沙汰されはじめた。長い間愛用し我々を護ってくれた銃剣とも別れなければならなかった。・・・よくもまあ今日まで生きていたものよ!と体力と精神力と運の恵みをかみ締めることだった」。

平田たちは終戦後、タイ・バンコクで武装解除のうえ、各駐屯地で以前の指揮命令系統のまま自治を守り、英蘭軍による監視も、身体検査もなかった。武器は一ヵ所に集められ、石油をかけ火をつけて全部燃やした。丸腰の兵たちは、ナコーンナーヨックで自治の生活を始めた。山芋を掘り、バナナを取った。各人の趣味で陶器、石細工、墨などを作った。おかゆを炊き、どぶ酒も造った。ただ、外出は許されなかった。

昭和21年の正月も過ぎると、食糧の確保、趣味のクラブ、スポーツなど退屈することもなかったが、5月になると帰国の話も出始めた。

5月28日、バンコクに集結、港の岸壁でDDTの検疫を受け、船上の人となった。

6月18日、浦賀湾に入港、検疫で2日間足止めに。上陸後、引き揚げ事務所の兵舎に2泊し、新品の軍衣、軍袴、靴が配給された。ただ、兵舎に来た大尉がいきなり平田の頬に一撃を加えた。事情は分からず、戦争が終わったのに軍隊風を吹かす行為に、仲間たちは怒った。だが、先着の部隊で上官に対しての暴力事件が数件あったと言い、また問題を起こして復員に支障をきたしては、と思いとどまった。

「軍隊というところは矛盾の多いところであった」と平田は書いた。「幸いにして生き残った者たちが戦友の死を無にしないよう、再びこのような戦争のない平和の社会を築いて行かねばならないのである」。

戦記によると、「晋南(北支方面)の地を離れて『行軍距離約4600キロ、鉄道・船舶輸送5800キロ、正に日本陸軍史上第1位である。世界戦史の第1位はジンギスカンのモンゴル軍の大西征2万6000キロ、第2位アレクサンドロス大王のペルシア軍の大東征2万2200キロ、第3位毛沢東の中共赤軍の大長征1万2500キロに次ぐ4位である』と平田は引用した。「この大長征で、戦友1580名の生命が犠牲になり、2997名の戦傷病死者を出している」としつつ、仏印でのベトナム、ラオス、カンボジアの独立、民族の解放を支援したことについては「晴れ晴れとした戦いであった」と、戦記の筆者に同感している。

さらに「大東亜共栄圏なる名の元に幾万の尊い命を捧げた無謀な戦争はなんであったか」「今次大戦こそは日本の一大痛恨事であった」と記した。

「私の5年8カ月の軍隊生活は終わりを告げた。真に死と対面した無意味な5年8カ月であった。しかも、個人の意志など全く無視され、牛馬に等しい暗黒の青春であった。戦争というものの悲惨さを表現し、再びこのような暗黒の時代を招来してはならないことを子や孫たちに語りつぎたかったのであるが、実戦の経験が乏しく、ただ飢えを忍んで数万キロを歩き続けたことのみで、実戦ではもっともっと悲惨な現実があった。」と締めくくっている。

そして、終戦直後の東京に行き、復学を果たし、念願の教職の道に進む。

*戦没学生の手記

平田と同じように、学徒動員され、戦地で亡くなった手記を見つけた。紹介しておきたい。戦場の現実を目の当たりにした者は、同じ思いを持たざるを得ない。その一例である。

「中沢隊の一兵が一支那人を岩石で殴打し、頭蓋骨が割れて鮮血にまみれ地上に倒れた。それを足蹴にし、又石を投げつける。見るに忍びない。それを中沢隊の将校も冷然と見て居る。高木少尉の指図らしい。冷血漢。罪なき民の身の上を思い、あの時何故遅れ馳せでも良い、俺はあの農夫を助けなかったか。自責の念が起る。女房であろう、血にまみれた男にとりついて泣いて居た。しかし死ななかった。軍隊が去ると立ち上がって女房に支えられながらトボトボ歩き去った。

俺の子供はもう軍人にはしない。軍人にだけは・・・平和だ、平和の世界が一番だ。」

(東京農大卒 川島 正)<毎日グラフ別冊「戦争から講和まで」昭和28年12月>

・・・・・・・・・・・・・・

<文中、平田が「戦記」としたのは、藤田豊著の「春訪れし大黄河」(1981年)「夕日は赤しメナム河」(1980年)の2冊で、いずれも第三十七師団戦記出版会刊。

なお、戦争への思いを遺書として残した戦没学徒の記録「きけわだつみのこえ」(岩波文庫)、中国大陸での日本軍の残虐と実態を取材記録した「天皇の軍隊」(朝日文庫)を、関心ある若い方々には読んでもらいたい。>

(元朝日新聞政治部長)

(2023.5.20)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ?/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧