戦争というもの(6)

若い世代、あるいは子どもたちは、ときに戦争を「カッコいいよ」という。大きな戦闘機、馬力のある重厚な装甲戦車、見栄えのする火炎放射器や機関銃などに魅かれる。武力、暴力による衝突、戦闘のシーンがさまざまな画面に登場し、日常から乖離した世界が魅惑する。強者が勝つと応援したく、みじめに負けた側には「なんだ!」と思う。強弱、勝敗のゲーム感覚が抜けない。まさに、他人事で傍観者である。

とはいえ、戦争というものを身近に知らない若い人たちには、身内に犠牲者がいたりしない限り、実感が湧かなくて当然だろう。徴兵制のような制度があって、自分の身に降りかかるようなことがなければ、戦争の実感は生まれないだろう。今も展開されるアフリカ、中近東などの戦闘やその悲惨な状況は、テレビでは見ていても、わが身に引き付けて考えるほどの深刻さは乏しい。

でも、それでいいのだろうか。歴史の流れの中で、「戦争」のウエイトは大きく、そのもたらす影響は深刻で広範にわたる。歴史の教育は、戦争の経緯や結果といった表面的事実に重きを置きがちだが、戦争発生の背景や大義名分の是非、そしてその一方的でご都合主義の虚構、あるいはその防止装置についても重視すべきだろう。将来的に社会を形成していく若い世代が「戦争というもの」を、大きく、身近にとらえる仕組みが欲しいものだ。

今回も、前稿を思い起こすことができるよう、若干のダブリを恐れず、書き進めたい。

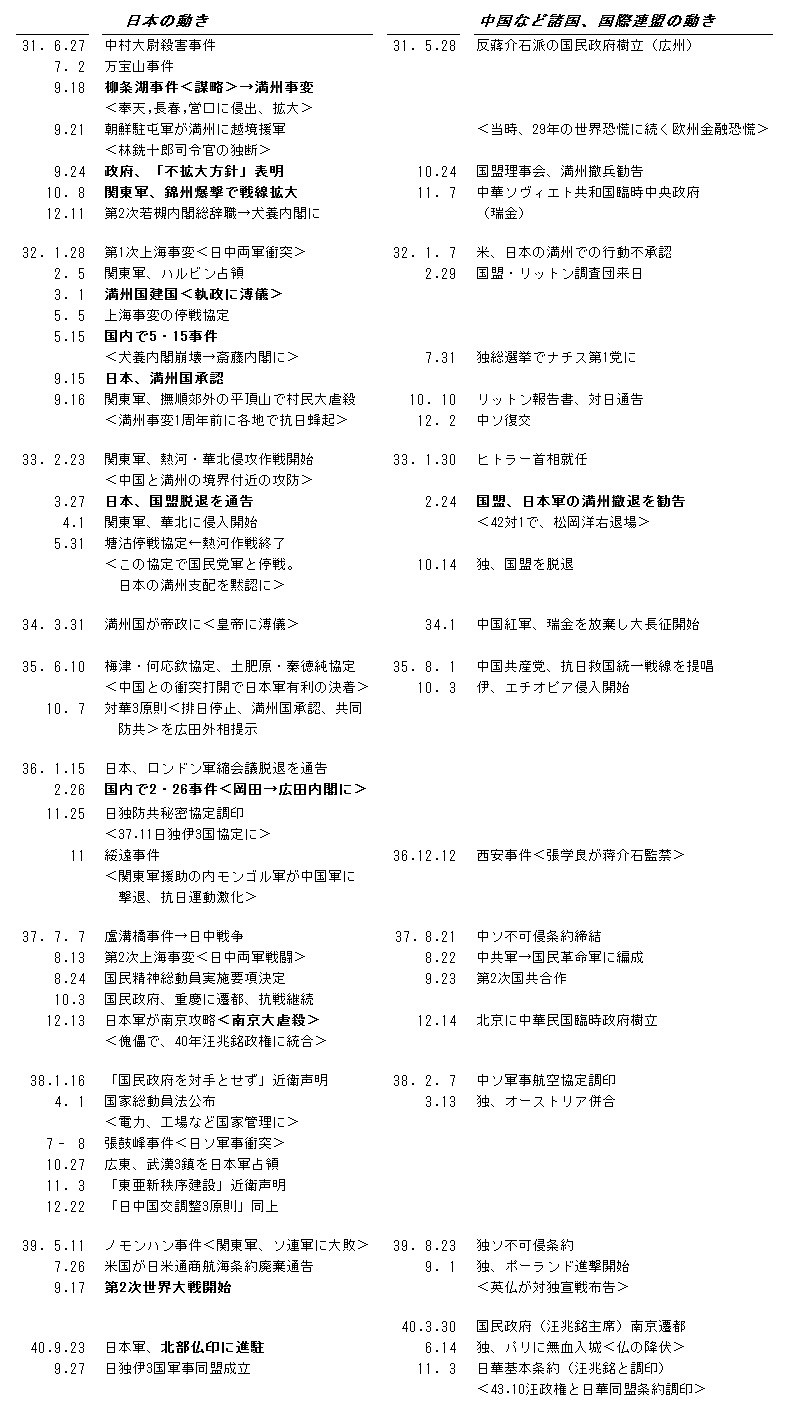

〔満州事変から日中戦争へ〕1931‐37‐45年

*手こずる大陸戦争 満州事変以来の動きは、日中戦争に拡大し太平洋戦争が終結するまで、「15年戦争」とも言われる長期戦だった。日本軍部は、関東軍を中心に柳条湖の満鉄線路爆破という謀略をもって戦火を開き、戦闘を拡大した。政府の「戦争不拡大の方針」を無視したばかりか、勝手に朝鮮駐留の部隊を中国に送り込んだ。国際連盟での各国からの批判をよそに、撤兵勧告を蹴って連盟から脱退した。そして、1932年1月までに中国の主要な地域をほぼ掌握、支配した。

中国への主権侵犯に怒る中華民国軍、中国共産党軍は国民にすそ野を広げて激しく抵抗し、各地で抗日の運動が高まっていく。

さらに6年後の37年、盧溝橋事件を機に全面戦争を仕掛け、首都南京を陥落させて、多数の死者を出した。多くは、戦闘による犠牲というよりも、人為的な殺戮だった。

広大な中国大陸では、軍閥、国民党、共産党などの内乱が続いたが、日本の軍隊はいたるところで中国人の激しい抵抗にあい、手に負えない闘いになった。犠牲者は中国側だけにとどまらず、日本軍の兵士たちも過労や病気に倒れ、戦闘は容易なものではなかった。

日本軍にとっての中国側の動きは、押せば引く、引いてもまた出てくる、といった際限のない闘いだった。これが1945年8月の終戦まで続く。

まさに泥沼化した戦争だった。その惨状は小説などでもリアルに示されている。「人間の条件」「戦争と人間」(五味川純平)、「真空地帯」(野間宏)、「審判」(武田泰淳)、「きけわだつみの声」(動員学徒)、「悪魔の飽食」(森村誠一)などは一読しておきたい。

満州事変(1931年)前後からの、日本の中国大陸侵出と世界の主要な動きを年表化してみよう。

*中国の立場 日本の立場 本論に入る前に、開国を迫られた日中両国の近世を見ておきたい。

日本が本格的に開国を迫られたのは、19世紀中ごろで、安政の大獄、桜田門外の変、幕府の改革、さらに尊皇攘夷、討幕などの動きを経て明治維新(1868年)を迎える。それなりの激動を経ての新時代の到来だった。日本にとって苦悩の幕開けの時代だったが、中国に比べれば、痛みは軽かったと言えよう。

では、中国(清国)はどうか。英国とのアヘン戦争(1840‐42年)、英仏とのアロー号事件(56‐60年)、ロシアとの不平等なアイグン条約(58年)、日清戦争(94、5年)の対外戦争などに加えて、太平天国の乱(51‐64年)、義和団の乱(98‐1900年)といった国内の大規模な騒擾の事態によって、清の統治は弱まり、そこにつけ込んだ先進諸国によって国土はいいように割譲、支配され、さらに内乱状態が続いて、国民の生活は困窮に追い込まれた。

資源や領土の大国と海に囲まれた小国の差、統治状態の違い、外交的対応の巧拙など、アジア支配を目指した先進諸国の目に移った日中両国の違いが、そのせめぎあいの形を分けた。傍若無人、横暴な先進諸国に立ち向かえなかった中国。幸不幸の岐路でもあった。

*内乱の中国事情 孫文らの辛亥革命(1911年)によって、満身創痍の清朝は倒れ、中華民国が生まれる。

だが、革命派の力は弱く、李鴻章の設けた北洋軍閥を継いだ袁世凱が大総統の地位につき、さらに帝政を布くが、16年には病没する。すると、国内は広大な大陸の各地に軍閥が割拠した。袁世凱は中華民国政府(北洋軍閥政府/12‐28年)の首都を南京から北京に移す。そのトップはなかなかひとつにはまとまらない。宋教仁を暗殺して浮かび出た袁世凱、黎元洪、直隷派(河北省保定)の曹錕、馮玉璋、安徽派の段祺瑞、直隷派(河南省洛陽)の呉佩孚、奉天(瀋陽)派の張作霖らが、軍閥を率いて覇を競った。だが、蒋介石の北伐軍により、北京政府は倒され、最後の権力者張作霖は日本軍によって爆殺される(28年)。

一方、ロシア革命(17年)、第1次世界大戦終了(18年)によって、民族自決の機運が高まると、反帝国主義・排日運動の五・四運動が起き、上海拠点の中国国民党(25年の孫文の死後、蒋介石が指揮権を握る)、ついで21年創建の中国共産党(李大釗、陳独秀、さらに毛沢東)が台頭する。両党は抗争を重ねるが、民族の統一と独立のため、孫文のもとで統一戦線というべき第1次国共合作(24‐27年)に踏み切った。

蒋介石の国民党軍は26年に北伐を開始、27年に上海でのクーデターによって共産党などを排除、28年には南京政府を樹立した。だが、反蒋介石の汪兆銘(汪精衛)らは広東に国民政府を設ける(31年)のだが、同年に満州事変が勃発すると統一に踏み切る。蒋介石が張学良によって監禁されるという西安事件(36年)を経て、翌37年の盧溝橋事件で日中戦争が始まると、第2次国共合作が成立、両軍は一致して抗日戦に取り組んだ。また、この戦争を機に、国民政府は日本軍の制圧した南京から重慶へと遷都している。

一方、共産党は陳独秀が除名され、毛沢東が農民の組織化、土地革命を目指した。満州事変直後、毛を主席とする中華ソヴィエト共和国臨時中央政府が江西省瑞金に成立。34‐36年にかけて、蒋介石軍と交戦しながら、瑞金から陝西省延安まで1万2000キロの長征の途に就く。また、第2次国共合作で抗日民族統一戦線を結成、日帝との戦いに取り組んだ。だが、国民党との間には摩擦も多く、日本の敗退で大戦が終わると同時に、両軍の内戦が始まり、49年10月の共産党による中華人民共和国が樹立されたものの、台湾に逃れた国民党との間では戦争状態が続いた。

中国にとって、国の弱まりと侵略、さらに内乱、内戦と対外戦争の1世紀だった。

*仏印への転進 日本軍の中国戦線の戦闘については省略する。だが、この長期戦は日本にとって思わしい結果は出せず、目先を変えるかのように仏印(インドシナ半島、現ベトナム)に軍を進める。勝利どころか、敗色を強めた状況を「転進」と言い逃れての方向転換だった。

蒋介石の国民政府(重慶)は、抗日戦の継続に当たって、いくつかのルートによって外国から軍需物資の援助を受けていた。しかし、英国植民地の香港ルートは1938年の日本軍の広州占領で遮断。ソ連の新疆ルートによる対中支援は41年4月の日ソ中立条約締結によって、さらに6月の独ソ戦によってストップすることになった。英国植民地のビルマルートは中国の昆明に向かうものだったが、42年に日本軍によって英軍が排除され、インドからの空路支援も順調にはいかず、ともに遮断状態になった。

したがって、生き残った仏印・インドシナから昆明への援蒋ルートはとくに重要で、日本軍はこのルート遮断を狙って、40年9月に今のベトナム・ハノイに侵入した。日本が同盟を組む独軍が、パリに無血入城した3ヵ月後のことで、いわば便乗の感もあった。第2次近衛内閣の時代だ。

さらに翌41年7月には、野村吉三郎駐米大使が「国交断絶一歩手前」と指摘しながらも南進政策を変えず、南部仏印に進駐した。当時のベトナムは、天候不順による凶作、洪水などによる不作などで、多くの餓死者を出していた。自然災害と、とばっちりの戦禍が重なって、その被害は極めて大きかった。戦争を仕掛けた日本でも1931、32、34、41、45年の東北地方は冷害による凶作続きだった。

米国はこの仏印侵出を重視、7月に在米の日本資産を凍結、8月には石油、くず鉄などの対日輸出を禁じた。石油のない日本にとって、その禁輸は予想外のことだったようで、大打撃を受けることになった。

このとき、政権は第3次近衛内閣で、9月の御前会議で10月下旬までに日米交渉が不調だったら、米英との戦争も辞さない、と決定した。また、中国や仏印からの撤退についての対米交渉方針をめぐって閣内対立が生じたことから、近衛は辞任し、木戸幸一内大臣の推した、日米交渉打ち切りを主張する陸相の東条英機が首相となった。

その東条は11月5日の御前会議で「12月初旬 対米英開戦」(帝国国策遂行要領)を決意。12月1日の御前会議で開戦を決定し、対米交渉中の8日に真珠湾を奇襲攻撃して、太平洋戦争が開始された。

〔太平洋戦争・第2次世界大戦〕1941‐45年

*日本軍、好調から敗退へ 突然の真珠湾攻撃に、日本の国内は喜びの興奮に沸いたが、米国をはじめ各国とも驚くとともに怒りが燃え上がった。開戦に伴い、日本は当初に限れば順調に支配圏を広げたが、米英は戦闘の準備が整った1年ほどで巻き返すことになった。

日米の主要物資の生産高を比較すると、日本を1(1941年時点)として、米国は石油527.9、石炭9.3、鉄鉱石74.0、銅10.7、鉛27.4、アルミ5.6といった大きな格差があった(「近現代日本経済史要覧」)。

航空機について見ると、41年時点で日本5088機に対して米国1万9433機、43年で日本1万6693機、米国9万2196機で、日本は攻撃を受けて減少する一方だったが、米側は10万台の増産が可能だった(「昭和史」遠山茂樹ら著)。

このように、双方の潜在的力関係だけで見れば、勝敗は最初から見えていた、と言えるだろう。日本軍は、大和魂、神国日本、神風、日本精神総動員といった精神力で戦うような姿勢をアピールするばかりで、現実を直視する分析力を欠いた開戦の決定だった。

したがって、当初こそ順調だった戦闘は1年足らずで次第に敗退していく。

真珠湾攻撃のあと、英東洋艦隊撃破のマレー沖海戦(41年10月)、マニラ占領(42年1月)、反日華僑の虐殺を伴うシンガポールの英軍の降伏(2月)、ジャワの蘭印軍降伏(3月)、マニラ・コレヒドール島の米軍降伏(フィリピン・バターン死の行進/5月)あたりまでは、日本軍は順調だった。

しかし、物量がものをいう戦闘では、底の浅い日本軍の化けの皮はすぐはがれていく。ミッドウェー海戦敗北(6月)、ガダルカナル島撤退(43年2月)、連合艦隊司令長官山本五十六の戦死(4月)、アッツ島全滅(5月)、マリアナ沖海戦敗退(44年6月)、無謀なインパール作戦中止(7月)、サイパン島・テニアン島全滅(7、8月)、レイテ沖海戦敗北(10月)、東京大空襲(45年3月)、硫黄島全滅(同)、米軍の沖縄上陸(4月/全滅は6月)、ヒロシマ・ナガサキの原爆投下(8月)・・・このような敗退の歩みのなかで犠牲となった兵士らは、数えようのないほどのすさまじい数にのぼった。各種統計の数字に大差が出ていることでも、いかに「無数の死」であったかがわかる。

ゲリラ・テロさながらの、あるいは一人一殺の右翼テロを思わせる神風特別攻撃隊は、4400人が死んだが、その命中率はわずか16、5%だったという。また、終戦の年の3月、B29長距離爆撃機による延べ3万回と言われる大空襲は東京、名古屋、大阪、神戸などの大都市を襲い、焼け野原を広げた。沖縄の一般住民10万弱を含む日本側の死者は24万を超え、攻める米兵の命も1万3000近くを失うことになった。人口32万のヒロシマでは、20万を超える死傷、不明者を出し、5万戸以上の家々が全焼壊している。

旧満州に設けられた731部隊は大量の中国人、ロシア人などに生体実験をし、ペスト、コレラ菌などの細菌戦を大陸で展開した。タイ‐ビルマ間に敷設した泰緬鉄道工事に駆り出された連合国軍兵士や現地の人びと多数が、過重労働によって不運の死を迎えた。

本土での初めての戦闘を味わった日本として、再三にわたって戦場とされた中国、朝鮮をはじめ各地での地元の犠牲者に、真摯に思いを馳せたことがあったのだろうか。

さらに、「もの」として消耗品のように扱われる兵士だが、戦ういずれの国々の、その1人ひとりの家族、親族らの悲しみ、生活苦などを考えれば、膨大な物心両面の打撃である。長期にわたり、また数百万もの犠牲者の周辺に対して、「国家国民を守る」と言い続ける権力者や軍幹部らはどのような感覚でいたのだろうか。

*情報管理の犯罪性 犠牲兵士とその周辺や国民全般と、戦争に向かおうとする権力者や軍幹部との大きなかい離は、①正しい情報が社会全体に伝えられないシステムにしていた、②国民が国家への忠誠心、戦没者への礼賛といった幼児期からの教育効果や大衆的意識を醸成され、権力に従順だった、③個人としての考えを持ち、もの言う姿勢に欠けがちだった、などによることがあげられよう。

②③については、戦前の社会状況からすれば想像もつくだろう。ここでは、①の問題として「大本営」という組織による情報の隠ぺい、ねつ造、改ざんなど中心に触れておきたい。

戦後70余年を経た今でさえ、森友・加計問題をめぐる財務省や、海外派遣をめぐる自衛隊の相次ぐ公的文書の不純無法の扱いなどを見ても、権力者とそれにおもねる集団の陰湿な記録操作が続く。そこに、権力が法制度を悪用した際の怖さが読み取れるだろう。

戦時と平時の違いはあるが、そのもたらすマイナスの影響に違いこそあれ、本質での共通性は同じである。このような将来に残すべき公的文書の改ざん、ねつ造、隠ぺいや消失、意味不明の文書名による公開阻止策などは、歴史の改編につながる犯罪というしかない。

*大本営の力量 そこで、大本営に触れていきたい。これは、戦国時代風に言えば、戦闘を総指揮する戦国武将らの詰める「本陣」のような組織である。陸海軍を支配下に置く天皇直属の最高統帥機関であり、その決定は各省庁などの政府も議会も、天皇の命令として受け入れるしかない。

戦時大本営条例(1893・明治26年)として制定されたのが最初で、陸軍の参謀総長が全軍隊の総参謀長として天皇を補佐するものだが、その後陸軍からトップの参謀総長、海軍から軍令部総長が出て補佐役になった。また、日清、日露、第1次戦争のときには「戦時」だけに設置されたが、37年には戦時以外でも設置が可能になった。

大本営の会議は、陸海軍の総長、次長、作戦部長、同課長によって構成、統帥権の独立のために首相、外相などの文官は含まれず、天皇は臨席しても発言しない慣例になっていた。従って、結論はいつも軍まかせ、政府内部でも戦争指導策や情報の共有はできず、軍部の一方的な方針のみが流される仕組みだった。本来、戦争に立ち向かうための一元的な組織のはずが、合議、討議などは行われず、軍部におまかせといった機能となり、日本軍の戦況はつねに有利に展開されている、という虚飾の伝達がなされるようになっていった。

当時の報道は新聞とラジオによるだけで、新聞社とNHKの報道内容を独裁的に統制すれば、世論を動かせる状況だった。しかも、天皇・軍隊・国家を第一とする思考に統一された社会では、情報管理も容易であった。当時の報道については、いずれ厳しく取り上げてみたい。

具体的に言うなら、南海の離島などでの壊滅状態を「玉砕」と美化し、軍隊の撤退や敗走を「転進」と呼び、米軍機や艦船への攻撃は過大な成果として、受けた被害は隠ぺいか、ごく過少に報道させるなどして、情報を操作していた。そのような実情が国民の前に明かされたのは、終戦を迎えてからのことだった。

先に触れたモリ・カケ問題の真相が明かされるのは、数年も経ち、責任ある関係者がいなくなったころとなってからで、反省もできず、もたらされたマイナスも修復できず、責任の問いようもない時期になる、といった事態を推定すれば、大本営の世論操作によるマイナス面もわかりやすいだろう。

*国民の生活状態 戦争は、攻め込まれる側の民衆も苦しいが、仕掛ける側の一般大衆も厳しい生活状態に追い込まれる。家族内の最大の労働力であった主人公が徴兵されて主産業だった農業はダメージを受け、兵士として徴用された技術者、労働者等の不在は産業全体の低迷を招いた。43年ごろからは機械や鉄鋼などの工業、米作などの農業、食料品、衣料品などの生産は急激に減っていった。もともと資源が乏しいうえに農工業の生産が落ちれば、戦闘自体の兵器や物資の供給に影響し、銃後にある子どもたちはもちろん、高齢者、主婦らの「食」をはじめとして日々の生活は苦境に追い込まれる。

「欲しがりません勝つまでは」「ぜいたくは敵だ」「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ」といったポスターが張られ、民心を引き締めようとする。砂糖やマッチ、衣料などは切符制、米穀通帳による米の配給制度、小麦粉などは町内会を通じた購入券が必要になり、農家は米の強制供出を迫られる。カボチャやサツマイモの家庭菜園が奨励され、自動車は木炭を積み、アイロンは陶製になる。お寺の鐘や乳母車などの鉄材は供出させられる。協力を拒めば、異端として張りめぐらされた「隣組」制度に摘発されかねない。

学童疎開、学徒動員、学徒出陣、軍事教練、竹やり訓練、中高大生の授業短縮、女子挺身隊など、人手不足のなかで軍事化が制度化された。

*戦時統制という枷(かせ) 戦争の準備が整ってくると、国家存亡の危機の名のもとに、さまざまな法律や制度による拘束、統制が始まる。戦争という事態を作り出した権力者は、その緊張を利用して、国民の自由を奪い、苦境を押し付ける。その仕組みを見ておこう。

戦争の準備段階、つまり関東大震災(1923年)のころから世界恐慌、昭和恐慌など社会不安が増し、山東出兵(27年)、張作霖爆殺(28年)、統帥権干犯問題、浜口首相襲撃(30年)、満州事変(31年)5・15事件(32年)などの内外騒然の事態となると、治安維持法(25年)、重要産業統制法(31年)、衆院の国体明徴決議(35年)などが生まれている。

さらに日中戦争(37年)が始まると、国民や経済などを統制する厳しい措置が相次いでくる。軍需産業や生産拡充優先融資の臨時資金調整法、需給調整物資の輸入制限や禁止の輸出入品等臨時措置法(37年)、国家総動員法(38年/そのもとに軍事作業への国民徴用令、学徒勤労令、女子挺身勤労令、公定価格実施の価格等統制令、小作料統制令、賃金統制令、物資統制令、新聞紙等掲載制限令、出版事業令などの勅令が相次ぐ)、奢侈品等製造販売制限規則、米穀管理規則(40年)など、生活各般にわたる規制、統制などの縛りがかかってくる。

こうした制度化に先立って、第1次近衛内閣は国民精神総動員運動計画の実施要項(37年9月)を示す。挙国一致・尽忠報国・堅忍持久を目標とする戦争協力教化の指針で、賛否を問うようなことはない。国難である戦争に全国民で取り組もう、という事態に反対できる国民などいるはずもない。まさに、絶対主義国家である。

この運動を徹底するために、「国民精神総動員中央連盟」(40年に総動員本部改組を経て大政翼賛会に引き継ぐ)なる内閣の外郭団体が全国の市長会、在郷軍人会、労組団体など74(のち94)団体を傘下に結成される。愛国国債の購入、一戸一品献納など戦争協力を訴えた。

*戦時下の変化と強制 各種の業界や同業組織の名称と内実が替えられた。労組団体では、愛国労組全国懇話会を結成(36年)、日本労組会議は産業報国連盟(38年)に、あるいは皇国海員同盟、農業報国連盟(同年)が生まれ、日本海員組合が日本海運報国団(40年)になった。あるいは労組や農民組合の解散も少なくなかった。水平社も国策協力をうたった(38年)。

愛国、国防両婦人会は合併して大日本婦人会(42年)に。産業界はこぞって大日本報国会を創立(40年)。全国中等学校野球大会が中止(42年)となり、日本野球報国会(44年)もできた。植民地化した朝鮮では創氏改名も(39年)。

落語・講談師250人が愛国演芸同盟を結成、横山エンタツらは戦線慰問団第1陣(38年)として派遣され、41年8月までに359団に及んだ。林芙美子、火野葦平ら多くの文学者が戦場に行き、ペンによる報国宣伝に努めた。日本文学報国会は「愛国百人一首」を選定(42年)した。

ジャズや英語は敵性語として禁止、野球のストライクは「よし」、ボールは「ひけ、悪球」、カタカナなどの芸名の16人が(「ディック・ミネ」は三根耕一に/「藤原釜足」は<「鎌足」は歴史上の人物に無礼>であり藤原鶏太に)内務省の指示で変えさせられた。講談や落語では、艶笑、博徒、毒婦、白浪ものの口演は禁止(40年)された。

宗教界では、大本教に解散命令が出され、本殿を破壊(36年)され、ひとのみち教団は結社禁止(同年)に。神仏儒キリスト教が中国布教について文部省のもとで協議(38年)。仏教徒銃後奉公大会(41年)が持たれ、大日本仏教会は護国法要を営み、日本基督教団は聖旨奉戴の大会を開催(43年)。神仏キリスト教などが興亜宗教同盟を結成(42年)。後述するが、キリスト教、天理教などは満州移民を推進した。

娯楽などの規制は厳しく、盛り場にいる学生検挙(38年)、ネオン全廃、学生の長髪、パーマネント廃止(39年)、学生生徒の演劇、映画観覧は土曜休日のみ、ダンスホールは閉鎖(40年)、警視庁によるバー・待合・高級料理店7150軒閉鎖(44年)など。食糧難のため東京昭和通りの緑樹地帯やゴルフ場などは農園化された(43年)。

時流の言葉を拾うと、当時の生活や世相の空気が伝わってくる。千人針、慰問袋(37年)、灯火管制、空襲警報(38年)、生めよ殖やせよ国のため(39年)、国民服、暁に祈る(40年)、防空ずきん・もんぺ・ゲートル(41年)、BCG接種、月月火水木金金(42年)、松根油、決戦料理〔野草〕(43年)、学童集団疎開、風船爆弾(44年)、一億玉砕、一億火の玉、デマや流言の横行(45年)。

一方、戦争にプラスという面でも、いろいろ工夫があった。内務省は1市町村に1基の慰霊塔建設を許可(39年)、満蒙開拓青少年義勇軍2500人の壮行会開催(同年)、10人以上の子を持つ親1万余人の表彰(40年)、海の軍神、陸の軍神として戦没軍人奉戴(42年)などなど。

*旧満州の移民の状況 ここで、どうしても触れておかなければならないことがある。すでに多くの記録が刊行されてはいるが、若い人たちにはぜひ知っておいてほしい実態なのだ。日本の関わった戦争は、国内で展開された沖縄戦などもあるが、ほとんどは外地で行われた。兵隊などで外地に従軍した人々は、戦争というものの不正義や悲惨さを目の当たりにした経験があるが、内地在住の人々にとっては「戦争とは、そこまでひどいものなのか」という実感が薄いのもやむを得なかっただろう。ふたつの具体例を示しておきたい。

米国籍のエィミー・ツジモト著「満州天理村『生琉里(ふるさと)』の記憶―天理教と731部隊」から簡潔に紹介する。政府や軍部の宗教への圧迫が強まり、天理教も国策にそって「開拓と農耕」に同調、1934年に長野県をはじめ全国からの信者43家族205人を、現在の東北部・ハルビン近くの開拓地に移住させて「満州天理村」を設ける。通称「生琉里」と命名されるが、極寒、極貧、さらに領土を失わざるを得なかった満州人や馬賊への襲撃対応など、見知らぬ土地での苦渋の日々が続いた。

未開拓地への進出ではなく、満州人既得の土地への参入であり、関東軍の支援を受ける東亜勧業なる私企業による土地買収で、「満州人が受け取った金銭はわずか50円」というような強権的なものだった。新たな開拓ではなく、すでに耕作地として安定的な収穫を期待できる土地を確保するという手口だった。これが「5族協和」の実態だった。

したがって、現地の人たちの怒りは大きく、近隣の匪賊らによる襲撃から身を守らざるを得ず、銃1丁、弾薬50発を貸与されるという事態になった。このような武装移民、軍を背景とした廉価と武力による満州人農家の追い立て、関東軍代行の民間業者の暗躍、また土地を奪われた農民たちの蜂起といった記録は多数残されている。

それでも1943年には、第2次の開拓団が入植する。1戸当たり2万4000坪の耕作地と300戸の住戸の区割りを受けた。ハルビン市から約26キロ。だが、到着すると、満州人の家族が鍋、布団を持って追われていた。まさに「日本鬼子」の怨念を受けていた。

だが、そこに隣接して存在することになるのが、問題の石井四郎率いる731部隊だった。その隣人は極秘裏に、ペスト菌を培養したあとの感染用のノミの増殖を命じたり、施設の作業に動員をかけたりした、という。そして、敗戦直前には広大な731部隊の施設の証拠隠滅と施設破壊などに駆り出された。引き揚げ可能となるまでの1年間は、ソ連軍侵入によって暴行や掠奪を受けるなど、きわめて悲惨な状況に置かれた、という。これが、国家の大義名分のもとに、個々の人生を左右された現実であることを、学ばなければならない。

*731部隊の所業を考える その731部隊については、ここで多くを語ることもない。今も現地に実態を物語る罪証陳列館が残り、筆者は2回訪問したが、「誇大宣伝だ」と言えないほどの物証があった。どう割り引いても、日本軍の非人間的な行為は許されることはないし、勝とうと負けようと、理由の如何を問わず、戦争というものの不当性、悪の極みを立証していた。

しかしあえて、紹介しておく。

軍医中将石井四郎を創設者とするこの部隊は、伝染病の防疫、飲料水の供給策などを任務としたが、ひそかな目的は細菌戦の研究、生身の人間による生体実験だった。1938年頃から組織的に進められ、抗日反日活動の中国人や朝鮮人、ロシア人、あるいはその家族らが拘束後、このハルビン郊外の人体実験場に送られ、細菌や凍傷の実験、発病から死までの経過観察などの犠牲者となった。人間としてではなく、通称「マルタ」という物体として扱われ、その犠牲者は3000人ともいわれている。その証言、実態などの記録、文献はすでに大量に存在しており、ここでは省略する。なお、石井は早々と日本に舞い戻り、医学的資料を米側に提供することで、法の裁きをかわし、また多くの実験に当たった医学者たちは終戦後の日本で各界のリーダー的な要職についている。

人間はそこまでやれるものか、組織としての命令は善悪、人倫を超え得るものなのか、人間を狂わせる弱さはどこからくるものか・・・そんなことを、若い人たちは、ハルビン郊外の展示館に出かけて、自ら考えてもらいたい。言葉を綴ってもただ虚しく、各人がそれぞれに事実と向き合ってみてほしい。その延長線上に、現在の日本の軍事政策、外交のありよう、を考える大きな示唆が生まれてくる、と思うのだ。

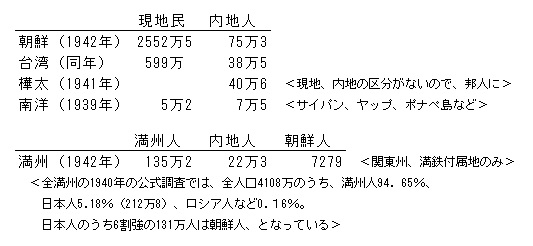

*戦時海外の日本人 戦前の海外在住の日本人はどれくらいいて、どのような資産状況だったのだろうか。この数値を調べるなかで、植民地化され、ときに日本人扱いされながらも差別されていた朝鮮の開拓民が2万人以上いたことを知った。在外の日本人同様、あるいはそれ以上に悲惨で困窮の環境のもと、差別を受ける身を置いたに違いない。祖国に帰り着いたとしても、在日朝鮮人同様に差別を受けなかったか。実態はどうだったのか。韓国に戻った人々はどうなり、日韓交渉で「すべて終わり」となったのだろうか。

いずれ日本は、北朝鮮との国交回復をせざるを得ないのだが、その動きの一環として賠償などの協議の際に、この問題はどのように扱われるのだろうか。こうした人々の存在自体が、ほとんど話題にものぼらない70余年間だった。海外の忘れられた窮乏の人々に対して、現在の日本には責任がないといえるのか。戦争というものの罪過は、長く続くものであることに、あらためて気付かざるを得ない。

⁂海外の人口対比 <「昭和国勢総覧」(東洋経済新報社刊)>

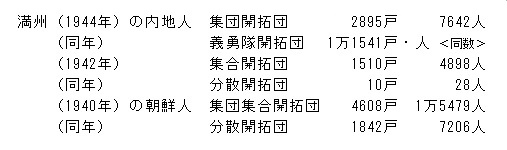

⁂満州の開拓人口

⁂在外財産(概算) <「海外戦没者の戦後史」(浜井和史著)による>

*戦争に向かう行政・政治体制 かつてない、さまざまな改革を進めて戦争へのカーブを切ったのは、近衛文麿の時代だった。天皇につながる高貴な身分、高学歴の才覚、45歳・長身の若いエリート、といった期待の星だった近衛の方針は、戦争に直面した時代にあって、国民的人気を得て、その発言はその内容を問うこともなしに、受け入れられやすかった。施策自体よりも、行き詰まりを打開してくれそうなムードに人気の高まりがあった。振り返れば民主主義の時代とはいえ、いつの権力下にもあるように、事態の奥に潜む問題を見ずに、ムードに支配され、ミーハー的に歓迎する風潮はあり、そのもたらす怖さは意外に身近に存在しているのだ。

ただ、近衛は、底の浅い時流に影響を受けやすく、夢と現実を抱きながらもぶれやすく、ときに極端を選びかねない人物、といった側面が隠されていたのではないか。

近衛文麿は1937年6月から39年1月まで、さらに40年7月から41年10月までの計3次にわたって通算2年8ヵ月の政権を担当した。外交面では盧溝橋事件による日中戦争の開始から仏印への転進、日独伊3国同盟の枢軸強化、対米関係の悪化、という大きな変革の時期を預かっていた。

就任早々、日中戦争勃発直後の閣議で「戦線不拡大の方針」を決めながらも、強い軍部の発言力も働いて「援兵増派」、さらに軍事予算の追加を決め、結局、戦線は上海に拡大、また38年には「国民政府を(交渉)相手とせず」と声明して、和平交渉を挫折させた。

内政面では、第1次内閣のもとで、「国民精神総動員運動」(37年)、国家総動員法制定(38年)に踏み切った。そして、重要政策の企画立案、物資の動員など統制機能を担う中枢機関として企画院を設けた。労務、物資、資金、施設、事業、物価、出版など各般にわたる統制権限が政府の手に握られたのだ。また、中国など占領地域の開発や政務を担当する興亜院(38年、のち42年大東亜省に改編)が設立された。それらの施策推進を図るために、人民戦線事件を起こして、反対する勢力の思想弾圧(37、8年)が進められた。

さらに、在野中には国民的な新体制運動の推進を図り(40年)、2期目早々には大東亜新秩序建設(40年)に取り組んだ。いわば、戦争推進の時代だった。

歴代政権のいずれにとっても、難しい時期だった。すでに、泥沼に足を進めてしまっており、引こうにも引き返しにくい状況だった。近年も、自民党の安倍晋三、福田康夫、麻生太郎、民主党の鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦の1年交代の短命政権が続いたが、それ以上の短い政権の連続だった。

近衛首相就任前の林銑十郎首相は、軍部と財界協力の「軍財抱合」を打ち出し、政党排撃の姿勢をとったが、4ヵ月の短命に終わる。これを継いだ最初の近衛政権は、日中戦争全面化のなかで「(蒋介石の)国民政府を対手とせず」と声明して和平工作の道を断ち、蒋介石と対立する汪兆銘の重慶脱出(のちに南京に日本の傀儡政権を樹立)を機に総辞職する。そのあとの平沼騏一郎首相は8ヵ月で、独ソ不可侵条約締結について「欧州情勢は複雑怪奇」と役職上あってはならない発言をして辞職。

さらに、陸軍出身の阿部信行首相は4ヵ月余(第2次大戦勃発時)、次の海軍大将の米内光政首相は6ヵ月(親英米派で、陸相後継者の推薦がなく総辞職)といった短命政権のあと、近衛の再登場となった。近衛も3回目の就任は3ヵ月で、日米交渉の失敗により、対米開戦を主張する東条英機にとって代わられた。その東条は、さらに泥沼の状況を強引に加速、自滅の道を進み、小磯の8ヵ月、鈴木貫太郎の4ヵ月余のあがきの末に終戦となった。

歴代政権の無能力という以前に、冷静な判断や分析に基づくことなく、結末への推測もなく、戦争への道を走り続けた結果の事態だった、というべきだろう。

*政党崩壊と翼賛体制への道 民間人に対する統制と、それを進める行政体制。では、その関係を調整するはずの議会や政党はどのように機能したのか。

先にも触れたように、非合法化された共産党は別として、合法左派の日本無産党(委員長加藤勘十、書記長鈴木茂三郎)は結党間もない1937年末、左翼弾圧の人民戦線事件に関連して、社会大衆党の黒田寿男、理論的指導者の山川均、大森義太郎、猪俣津南雄、向坂逸郎ら400余名が検挙され、無産党や日本労組全国評議会とともに結社を禁止された。さらに翌38年の第2次の検挙で、やはり合法の無産政党である社会大衆党(委員長安部磯雄、書記長麻生久/32年に全国労農大衆党、社会民衆党が合同)の渡辺惣藏ら、また理論陣の大内兵衛、有沢広巳、脇村義太郎、美濃部亮吉、阿部勇、宇野弘蔵ら労農派教授グループが検挙された。反戦的な言論は、ここに封じられた。

一方、近衛の新体制運動は、無産党関係のみならず、従来の保守政党をも巻き込んで、政党の役割を自ら放棄し、議会としての機能を喪失させることになった。政党の無能ぶりが、戦争に向かう権力者の動きにブレーキをかけきれなかったばかりか、むしろ政党自体が解党を進め、戦争に向けて国民を鼓舞する役回りを負うことにもなった。政党の堕落・迎合は、今も民主主義を破壊する一里塚となる危険をはらんでいる。

この新体制運動は、近衛の第2次政権下の40年、当時のファシズムの風潮にのって、日中戦争の長期化、第2次大戦の勃発、低迷する社会情勢への強い不満、といった厳しい状況を打開するため、強力な指導力による政治体制を再構築しようとの狙いをもって、近衛側近の有馬頼寧、風見章らが構想した。

近衛周辺には、有馬、風見らをはじめ、リベラルな学者、ジャーナリストらもいて、国民総ぐるみ的な一体感を誘う新たな政治への期待を誘ったものの、しかし、方向的にはナチスのような1国1政党体制、労働組合の統合、政党の解体などを目指す方向に進んだ。

要は、政治的決定を簡略にし、異論を封じ込め、集中した権力の思い通りに事態を進めるための装置になっていった。

その帰結として10月、大政翼賛会が結成される。

*翼賛体制の過ち この大政翼賛会は、新体制運動を進める中核団体である。その委員には、民間の財界、学界、政党、外交、言論といった各界、あるいは右翼団体、中央のみならず地方自治体も網羅された。

大政翼賛会の総裁は近衛首相の兼務。道府県支部長は各地の知事で、市町村段階は市町村長が支部長。地域ごとの町内会、部落会のもとに隣組が置かれた。これが末端までの手足となった。一方に大日本翼賛壮年団を擁し、これはナチスの突撃隊に習ったと言われる実行部隊で、全国120万とされた。他方、傘下に大日本産業報国会、農業報国連盟、商業報国会、大日本婦人会、日本海運報国団、大日本青少年団などが組み込まれた。

だが、その幹部人事では、新体制運動を進めた近衛側近の風見章、有馬頼寧、後藤隆之助(昭和研究会主宰)らが順次除外され、権力におもねりがちな官僚や戦争遂行を主張する面々による、いわば行政を補助する上意下達型の機関に変わっていく。また、政党解体を推進した議員らは翼賛会議会局に所属し、議会人として枢機に関わる機会を失ってしまう。

*「バスに乗り遅れるな」政党の解体 この解党劇をもう少し続けよう。

既成政党は近衛の時流に取り残されまいとして解党の道を選び、軍部もなにかと煩わしい議会には反発しており、一国一党制に賛同して当然のように支援した。

1940年7月、分裂状態に陥っていた政友会内の、いずれも親軍派である久原房之助派(正統派)、中島知久平派(革新派)が解散。さらに同月、小会派の国民同盟、社会大衆党も同調した。8月には議会中心主義をうたった政綱を変えた民政党が、解散促進の永井柳太郎派が離脱し、解党を拒絶する町田忠治総裁派も結局は追従して解散に。10月には中野正剛の東方会も解散した。「新体制熱」は政界全体を覆ったのだ。

この徴候はこの年の2月、民政党の斎藤隆夫の、いわゆる反軍演説をめぐる動きにあった。演説への陸軍の激高にとどまらず、この賛否は議会各党内に亀裂を生んだ。政党解散の空気は、斎藤除名の決議が賛成296、反対7、そして棄権144(未登院、病欠23)という結果に現われている。戦争激化の中で、政党も議員も「反軍」の論理を受け入れるわけにはいかず、大勢の流れに身を任せたのだった。

無産政党最大の社会大衆党は、本会議欠席の旧社会民衆党系の安部磯雄、片山哲、西尾末広、鈴木文治、水谷長三郎ら8人を除名し、旧日労党系の麻生久らは国家総動員体制や産業報国を進め、なかにはヒトラー礼賛に走るなど、ますます戦争協力、政党解党に向かうのだった。

*翼賛体制まっしぐら 政党が消える背景には、ドイツやイタリアの一国一党体制による親軍政治への期待があった。斎藤隆夫除名を推進した有志議員による超党派的な聖戦貫徹議員連盟の結成は、除名直後のことで、約100人が参加した。

第1次の首相の座を去り、枢密院議長になっていた近衛は、この動きに乘って議長を辞し、第2次の首相(40年7月)として「新体制」確立を表明する。近衛を担ぐ議員や軍部は、時の米内内閣の畑俊六陸相を辞任させ、後任を送らないことで(軍部は天皇直属であり、軍部大臣現役武官制による措置)倒閣を果たして、近衛再登場を実現したのだ。

*翼賛選挙と翼賛政治 この時期の状況を見ておくと、37年に近衛内閣の下で日中戦争が始まり、日独伊防共協定ができ、大陸では生死を分ける戦闘が展開され、国内では生活をはじめ各種の統制や制圧が行われていた。そんな中での、大政翼賛会の発足(40年10月)だった。

すでに9月には北部仏印に進出、日独伊3国同盟を締結した。第3次政権の41年7月には、米英から在外財産を凍結され、南部仏印に進駐する一方、10月下旬には対米英蘭戦争の準備を完了させる方針を決めた。だが、日米交渉の焦点だった中国、仏印からの撤兵をめぐり閣内対立から総辞職する。10月、東条内閣が成立すると、12月に一気に太平洋戦争に突き進む。東条首相、東郷外相の議会での開戦、戦況報告に対する質疑は行われず、陸海軍に対する感謝決議が全会一致で可決された。政党のみならず、議会の機能さえ失われた。少数であっても、反対や批判の出ない民主主義など、存在するわけがない。独裁と同時に、沈黙、同調してしまう空気は異様というしかない。その犠牲は結局、国民だった。

*「一強」づくりの翼賛選挙 さらに、その東条政権のもとで、真珠湾攻撃からほどなく、まだ日本軍の戦勝に酔いしれている時期の42年4月、翼賛の衆院選挙が行われる。院内交渉団体名目で、翼賛議員同盟(翼同・324議員)ができ、翼賛政治体制協議会(翼協・阿部信行会長)のもと、内務省、警察が介入して候補者選びが進んだ。

翼協には、翼同から前田米蔵、大麻唯男、山崎達之輔、永井柳太郎らの議員が送り込まれた。そして、選ばれた推薦候補者は、現236、新212、元18、定数いっぱいの計466人。推薦候補には臨時軍事費から選挙資金が提供され、非推薦候補には政府の手による警察官、翼賛壮年団、あるいは軍部による選挙干渉が行われた。

結果は、翼協推薦が381人(81.7%)、非推薦85人(18.3%)だった。拘束的な選挙のありようを批判した非推薦組とはいえ、戦争遂行、国民動員強化などの点では共通しており、とにかく東条独裁政権は強力なバックアップを形成できたことになる。

選挙を終えると、翼賛政治会(翼政会)が結成され、会長には阿部信行が翼協から横滑りした。幹部も、大麻、山崎、前田らがそのまま入り、財界からは、のちの首相岸信介を資金援助していた藤山愛一郎、岸を満州から起用した伍堂卓雄らが入った。

東条内閣は41年10月から44年7月までの1000日余に及んだが、戦局は悪化する一方だった。反東条の中野正剛が43年憲兵隊に連行されて自害するなどの事態もあった。44年7月拠点のサイパン島陥落を機に、東条起用を主張した内大臣だった木戸幸一、2・26事件で総辞職した海軍穏健派の岡田啓介らが倒閣工作に動き出し、また反東条の赤城宗徳らの憂国議員同志会の工作もあって、総辞職を余儀なくされた。

木戸らの天皇制擁護論、戦争完遂のための議会内の出直し論、議会軽視の東条体制批判論などのそれぞれの主張が、東条政権打倒に結びついたようだ(升味準之輔「日本政治史」)。

*終戦への混乱 東条内閣の崩壊からほぼ1年で、日本の敗北・降伏となる。情報を閉ざされ、国家に従順な多くの国民にとっては、ありえない事態だったが、国際的な視野、あるいは冷静なデータと判断力をもってすれば、着実に敗戦に向けて進んでいた。

東条を継いだのは、陸軍の小磯国昭首相で、260日の命運だった。このころ、本土への空襲が強まり、沖縄の陥落が目前にあった。国外では、ヤルタ会談(45年2月)など敗戦日本の扱いが協議されていた。

小磯政権期の45年2月、近衛文麿らのグループが国体護持のために即時停戦に踏み切るよう上奏文を示した。戦争に持ち込んだ首脳として責任をとろうとしたのかもしれない。

小磯退陣のきっかけは、蒋介石の重慶国民政府の使者という繆斌(みょうひん)が来日、日本傀儡の南京政府の解消、日本軍の中国撤退、満州国認知、という条件による日中単独講和を提案してきた。小磯はこれに乗りたい意向だったが、重光葵外相、陸海相らが強く反対して、結局退陣につながった。

小磯を継いだのは、海軍出身の鈴木貫太郎首相。就任翌月の5月には、同盟関係のドイツが無条件降伏し、さらに8月のポツダム宣言受諾の1週間前に、中立条約を結んでいたソ連がその条約を廃棄し、対日参戦に踏み切っている。だが、終戦前にはソ連の仲介による和平工作を求めることを首相、外相、陸海軍両相ら最高戦争指導者の会議で決め、6月3日から東郷茂徳外相の依頼で広田弘毅元外相が駐日ソ連大使マリクと会談を持っている。ソ連のモロトフ外相は4月の時点で、日ソ中立条約の不延長を通告済みだったのだから、ソ連による和平工作などありえなかったのだ。

これもまた、日本が孤立していたとはいえ、いかに情報過疎のまま戦争を進めていたか、を示すものだった。

ただ、戦況は日増しに敗戦に向かっており、国際情勢はそのような甘いものではなく、ある意味でいかに島国の日本に閉じこもっての戦争への取り組みだったかが推定されよう。

*日本の敗戦前提の国際会議 連合国側はすでに同盟国の敗戦後の対応を協議していた。しかも、下記に示すように再三の話し合いだった。だが、日本の外交網、諜報網、報道機関などは、このような会議の内容を十分につかめていなかった。44年は、サイパン、テニアン、グアム、レイテなどで敗退を重ね、45年には大都市の空襲に見舞われながら、国民向けの情報は「常勝」を伝えるばかりで、政府幹部までが実際の戦況を把握せず、血気のみの軍部に踊らされていたのだった。武力を握る軍部の前に、政権幹部ですら手も足も出ず、国民を不幸に落とし込む結果を招いた。それが、戦争というもの、であることに改めて気づかされるのだ。

具体的な説明はさておき、戦争の落としどころを協議した連合国側の動きのみを示しておこう。

:大西洋上会議 (1941.8) ルーズベルト(米)・チャーチル(英)

-ファシズム打倒のため戦後の平和構想(大西洋憲章)をつくる

:カサブランカ会談(1943.1) 同上

―イタリアへの作戦と、枢軸国に対する「無条件降伏」要求を確認

:カイロ会談 (1943.11)ルーズベルト、チャーチル、蒋介石(中国)

―対日戦争方針と戦後処理を協議、朝鮮の独立、日本の無条件降伏まで闘う

:テヘラン会談 (1943.11~12) ルーズベルト、チャーチル、スターリン(ソ)

-北フランス上陸の対独戦争、欧州の新戦線を確認

:ダンバートン・オークス会談(1944.8~10) ルーズベルト、チャーチル、スターリン、蒋介石

-国際連合設立の原則、具体案の作成

:ヤルタ会談 (1945.2) ルーズベルト、チャーチル、スターリン

-対独戦争処理、国際連合設立、ソ連の対日参戦と南樺太・千島領有の米英了承

:ポツダム会談 (1945.7~8) トルーマン、チャーチル→のちアトリー、スターリン

-欧州戦後処理、日本の無条件降伏勧告・戦後処理<米英中でポツダム宣言発表>

*ダメ押しの不幸 1945年3月以来の日本本土の大空襲、沖縄の決戦敗退、といった敗色の迫る状況を目の当たりにしながら、7月28日に鈴木首相はポツダム宣言黙殺の談話を発表(8月14日受諾)する。最高責任者の状況判断、国民への無配慮の姿勢も問題ながら、目前の勝利を承知したうえでの戦勝国の攻撃は、ひと言でいうなら「戦争あって人間への配慮なし」であり、許しがたいものがある。

その攻撃が8月6日のヒロシマ、9日のナガサキへの原爆投下だった。敵対するとはいえ、沖縄戦で24万余の日本人と、1万を超す米兵を犠牲にされたあとである。

ヒロシマでは、当時の人口35万人のうち、45年末で14万人が死亡、その後2017年までの原爆による死者は30万余に達している。ナガサキも同時期の人口24万人で、7万3884人が死亡、7万4909人が負傷、2017年には犠牲者は17万人を超えている。これには行方不明者は含まれておらず、当然さらに多くの犠牲者がいたはずだ。時代とともに、高齢化のなかで死者が増えることは当然ながら、その死の多くはなんらかの後遺症を長い歳月にわたって引きずっていた。

その両市への原爆投下の合間に、ソ連が参戦する。2月のヤルタ会談で、対日参戦が米英ソ3国で共有され、準備されていたとはいえ、この終戦直前の進撃も人間に対するとは思えない惨状をもたらし続けた。これが、まさに戦争というものの実態であり、戦争のどこに大義名分が見出されるというのか。

*戦争遂行責任の決着 戦後の政治、経済、社会全般のみならず、国民生活の日々の混迷にはとくに触れない。ただ、15年にわたる日中、太平洋の戦争の責任と反省、教訓は生かされただろうか。70年余の今、なにが変わり、なにが蘇り、先行きはどうなろうとしているのか。

そのことは歴史に学び、より望ましい理念に基づいて、厳しく進まなければならない。目の前の利害ばかりを追い、小さい世界に籠り過ぎていていいのか。国家、民族、人種、言語、宗教、経済体制、風俗習慣、文化、各種の発展段階やその国の地勢的状況、内在資源など、互いの相違点の理解に努めつつ、交流を通じて息長く共存の道を広げていかなければ、地球規模の平和は保てない。

最後に戦争遂行の責任者、つまりそれを許容した国民を意識しつつも、やはり決定に関与した者たちを、歴史に反逆した者として指摘しておきたい。もちろん、勝者による裁断に問題があり、責任者の言い分のあることは承知のうえで、忘却しないために記録しておきたい。

◇ 東京裁判判決

<絞首刑> 1948年12月執行

東条英機(陸軍大将、首相・内相・軍需相・陸軍参謀長/真珠湾攻撃)

広田弘毅(外交官、2・26事件後の首相・斎藤、岡田、近衛内閣の外相/南京事件不対応)

松井石根(陸軍大将、日中戦争開始時の中支那方面軍司令官で南京事件に関与)

土肥原賢二(陸軍大将、陸軍教育総監・満州事変時の奉天<瀋陽>特務機関長)

板垣征四郎(陸軍大将、近衛内閣の陸相/満州事変時の関東軍高等参謀で柳条湖事件に関与)

木村平太郎(陸軍大将、近衛、東条内閣時の陸軍次官、ビルマ方面軍司令官/対英開戦)

武藤章(陸軍中将、日米開戦時の軍務局長/フィリピン捕虜虐待、対中国強硬意見を主張)

<終身禁固>

木戸幸一(内大臣で天皇側近、近衛内閣文・厚相・平沼内閣内相、東条の首相を推薦)

賀屋興宣(大蔵官僚、近衛、東条内閣蔵相で軍事費中心の予算編成、戦後衆院5期、池田内閣法相)

白鳥敏夫(外務官僚、駐伊大使、日独伊同盟を推進、外務省革新官僚)*

星野直樹(大蔵官僚、近衛内閣企画院総裁・内閣書記官長・満州国国務院総務長官)

小磯国昭(陸軍大将、首相・平沼、米内内閣拓務相・朝鮮総督・関東軍参謀長)*

梅津美治郎(陸軍大将、大本営全権として降伏に調印、参謀総長・関東軍司令官兼満州国大使)*

鈴木貞一(陸軍中将、近衛、東条内閣企画院総裁・貴族院議員・大日本産業報国会長)

橋本欣五郎(陸軍大佐、右翼で軍内に桜会を結成し3月、10月事件<未遂>、2・26事件関与)

平沼騏一郎(司法官僚、首相・枢密院議長・近衛内閣内相・山本内閣司法相・大審院院長・検事総長)*

嶋田繁太郎(海軍大将、東条内閣海相・軍令部総長・支那方面艦隊司令長官)

大島浩(陸軍中将、駐独大使として日独伊同盟による枢軸外交推進、ヒトラー礼賛、健一陸相の二世)

荒木貞夫(陸軍大将、犬養内閣陸相・近衛、平沼内閣文相で軍国化教育推進、皇道派中枢)

畑俊六(元帥陸軍大将、阿部、米内内閣陸相・支那派遣軍総司令官、教育総監、広島で被爆体験)

南次郎(陸軍大将、若槻内閣陸相・貴族院議員・朝鮮総督で創氏改名・関東軍司令官兼満州国大使)

佐藤賢了(陸軍中将、軍務局長・南支那軍参謀副長時に北部仏印進駐、議会で「黙れ!」発言)

岡敬純(海軍中将、海軍次官、軍務局長/日米開戦主張し、親独派)

註:非軍人の靖国合祀者は、平沼、白鳥、広田のほか、禁固の東郷、病死の長野修身、松岡洋右も

:*印は、刑期中の病死者

<禁固20年>

東郷重徳(外務官僚、開戦の近衛内閣、終戦時の鈴木内閣外相、駐ソ、駐独大使)*

<禁固7年>

重光葵(外務官僚、東久邇内閣外相・大東亜相、東条、小磯内閣外相、戦後衆院議員、鳩山内閣外相)

◇ 判決前病死

長野修身(元帥海軍大将、広田内閣海相)

松岡洋右(外務官僚、満鉄総裁を経て衆院議員、国際連盟脱退時の全権、3国同盟主導)

◇ 訴追免除

大川周明(梅毒による精神障害/右翼思想家、3月、10月、5・15、2・26事件関与)

◇ A級戦犯非指定者で不起訴・釈放

不起訴になった、この人々に責任はないのか。総体のなかの一細胞であり、決定を下した責任は問いにくいが、しかし、流れを形成し、潮流を速め、強めた責任はないと言えるだろうか。「一枚岩」という全体主義的傾向の社会は、このように責任というものを、どこか一部に負わせて、あとは生き残り、ふたたび同じような方向を求め出すところに問題がある。

戦争責任を問われ、逃れ得た人々の多くは、岸信介のように首相になり、国会議員になり、組織団体の仕切り役になって、戦争の正当性を主張し、類似の道を敷く原動力にもなっていた。無数の人命を犠牲にし、社会構造を破滅に導いた反省から身を引き、戦争阻止の道を進めた人がどれだけいただろうか。

その意味で、A級戦犯の罪を問われながら、処罰を逃れた人々を明記しておきたい。

――官僚

青木一男(大蔵官僚、安倍内閣蔵相、東条内閣大東亜相、貴族院/戦後参院議員)

安倍源基(内務・警察官僚、鈴木内閣内相・警視庁特高部長でアカ狩りに尽力)

天羽英二(外務官僚、外務次官、日独伊3国同盟締結時の駐伊大使)

井野碩哉(農商務官僚、近衛、東条内閣農相、衆院議員/戦後も参院議員、岸内閣法相)

岩村通世(検察官僚、近衛、東条内閣法相、検事総長、司法省刑事局長)

太田正隆(大蔵官僚、衆院議員・大政翼賛会政策局長/戦後は鳩山内閣自治庁長官)

岡部長景(外務、宮内官僚、東条内閣文相で学徒勤労動員、貴族院議員、陸軍政務次官)

大達茂雄(内務官僚、小磯内閣内相、陸軍司政長官、内務次官/戦後参院議員、吉田内閣文相)

岸信介(農商務官僚、東条内閣商工相、満州国国務院高官/戦後首相、衆院9回、自民幹事長)

後藤文夫(内務官僚、東条内閣国務相、大日本翼賛会事務総長、警保局長/戦後参院議員)

谷正之(外務官僚、東条内閣外相、外務次官、中国大使/戦後重光葵の腹心として駐米大使)

塩野季彦(検察官僚、林、近衛、平沼内閣司法相等、思想統制に尽力)

下村宏<海南>(逓信官僚、鈴木内閣情報局総裁、台湾総督府長官、戦前朝日新聞副社長、NHK会長)

正力松太郎(警察官僚、虎の門事件で免官、大日本翼賛会総務/戦後閣衆院に出て鳩山、岸入閣)

須磨弥吉郎(外務官僚、南京総領事など中国在勤長く、諜報に努力/戦後衆院議員)

松阪広政(検察官僚、小磯、鈴木内閣法相、東条の命で中野正剛追及、戦時の言論を統制)

水野錬太郎(内務官僚、寺内、加藤友、清浦内閣内相、田中内閣文相、朝鮮総督府、大日本興亜同盟副総裁)

――軍人

<陸軍>

大将 阿部信行(首相、外相)

後宮淳(人事、軍務局長、航空総監)

河辺正三(ビルマ方面司令官、インパール作戦)

多田駿(満州国最高顧問、北支那方面司令官)

西尾寿造(初代支那派遣軍総司令官)

真崎甚三郎(教育総監、2・26事件に関与)

中将 安藤紀三郎(東条・国務、内務相、大政翼賛会副総裁)

石田乙五郎(憲兵司令部本部長)

菊池武夫(奉天特務機関長、貴族院で天皇機関説攻撃)

木下栄市(中支那派遣憲兵隊長、憲兵学校長)

四王天延孝(ハルビン特務機関長、ユダヤ陰謀論説く)

中村明人(タイ国駐屯軍司令官)

少将 上砂勝七(憲兵31年、憲兵司令部副官)

大野広一(中支那派遣憲兵隊司令官)

高地茂都(朝鮮憲兵隊司令官)

長友次男(中野憲兵隊司令官)

大佐 小林順一郎(右翼団体組織、大政翼賛会総務)

少佐 井田磐楠(男爵、貴族院議員、大政翼賛会常任総務)

<海軍>

大将 小林躋造(連合艦隊司令長官)

高橋三吉(連合艦隊司令長官)

豊田副武(次官、連合艦隊司令長官)

長谷川清(次官、台湾総督)

中将 上田良武(海軍航空隊の功労者)

寺島健(東条・逓信、鉄道相)

――報道

緒方竹虎(朝日新聞副社長、小磯・情報局総裁)

古野伊之助(同盟通信社、日本映画社社長)

――各界

有馬頼寧(伯爵、近衛内閣農相、衆院、貴族院議員、大政翼賛会初代事務局長)

大倉邦彦(東洋大学長、大倉精神文化研究所創設、容疑内容は未調査で不明)

太田耕造(国家主義運動に参加、平沼内閣書記官長、血盟団、5・15事件の弁護士)

酒井忠正(貴族院議員、阿部内閣農相)

梨本宮守正王(皇族、元帥陸軍大将、在郷軍人会、大日本武徳会各総裁)

—―経済界

鮎川義介(日産コンツェルン創業、満州重工業開発社長、貴族院議員)

石原広一郎(石原産業創業、東南アジアで鉱山開発、海運業など、満州事変後南進論提唱、国家主義を説く)

大河内正敏(物理学者、理化学研究所所長、東条内閣顧問、軍需産業や原爆製造計画の責任を疑われる)

久原房之助(日立製作所、日産自動車、日本鉱業などの基盤となる久原財閥を率い、2・26事件関与など政界の黒幕)

郷古潔(三菱重工業社長、東条内閣、軍需省顧問、戦時体制の戦略的指導者とされる)

伍堂卓雄(海軍中将、林・鉄道兼商工相、阿部・商工兼農相、満鉄理事、軍需省顧問、日本商議所会頭)

櫻井兵五郎(日本タイプライター<現キャノン>社長、鈴木・国務相、衆院議員、ビルマ軍政顧問、翼賛議員同盟総務)

津田信吾(鐘紡社長、繊維から兵器、飛行機など重工業、合成ゴム、製薬などに拡大、海外にも進出)

藤原銀次郎(三井財閥中心のひとり、王子製紙社長、米内・商工相、東条・国務相、小磯・軍需相、海軍軍政顧問)

村田省蔵(大阪商船社長、近衛・鉄道兼逓信相、フィリピン占領軍最高顧問)

—―右翼系

葛生能久(能世とも、内田良平の黒龍会設立、大日本生産党結成、大政翼賛会総務、玄洋社頭山満の弟子、国家主義者)

児玉誉士夫(高畠素之門下の赤尾敏、津久井竜雄ら、上杉愼吉、頭山満の建国会入り、笹川良一の国粋大衆党などに関与、戦前の中国でこだま機関をつくり軍の裏の動機で資金を得、戦後政界、暴力団関係のフィクサー役に)

笹川良一(ムソリーニを礼賛し国粋大衆党総裁、満州でも活動し戦前衆院1期、戦後政財界のドン・黒幕として動く)

里見甫(満州での新聞記者などの活動で政府、軍部などに食い込み、アヘンを扱う里見機関を設立、関東軍に資金回す)

進藤一馬(玄洋社創立のひとり喜平太4男。中野正剛秘書で東方会入り、玄洋社社長に。戦後衆院に出、福岡市長)

横山雄偉(玄洋社員だったが、詳細不明。政治がらみの著述。政軍関係人脈を持ち、ドイツ等の情報があったか)

◇ その他の不起訴

牟田口廉也(陸軍中将、インパール作戦指揮し失敗/シンガポール法廷に送致、48年3月釈放)

秦彦三郎(陸軍中将、関東軍総参謀長でロシア通/シベリアで逮捕、抑留のため不起訴、56年末復員)

池崎忠孝<赤木桁平>(衆院議員、文部省参与官、漱石などの研究/病気のため不起訴)

本多熊太郎(外務官僚、汪兆銘中華民国大使、東条内閣顧問/病気のため不起訴)

徳富蘇峰(大日本言論、日本文学両報国会長で戦争推進/高齢で自宅拘禁され不起訴、文化勲章を返上)

◇ 軍人、兵士、そして家族までの自殺・自決

あえて自殺者を挙げるのは、戦争責任を取る形で自殺(自決)した者が「潔し」「軍人の鏡」などとして讃えられ、許容する風潮が流れることでいいのか、と思うからである。

たしかに、「生き恥をさらす」「部下らに対して示しがつかない」といった生き残り組への批判的な見方も出ているが、では「死による責任」の取り方でいいのだろうか。ともすれば、「死ねば許される」風潮もある一方、死によって戦争の反省も教訓も残されず、集団統治にアグラをかいていたトップリーダーたちが、個人限定の責任感やおのれの責任逃避・回避でウヤムヤにしていいものだろうか。

戦争に関わり、推進した軍人はじめ各界のリーダーたちの、敗戦時の対応は多様で、うろたえ、逃げの口上を述べ、関与を隠し、さまざまだった。権力に乘って強引で大威張りだった人物が一転、穏健論者になり、責任転嫁に走ったりした。

戦争の残したものを考えるとき、やはり「死による引責」と「逃げ、かわす責任」を以下の経歴等から考えてほしい。

ただ、自殺者の名誉の観点からすれば、その責任感、純粋な使命感を黙視することはできない。第一線で、任務に忠誠を尽くし、擁した部下を死に至らしめた自責の思いは、人間としての基本的な姿勢だろうし、また死をもって国家の命令に従おうとした兵士らの精神も尊いものに間違いはない。

戦争に至るまでの和平の努力が十分に果たされ、武力による他国への侵略などが避けられていれば、戦闘による大量死や責任を感じての個々の死などは避けられていたに違いない。また、戦争というものの結末としての悲劇を、常に念頭に置いた政治、外交、そして防衛でなければならないだろう。

――要人の自殺

小泉親彦(陸軍軍医総監、中将、近衛、東条内閣厚相/45年9月自宅で割腹自殺)

橋田邦彦(生理学者、近衛、東条内閣文相で戦時教育推進/45年9月自宅で青酸カリ自殺)

納見敏郎(陸軍中将、第28師団長、沖縄戦の先島群島司令官/45年12月任地の宮古島で自殺)

近衛文麿(首相、外相など歴任、大政翼賛会総裁/45年12月荻外荘で青酸カリ自殺)

本庄繁(陸軍大将、枢密顧問官、関東軍司令官、張作霖軍事顧問/45年11月陸大内で割腹自殺)

杉山元(近衛、林内閣陸相、参謀総長、教育総監/9月司令部で拳銃自殺、夫人も直後に短刀で自害)

註:杉山はA級戦犯容疑だったかは未調査

――A級戦犯にならなかった軍幹部の自殺など

阿南惟幾(陸軍大将、最後の鈴木内閣陸相で戦争継続主張/8月15日陸相官邸で割腹)

寺本熊市(陸軍中将、陸軍航空本部長/8月15日役所内で拳銃自殺)

宇垣纏(海軍中将、第5航空艦隊司令官/8月15日ポツダム宣言受託後宇垣ら18人が特攻機出撃、戦死とされず)

大西滝治郎(海軍中将、神風特攻隊創始、第1艦隊司令長官/8月16日官舎で割腹)

山田九七郎(海軍少佐、302飛行隊長/8月24日 本人と妻も服毒自殺)

国定謙男(海軍少佐、軍令部参謀/8月22日 本人拳銃自殺、妻、2児も殉死)

田中静壱(陸軍大将、第12方面軍司令官、憲兵司令官/8月24日司令官自室で拳銃自殺)

嶋田朋三郎(陸軍法務中将、5・15、永田鉄山殺害の相沢事件などをこなす/9月4日拳銃自殺)

親泊朝省(陸軍大佐、大本営報道部長、南京事件告発/降伏調印翌日の9月4日拳銃自殺、妻、長男、長女も殉死)

これらは、ごく一部の例に過ぎない。

「世紀の自決—日本帝国の終焉にとった人びと」(額田坦編・改訂版、1975年刊)のリスト<追加分を含む>によると、終戦後の自決者は588人、また妻子など家族ぐるみの死者は17家族34人に及んでいる。

陸軍では、大将7、中将16、少将5で、下層の1等兵14、上等兵34が巻き込まれている。18歳の陸軍兵器学校生徒までが自害した。海軍は中将2、少将1、1等水兵1などとなっている。

この著書で初めて知った事実を紹介しておきたい。

戦後1年近く経った46年6月、新京(現長春)第8陸軍病院の若い看護婦22人が一緒に青酸カリを飲み、自決した。ソ連軍に数人の看護婦が必要とされ、何回か派遣していたが、ある日、満身創痍の看護婦ひとりが逃げ帰り、ソ連兵の慰み者にされていることがわかった。その翌日、22人は制服制帽を身に着け、足を縛り、合掌した姿で、線香の香るなか、きちんと2列になって横たわっていた。駆け付けた婦長がその後、なんとか帰国して事実が判明した、という。

「戦争というもの」の実相である。為政者は、こうした事実、あるいは歴史の教訓をどう受け止め、戦争回避の努力に向けるのか。「防衛」の名目が拡大され、軍備増強に予算をつぎ込み、地球の裏側まで進出し得る施策と、このような国家名目の動員による悲劇、との脈絡をどう考えているのだろうか。

(オルタ編集委員、元朝日新聞政治部長)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最新号トップ/掲載号トップ/直前のページへ戻る/ページのトップ/バックナンバー/ 執筆者一覧