格差固定型身分社会は知識基盤型経済の基盤を掘り崩す

所得・資産の不平等の問題は、社会の正当性に関わる問題であると同時に、産業社会の活力と持続可能性を大きく左右する。本稿では、知識基盤型経済の中に胚胎されつつある世襲制身分社会の現実と、それがもたらす産業社会の閉塞状況について考察する。

============================

■1.知識基盤型経済時代の世襲制身分社会

============================

英『エコノミスト』誌2015年1月24日号の表紙を飾るのは、ロココ調ファッションを身にまとった家族の肖像である。まるで18世紀歴史絵巻のようだ。でも、よくみると、ちょっとおかしい。父親は iPad を片手に持ち、母親は iPhone で音楽を聞き、傍らにいる息子はスタンフォード大学のキャップをかぶって野球のグローブをはめている、といった具合だ。そう、これは西海岸の乗りの、ITリッチ貴族版「家族の肖像」なのである。

さて、いつものように読者を煙に巻いてから始まるカバー・ストーリーは「アメリカの新しい貴族社会」。所得格差がますます拡大する中で、教育を通じた特権的身分の世襲化が進展していることを、広範な取材とデータで描いている。

もともとアメリカは、特権的地位の世襲に反対する理念を建国の基礎とする。たとえ大きな格差が存在しても、世代内・世代間の社会的流動性が身分的固定化を許さない、ダイナミックで自由な国こそがアメリカ市民の誇りであり、多くの人々をこの国に引き寄せる力でもあった、はずである。

しかし、こうした「アメリカン・ドリーム」の幻想は、いまや百年前を凌駕するまでになった格差社会の現実を前に、音を立てて崩れつつある。それをさらに決定的なものにしたのは、知識基盤型経済時代における知的資本の重要性の高まりである。知的資本は知識経済の原動力であり、それを多く保有する者に大きな収益をもたらす。しかも、頭脳に体化された知的資本には相続税の脅威もなく、教育を通じて確実に子孫に受け継がせることができる資産なのだ。

さらに、現代の富裕階層の多くは、自ら高度な専門職務に腕をふるう知的なワーキングリッチである点で、かつての金満資本家や金利生活者と大きく違う。彼/彼女らは、知的資本の重要性を誰よりもよく理解し、その子供たちの頭脳に最大限の投資を行なおうとする。そして、知的に成功を収めた者同士の「パワー・カップル」の比率がこれまでの世代に比べて格段に高まっていることが、頭脳投資の上下格差にますます拍車をかける。

かくて、知的資本の重要性の高まりと、頭脳投資を通じた子孫への継承が、アメリカに新しい世襲的貴族社会を現出させている。教育格差が大きな社会問題となっている日本にとって、対岸の火事のように気楽に眺めてはいられない深刻な現象だ。

そこで、両親の世帯収入別にみた子どもの学力格差について、日米比較を試みた。

アメリカでは、非営利法人である「カレッジ・ボード」が主催するSAT(大学進学適性試験)が、入学志願者を選別する際の考慮要素のひとつになっており、その結果は親の社会経済的地位とのクロス集計も含めて毎年公開されている。日本の場合には、ようやく最近になって、お茶の水女子大学の調査チームが文部科学省の「全国学力・学習状況調査」(いわゆる全国学力テスト)の得点結果を分析した報告書によって、小学6年生と中学3年生についてのみであるが、アメリカと類似の情報が得られるようになった。

表1では、親の世帯年収区分ごとに、学力テスト総合得点の平均値(=100)に対する指数を示している。親の世帯年収と子どもの学力にははっきりとした正の相関関係がある。世帯年収区分の最低と最高の得点指数は、アメリカでは「2万ドル未満」88.4、「20万ドル以上」115.0、日本では「200万円未満」小6・82.6、中3・86.9、「1500万円以上」小6・118.6、中3・115.3であった。世帯年収最低区分対最高区分の間の上下格差倍率は、アメリカでは1.3倍、日本では小6・1.4倍、中3・1.3倍となっている。

世帯年収の大きな格差に比べて、子どもの学力差はそれほど大きなものではないと思われるかもしれない。けれども、表に示す数値のもとになっている学力テストは、アメリカでも、日本でも、あまり大きな得点差が生じない基礎的学力を測るものであることに留意する必要がある。にもかかわらず、親の世帯年収の違いによって3〜4割の得点数の上下格差が観察されることは、氷山の一角の下にある巨大な格差の存在を示唆している。

教育を通じた能力主義的平等化は近代工業社会の理念であると同時に、生産力の基盤をなすメカニズムでもあった。明治以来の日本の工業化も、戦後における経済発展も、その理念と生産力基盤のもとに達成されてきた。知識基盤型経済の時代は、歴史の針を逆戻りさせて、新たな世襲制身分社会の形成に向かうのか。その果てにあるのは、袋小路的閉塞状況でしかないだろう。

============================

◆2.富裕層への資産集中は日本でも確実に進みつつある

============================

現代世界の不平等について、問題の深刻さに比例するかのように、近年著しい研究の深化拡大がみられた。ピケティの『21世紀の資本』(2013年)が明らかにした富裕層への資産集中傾向と遺産相続メカニズムによる世襲制家父長制社会への逆戻り現象についても、その後多くの知見が積み重ねられている。

例えば、ピケティの共同研究者であるサエズ(カリフォルニア大学)とズックマン(ロンドン大学)は、20世紀初頭から今日までのアメリカにおける資産格差の推移を丹念に追跡した結果、足元の2012年には、資産額上位0.1%(世帯数にして約16万)の最富裕層の資産シェアが、戦前のピークにあたる22%を回復し、下位90%のシェアとほぼ同じ水準に達していることを明らかにした。アメリカの資産格差は約百年前の格差社会の状況に逆戻りしてしまったのである。このような急激な資産格差拡大の最大の要因は、近年における下位90%階層の賃金停滞であるとされている。1986〜2012年の期間に、所得上位1%の実質所得は年率3.4%の伸びを示したのに対し、下位90%のそれはわずかに0.7%にしかすぎなかった。

資産格差が相続によって拡大再生産されるメカニズムをめぐっても、多くの実証研究が蓄積され、格差拡大は社会的流動性の低下とともに進行しつつあることが明らかにされている。

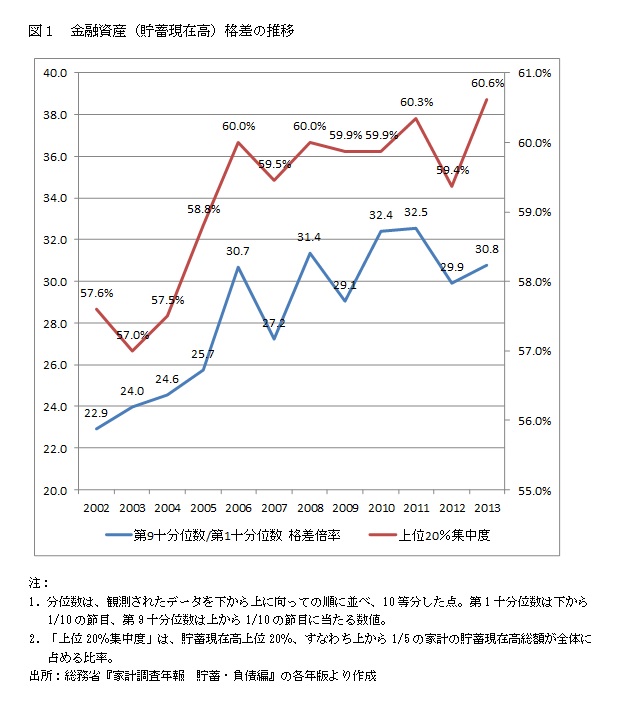

残念ながら、日本における所得・資産格差についての研究は、海外における盛り上がりに比べると、周回遅れの感が否めない。けれども、今後はピケティ・ブームを受ける形で研究が進展していくと思われる。その成果に期待しつつ、日本の資産格差のトレンドについて簡単なデータ整理を行ってみた(図1)。

ここでは、総務省『家計調査年報』による貯蓄現在高分布状況のデータを用いて、金融資産格差の推移を追ってみた。総額1500兆円にも達する日本の個人金融資産は、所得以上に上下格差が大きい。このことは、従来からしばしば指摘されてきた。図1をみると、21世紀に入ってから、格差はますます広がる方向に向かっていることがわかる。

まず、上下格差の指標として算出した、貯蓄現在高第9十分位数の第1十分位数に対する格差倍率は、年次による上下変動を伴いながらも、2002年の22.9倍から30倍前後に向かって上昇しつつある。2012年の格差倍率は30.8倍、2002年に比べて34%増となった。

次に、貯蓄現在高上位20%、すなわち金融資産順位で上から1/5の家計の貯蓄現在高総額が全体に占める比率をみると、2002年の57.6%からおおむね漸増傾向で推移していることがわかる。2012年には、貯蓄現在高全体の6割強は上位5分の1の富裕層が保有するところとなっている。同年のアメリカのデータでは、上位10%富裕層の資産シェアが77%にも達しているので、日本の資産格差はアメリカに比べれば相対的に小さい。けれども、同じような軌跡をたどっていることに留意する必要がある。

低成長と経済停滞が繰り返されるような現在の経済状況のもとでは、資産収益率は経済成長率を上回ることが常態となる。それは富裕層への資産集中傾向を強め、相続メカニズムがそのような傾向に拍車をかける。ピケティが描いた21世紀不平等世界のシナリオの中に、日本もまた確実にとらえられているとみなければならないだろう。日本における不平等研究の今後の発展と、その成果をふまえた政策的論議の盛り上がりに大いに期待したい。

============================

◆3.「努力しても報われない社会」への幻滅

============================

今年卒寿を迎える碩学ロナルド・ドーア教授が、日本研究70年を回顧した最近の著作のタイトルは『幻滅』(2014年、藤原書店)だった。日本の産業社会の内実を知悉し、常に暖かい目で見守ってくれていたドーア教授から引導を渡されるほど、日本社会の荒廃は著しい。そして、日本人の意識の中にも、次第に幻滅が広がりつつある。

ものの見方、考え方、感じ方は人それぞれだ。けれども、千差万別の人々の意識にも、共通点は存在する。そして、大量観察すれば、あるグループの人々の意識には一定の傾向が浮かび上がるものだ。そのグループを日本人全体に広げて、長期にわたり、国際比較も行いながら、根気よく継続されている調査のひとつに統計数理研究所の「日本人の国民性調査」がある。1953年に開始されて以来5年おきに調査が実施され、昨年は60年目にあたる第13次調査が実施された。最近発表されたその集計結果は、半世紀を経た意識変化を示すと同時に、2011年東日本大震災をくぐり抜けた後の新しい局面の中での、国民意識の明暗を映し出している。

まず明るい面からみていくと、将来の見通しについて、悲観的な見方よりも楽観的な見方がふたたび増えている。すなわち、これから先「人々は幸福になると思う」(03年17%、08年21%、13年27%)、「心のやすらかさは増すと思う」(03年8%、08年10%、13年14%)、「人間の健康の面はよくなると思う」((03年19%、08年24%、13年39%)などの項目では、いずれも楽観的な見通しが増える傾向にある。

社会の信頼性に関する設問でも肯定的な傾向が現れている。とりわけ注目されるのは、「たいていの人は、他人の役にたとうとしていると思いますか、それとも、自分のことだけに気をくばっていると思いますか?」という設問への回答である。2013年調査結果では「他人の役にたとうとしている」と答えた人の割合が前回(2008年調査)を9%ポイント上回る45%となり、「自分のことだけに気をくばっている」(42%)を上回る結果となったことである。この逆転は、この設問が開始された1978年以来はじめてのことである。

東日本大震災の経験を経て、人と人の絆の大切さと同時に、日本列島のここかしこに根付いている相互扶助精神の存在が改めて見直されるようになった。「日本人の国民性調査」2013年調査にも、そのような意識傾向が反映されていると読むこともできよう。

ところが、暗い面で気になる結果も明るさ以上に散見される。ひとつは近年のメンタルヘルスの悪化に関わる。すなわち、「この1ヶ月間にいらいらしたことがありますか?」という設問に「ある」と答えた人の割合が50%に達したことである。この設問がはじまった93年の38%に比べて12%ポイントの増加となる。「この1ヶ月間に頭痛・偏頭痛に悩んだことがある」の割合も増えている(93年25%→2013年32%)。

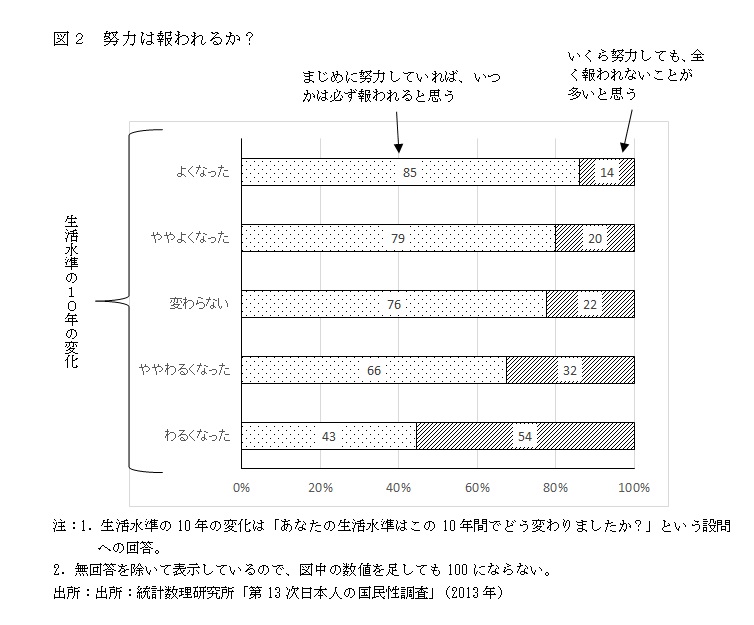

日本の産業社会の活力という点でもっとも気になる結果は、「いくら努力しても、全く報われないことが多いと思う」の割合が、1988年の17%から2013年には26%と顕著な増加を示していることである。

残念ながら、この設問は1988年と今回の2回のみしか設定されていないので、時系列的傾向について、あまりはっきりしたことはいえない。けれども、2013年のデータを「生活水準の10年の変化」とクロス集計した結果は、日本の産業社会の現状と将来についておおいに憂慮すべき状況を示すものである。

図2は「あなたの生活水準はこの10年間でどう変わりましたか?」という設問への回答結果(「よくなった」「ややよくなった」「変わらない」「ややわるくなった」「わるくなった」)区分ごとに、「まじめに努力していれば、いつかは報われると思う」「いくら努力しても全く報われないことが多いと思う」のふたつの選択肢の回答割合をみたものである。

一見して明らかなように、過去10年間の生活水準の変化の良し悪しと、努力は報いられるか否かの回答は見事に相関している。すなわち、生活水準が「よくなった」と答えた人では「まじめに努力していれば、いつかは報われると思う」(85%)と考える人が圧倒的に多いのに対して、生活水準が「わるくなった」と答えた人の場合は過半数を超える人が「いくら努力しても、全く報われないことが多いと思う」(54%)と答えているのである。

「失われた20年」の中でもっとも傷ついたのは、ふつうの人々の仕事と暮らしだった。雇用の質は劣化の一途をたどり、21世紀は「賃下げの時代」となった。いまの日本は、周回遅れでアメリカの格差社会の軌跡を追っている。もし、そのような傾向が定着して、「努力しても無駄だ」という諦めが一般化したとき、日本の産業社会の活力の源泉となってきた勤労倫理が希薄化することはまぬがれがたい。そうならないための政策的対応にいま着手することが焦眉の課題といえるだろう。

============================

◆4.固定的格差社会を回避し、知識基盤型社会の基盤形成を

============================

実写3Dとしてはカンヌ映画祭史上初めてオープニング作品に選ばれたという鳴り物入りの前宣伝で派手に登場した『華麗なるギャツビー』(2013年公開、アメリカ映画)は、主演のディカプリオの渋い笑顔、アール・デコのきらめく世界などなど、いろいろと話題に富んだ作品だった。「狂乱の20年代」の虚無と幻滅を描いたスコット・フィツジェラルドの原作小説は、アメリカ人なら誰でも知っている名作中の名作。発表の翌年1926年に映画化されて以来、今回で4度目のスクリーン登場となる。

前回のロバート・レッドフォード主演による映画が封切られたのは1974年。長期化するベトナム戦争への反戦意識・厭戦気分が全土を覆い、アメリカン・ドリームの破綻がいよいよはっきりしてきた時代の空気を反映して、強い幻滅感が漂う作品だった。今回の作品は、同じく「狂乱の20年代」の「はかなさ」を描きながら、前作のようなアメリカ社会への批判はこめられていない。アメリカも変わり、ハリウッドも変わった。

けれども、アメリカでの映画封切りに1年ほど先立つ2012年1月、フィツジェラルドの原作小説が描く格差社会の現実に焦点をあてて、今日の状況に警鐘を鳴らす論考を発表した経済学者がいた。アメリカ大統領経済諮問委員会委員長のアラン・クルーガー教授である。

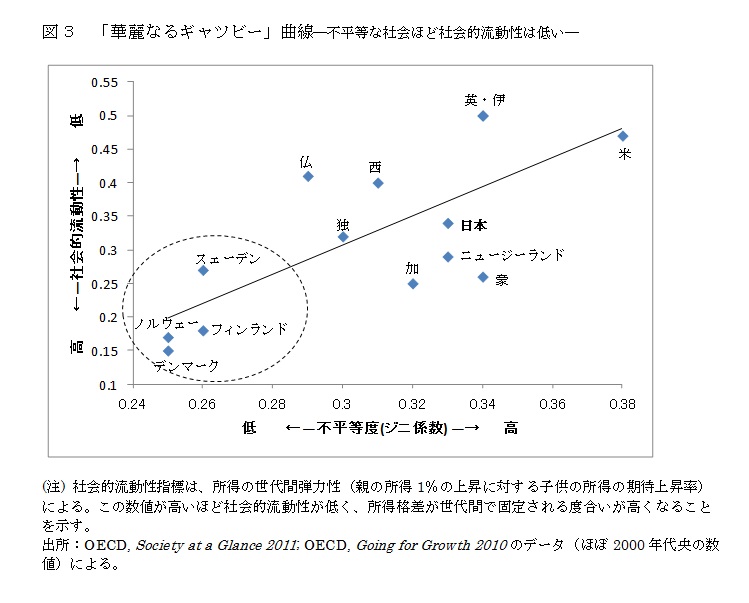

教授は「格差拡大とその帰結」と題する講演の中で、不平等度と所得の世代間弾力性(親の所得1%の上昇に対する子供の所得の期待上昇率)の相関関係を示す傾向線を「華麗なるギャツビー」曲線と名付けた(OECDデータベースの最新の数値に基づいて作成した図3の傾向線を参照)。この図の意味するところは、不平等な社会ほど世代間の階層移動による社会的流動性が低く、格差が固定される傾向が強くなるということである。

OECD加盟国の中で、現在のアメリカは「華麗なるギャツビー」曲線のもっとも右上に位置している。金持ちの子は金持ちに、貧乏人の子は貧乏にという、世代をまたいだ格差の固定化がますます進みつつあることに、クルーガー教授は現在のアメリカ社会の危うさをみる。世代的に固定化された格差社会は、単に不公正であるというのみならず、広範な社会の裾野から、多様な人材が生まれ、さまざまな分野で競い合っていくという社会的ダイナミズムを阻害するものである。そのような社会が持続的に繁栄していくとは考えにくい。

ところで、図3のもっとも左下のアメリカの対極にある国々をみると、そこには、スェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマークの北欧諸国が並んでいる。代表的な高福祉・平等社会であると同時に、親の所得は子の所得にほとんど関係しない、きわめて流動的な社会でもある。

実は、知識基盤型経済を支える情報通信技術(ICT)のイノベーションをリードしているのは、「華麗なるギャツビー」曲線の両端にある、固定的不平等社会アメリカと流動的平等社会北欧諸国である。

北欧諸国は、なぜアメリカのような「勝者の一人勝ち」型の不平等社会とは異なる類型の情報通信技術(ICT)のイノベーションを生み出しえたのか。砂田薫国際大学准教授は、北欧諸国が意図的に推進してきた、産官学連携による「ナショナル・イノベーション・システム」に着目して、北欧諸国には次のような特徴がみられるという。

第1は、高福祉・高負担の福祉社会。第2に、イノベーション重視・産業の新陳代謝促進的政策展開。第3に、労働者の安全性と流動性を両立させる雇用政策。第4に、教育および人材育成の重視。第5に、公的なサービスにおける情報通信技術(ICT)の効果的な活用。

以上の5つの特徴は、ICTイノベーションによる産業活性化、社会的流動性、高福祉平等社会のもとでの生活の安心・安定の間の連関構造を形成し、「華麗なるギャツビー」曲線の左下のポジションにおける、知識基盤型平等社会の実現につながったという(砂田薫「知識経済をリードする北欧のイノベーション戦略」、『intelplace』2013年3月号)。

北欧諸国が進めている「ナショナル・イノベーション・システム」の5つの特徴をよくみると、第1の「高福祉・高負担」と第5の「ICTの効果的活用」のふたつを除けば、実は、1980年代までの産業政策の展開と日本的雇用慣行が先鞭をつけた政策志向であることがわかる。実際に、「ナショナル・イノベーション・システム」という概念を最初に提唱したといわれるフリーマン教授の1987年の著書は『技術政策と経済パフォーマンス:日本からの教訓』と題されているのである。クルーガー教授の警告と北欧諸国の政策に学びながら、同時に日本の過去の経験の棚卸しをしてみることが、いま求められているのかもしれない。

============================

◆5.積み上がる資金余剰を成長フロンティア開拓に活かせ

============================

イノベーション創出による産業活性化が、今後の日本経済新生の鍵を握るものであることについては異論の余地はない。科学技術イノベーション政策推進のための産官学連携の機構も動き出しつつある。

けれども、ここに大きな問題が横たわっている。イノベーション創出の主体であるべき企業が、いまや将来を見据えて積極果敢な技術開発と設備投資を行う主体から、収益をひたすら内部に貯めこむ主体へと、内向き・縮み志向の変貌をとげてしまったからである。

日本列島をうなだれ症候群が覆いつくすようになって久しい。某缶コーヒーのCM「宇宙人ジョーンズ・とある老人」篇で、地球調査の大先輩の宇宙じいさんは語る。「いやー、ずっと見てきたけど、今ほどみんなが下を向いている時代はなかったかもしれんな」と。

若者は、いまだ完全に解消されたとはいえない就職氷河期の中で職業キャリアの展望を見出せない。壮年者は、前門の賃下げ、後門のリストラの狭間で労働強化に呻吟し続けている。高齢者はといえば、福祉の薄情けぶりを前に、寄る辺なき悲哀をかこつばかりである。そして、経済指標を眺めれば、株価と企業の資金余剰ばかりが上向いているのみで、民の竈が賑わう兆しは一向に明らかではない。

アベノミクスが説くトリクルダウン仮説(上が潤えば、いずれその余沢は下にも滴り落ちていく)を信奉する者は、もはやまともな経済学者の中には存在しないといわれる。「トリクルダウン効果により、経済成長の利益は自動的に社会の隅々まで行き渡るという前提は、経済理論・歴史経験に反している」と述べて、決定的な引導を渡したのはノーベル経済学賞受賞者ジョセフ・E・スティグリッツだ。ひょっとしたら日本は、いまだにトリクルダウン仮説を信じている経済学者が主流の位置を占めている「驚くべき例外」の国なのかもしれない。

閑話休題。いま、大手企業では空前の「カネ余り」現象が生じている。日本経済新聞が昨年12月に発表した上場企業1759社の財務データ分析結果によれば、2010年9月末の手元資金は64兆4400億円まで積み上がり、また、ほぼ2社に1社が実質無借金企業となった。いずれも、2000年以降で最高の記録である(日本経済新聞2010年12月11日朝刊)。

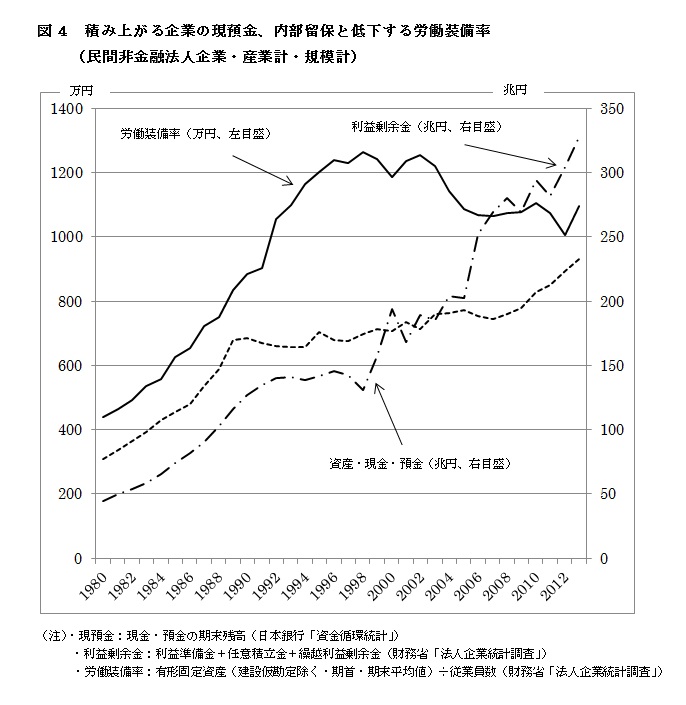

「カネ余り」現象は大手企業だけに限らない。日本の企業全体についてみられる傾向である。図4に示したいくつかの指標によってみていこう。

まず、日本銀行「資金循環統計」によって民間非金融法人企業の現預金の動きをみると、その金額は2013年度末にGDPの半分近い232.7兆円にも達している。170兆円前後で推移していた1990年代に比べて40%近い増加幅である。

また、いわゆる内部留保の積み増しも著しい。財務省の「法人企業統計調査」は、利益剰余金を内部留保として捉えているので、その数値によってみると、アジア金融危機をくぐりぬけた1998年以降の利益剰余金額の急拡大ぶりがみてとれる。2005年以降は増加傾向にますます拍車がかかっている。2013年度の利益剰余金額328兆円、前年304.5兆円に比べて23.5兆円増(7.7%増)となった。

ところで、このように積み上がった豊富な手元資金は、将来のための投資に振り向けられたのだろうか。残念ながらそうはならなかった。ここでは、設備投資額そのものではなく、労働装備率(労働者一人当たり、どれだけの有形固定資産が投下されてきたか)の動きを追ってみた。2000年代に入って、利益剰余金の急拡大が顕著になったのと対照的に、労働装備率はほぼ同じ頃を境に下降に転じたままである。

企業の手元資金の急拡大は、業績回復にもかかわらず、設備投資の抑制傾向があいかわらず持続したこと、そのギャップが大きな要因だったのである。

一橋大学の橘川武郎教授は、バブル崩壊後の日本の企業部門では、総じて、A(資産)やE(株主資本)を縮減し、ROA(総資産利益率)やROE(株主資本利益率)の向上をはかろうとした結果、「投資抑制メカニズム」が広範に観察されたという。縮み思考の経営だ。リーマン・ショック以降、こうした日本の経営者の縮み思考は一向に改まらないどころか、むしろ強まっている。

投資すべき分野がないのではない。現在日本企業の前には、グローバルには拡大する新興国市場、国内的には医療・福祉分野に代表されるような、社会構造の変化に対応する新しいサービス分野の需要拡大という、ふたつの成長フロンティアが大きく広がっているのだ。そのフロンティアの開拓に果敢に挑戦する攻めの経営と的確な成長戦略を打ち出すことこそ、専門的職業人としての経営者の社会的責務に他ならない。その責務を果たす意思も能力も持たない経営者は「ただちに舞台から去るべきである」と、橘川教授は批判する。

企業の財務体質強化によって生まれたせっかくの資金余剰は、日本の国民経済や産業の元気の種として活かしてこそ意味がある。無駄な投資は価値がない。けれども、無投資はむしろ害悪だ。未来を見据え、グローバルな視野に立つ投資戦略に衆知を集め、「内需」の深化・拡充と成長フロンティアの開拓に総力をあげること、上を向いて歩くことこそが、いま求められている。

企業が恒常的な貯蓄主体となっている現在の日本の状況は、標準的なマクロ経済学ではほとんど想定外の異常な事態だ。首都大学東京の脇田茂教授は、現在のように企業が過剰な利益剰余金からなる貯蓄ダムで資金循環をせき止めている状況を、「企業の要塞化」現象と呼び、内需不足をもたらし、日本経済を閉塞させている最大の要因だと指摘する(脇田茂『賃上げはなぜ必要か』、2014年)。

実は、企業が積極的な設備投資に打って出ることができないのは、内需の安定的な拡大が見込めないことが大きな要因となっている。結局のところ、「賃金萎縮→家計所得停滞→内需不振→設備投資不振」という負の連鎖を断ち切らない限り、イノベーション創出につながるような技術開発・設備投資活性化も望みがたいのだ。個別企業はそれなりに利益をあげていても、マクロ経済の円滑な循環が実現しないという、典型的な「合成の誤謬」が起きている。

脇田茂教授は、「売上の増えない企業、所得が増えない労働者、税収が増えない政府」の「三すくみ」状況の解決こそが目下の急務であり、その突破口を切り拓くものは生産性の成果を労働者に適正に配分する「賃上げ」であると主張する(脇田、同上)。

現在日本経済が立たされている苦境は、よく考えて見れば、「いつかきた道」、「何度もきた道」、なのだ。ただ、「失われた20年」の「ウォームヘッド・クールハート」的乱痴気争論の中で忘れかけていただけである。不平等化する日本の危機的状況は、基本を忘れるなという警告と受け止めるべきなのかもしれない。

日本の所得不平等が急速に高まってきた過程は、春闘による賃上げの希薄化、賃下げの時代への突入という事態の進展とパラレルに進んできたことの意味を、いま改めて反省的に考察する必要もあるだろう。

いま眼前で進行しつつある所得不平等化は、所得源泉の過半を事業収入・勤労収入によって稼ぐ勤労高額所得階層(ワーキング・リッチ)への「勝者の一人勝ち」的所得配分によってもたらされているものだ。だとすれば、普通の働く人たちの賃金の底上げを通じた所得分配是正の取り組みこそ、不平等化の趨勢を反転させるための王道だといえよう。そして、それこそが日本の賃金運動が春闘メカニズムの構築によって追求してきた課題にほかならない。瀕死状態にあった春闘は、幸いにして60年の還暦の年を迎えて、なお命脈を保っているかにみえる。その再生の道を、労働組合活性化の道に重ねあわせて模索していくことが、いま日本の労働組合に求められている。

(筆者はNPO法人・働く文化ネット理事)